1 文档说明 #

1.1 快捷键 #

1.1.1 macOS #

- Cmd = Command 键

- Alt = Option 键

1.2 emoji标注 #

1.2.1 ‼️ 标记需要牢记的内容 #

1.2.2 🌟 标注重要的内容 #

多个重要的内容用🌟的数量来区分

2 第一课:认识Photoshop #

2.1 PS里的所有窗口都可以到顶部菜单的【窗口】中打开 #

例如:图层、直方图等等

2.2 【图像大小】和【画布大小】的区别 #

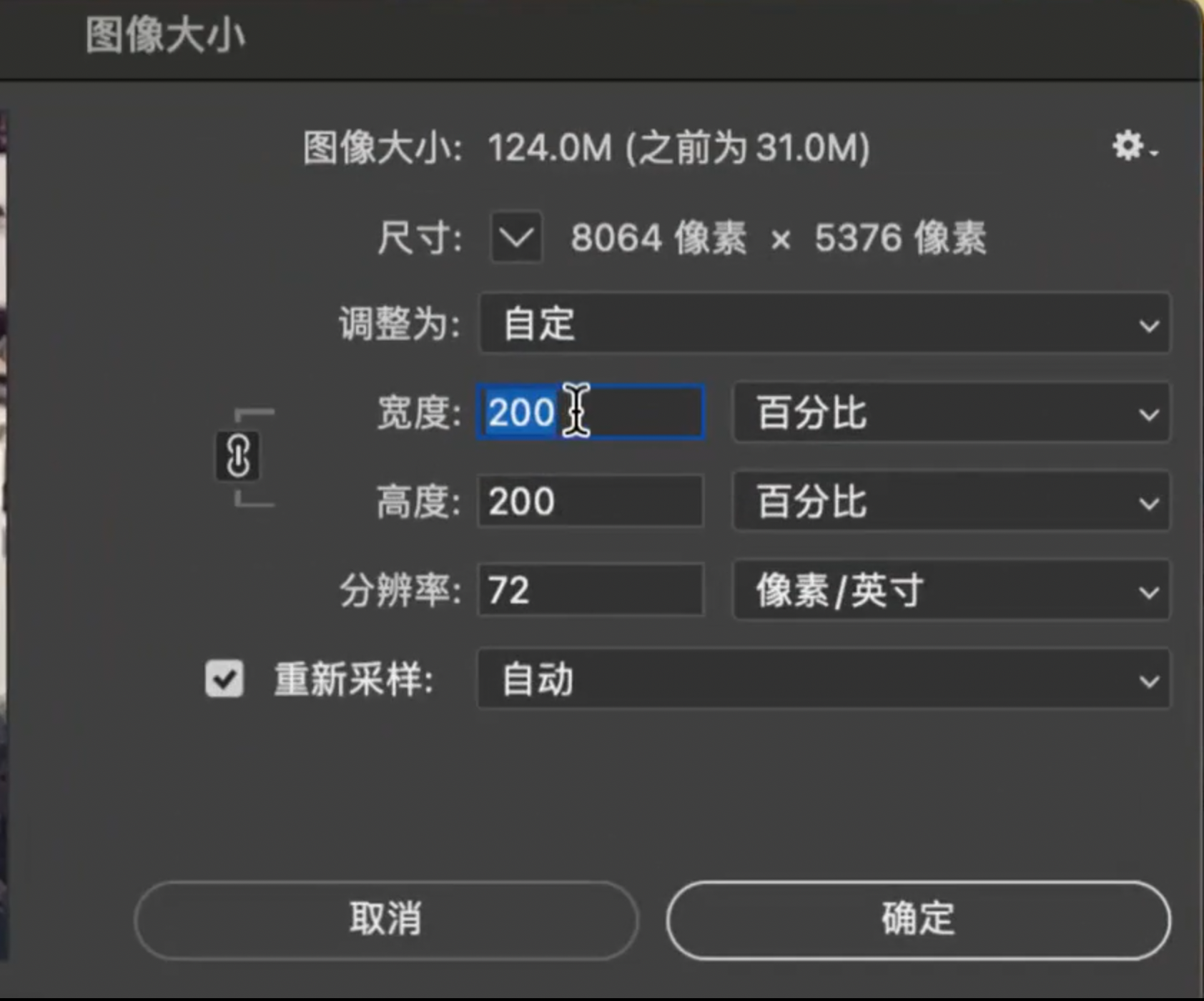

2.2.1 【图像大小】- 修改图片的像素和分辨率 #

2.2.1.1 缩小和放大图片均会损失画面像素 #

2.2.1.2 缩小图片 #

- 缩小图片会损失画面像素

- 不可逆

2.2.1.3 放大图片 #

- 放大图片会损失画面像素

- 多出来的像素是PS根据算法获取的

- PS会根据周围像素的颜色来填充多出来的像素

- 不可逆

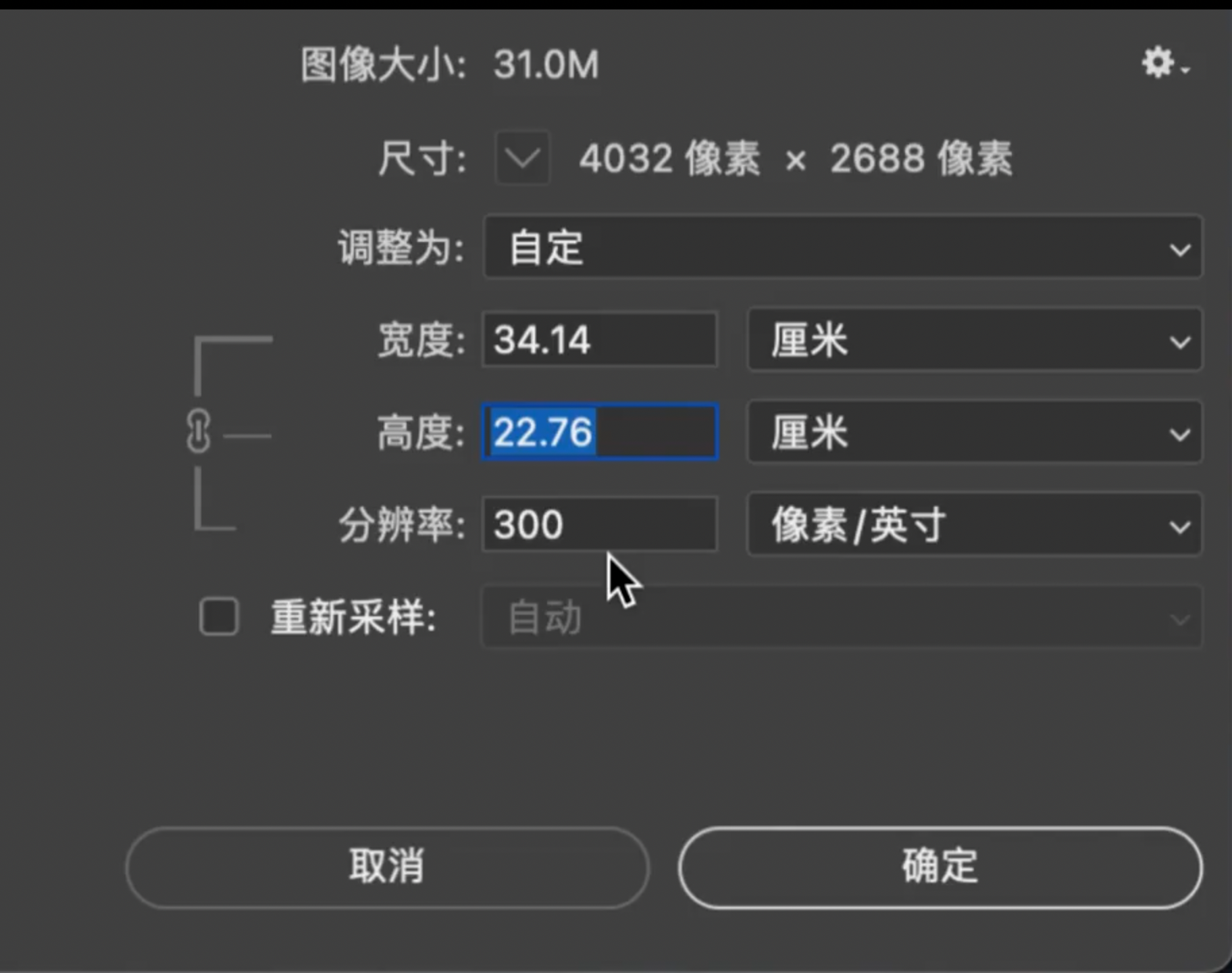

2.2.1.4 不勾选【重新采样】选项 #

- 如果不勾选“重新采样”选项,PS会保持图片的像素不变,只是修改照片的分辨率

2.2.1.5 分辨率 #

-

简介

- 分辨率是指每英寸的像素数量,通常用PPI(Pixels Per Inch)表示

- 简单来说分辨率就是像素密度,只跟图像在现实中的呈现状态有关

- 分辨率越高,打印出来的照片越清晰、越细腻

- 网络传播:默认的72像素/英寸

- 高质量打印:300像素/英寸

-

分辨率用途

- 图片中,当打印的尺寸为34.14cm x 22.76cm时,分辨率为300PPI

- 一般来说,打印照片的分辨率需要在300PPI以上,但是日常来说不会用这么高的分辨率

- 只有在打印时才需要考虑分辨率

-

修改分辨率

- PS中修改分辨率时,修改的信息不会影响在电脑中显示的原照片,而是影响导出照片的分辨率

2.2.2 【画布大小】- 修改图片的显示区域大小 #

2.2.2.1 简介 #

- 画布大小是指图片的实际显示区域大小,可以通过增加或减少画布的尺寸来改变图片的显示范围,而不会影响图片本身的像素

- 根据设置裁剪图像

2.3 新建文档 #

新建文档,可以指定文档的尺寸、分辨率、颜色模式等

2.4 基础工具(左侧工具栏) #

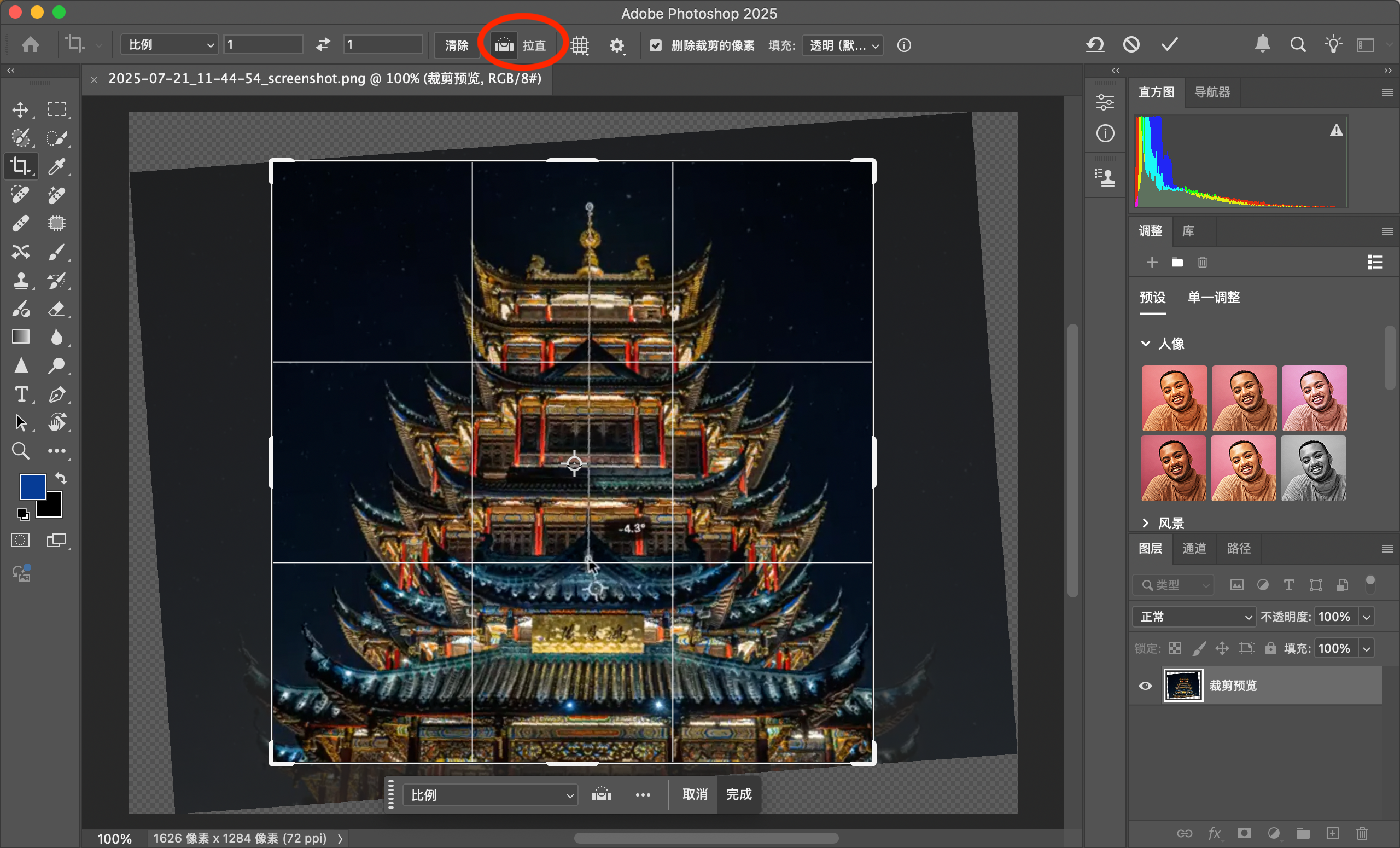

2.4.1 裁剪工具 #

2.4.1.1 拖动裁剪 #

- 拖动裁剪工具可以直接在图片上拖动,选择需要保留的区域

- 按住Shift键可以保持裁剪区域的宽高比

2.4.1.2 按比例裁剪 #

2.4.1.3 扩大裁剪区域 #

- “内容识别”

- PS会根据周围的内容来填充裁剪区域

- “删除裁剪的像素”

- 删除裁剪的像素会导致图片的像素损失,无法恢复

2.4.1.4 拉直 #

-

可以通过拉直工具来调整图片的水平线

-

水平矫正

-

勾选“内容识别”可以自动填充裁剪区域(一般不开内容识别)

2.4.2 缩放工具 #

2.4.2.1 “细微缩放” #

- 勾选“细微缩放”,点击鼠标左键,左拖动鼠标可以放大图片,右拖动鼠标可以缩小图片

2.4.3 抓手工具 #

- 按住鼠标左键可以拖动图片,移动图片的位置

- 无论是什么工具模式下,按住空格键可以临时切换到抓手工具,方便移动图片

2.4.4 旋转视图工具 #

- 旋转视图工具可以旋转图片的视图,方便在不同角度下查看图片

- 快捷键:R

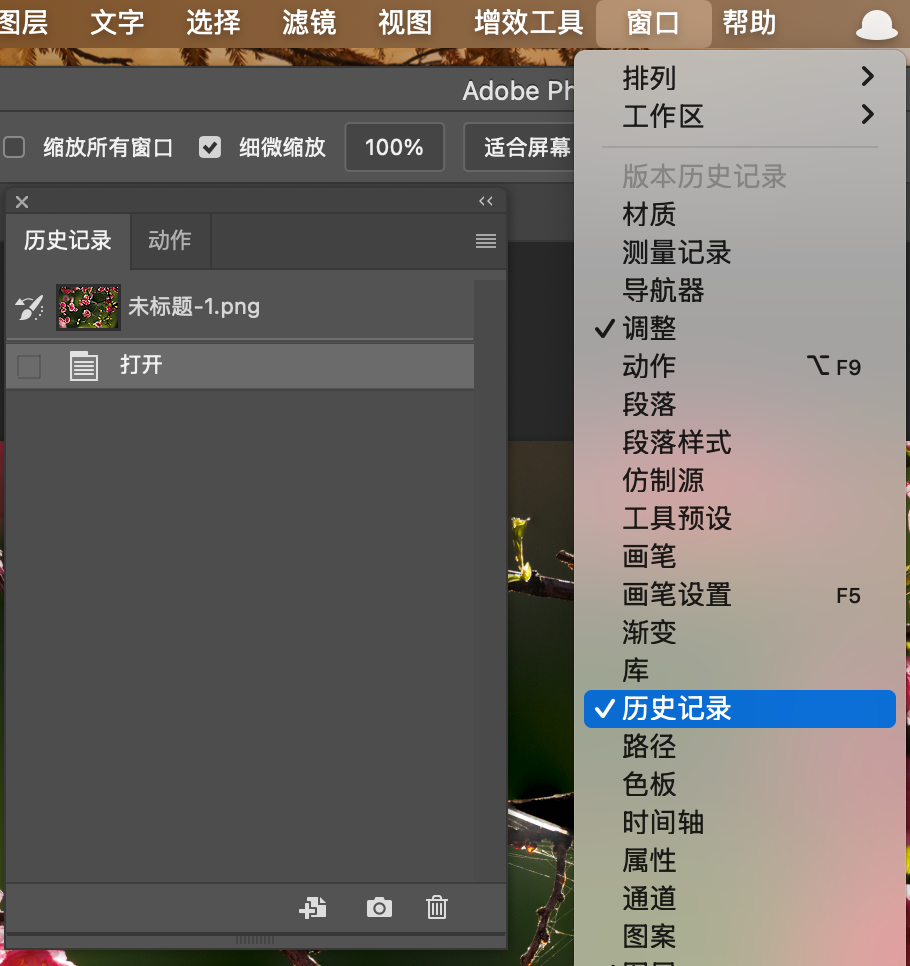

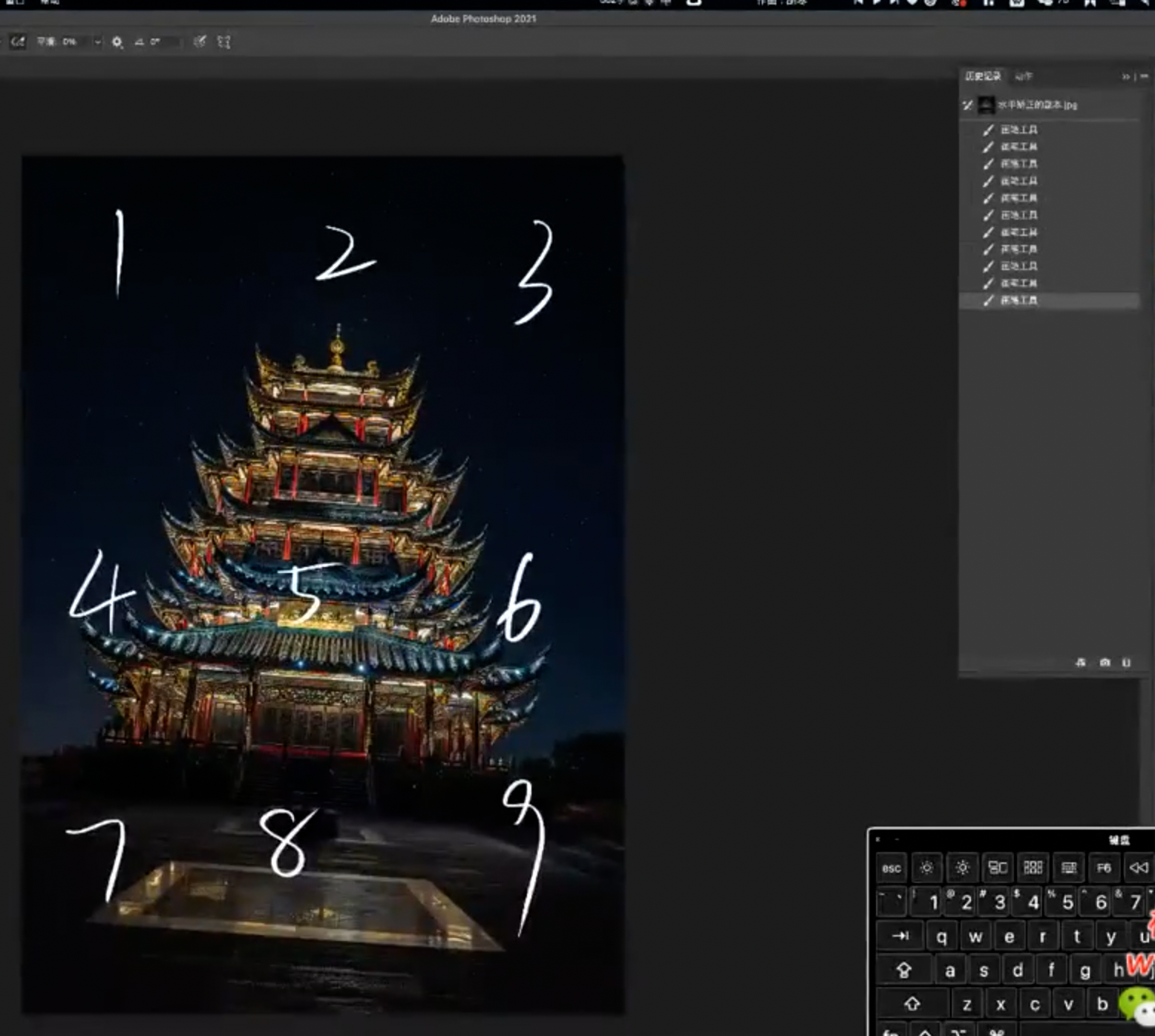

2.4.5 历史记录工具 #

2.4.5.1 位置 #

2.4.5.2 使用 #

- 点击历史记录工具中的某个步骤,可以回到该步骤的状态

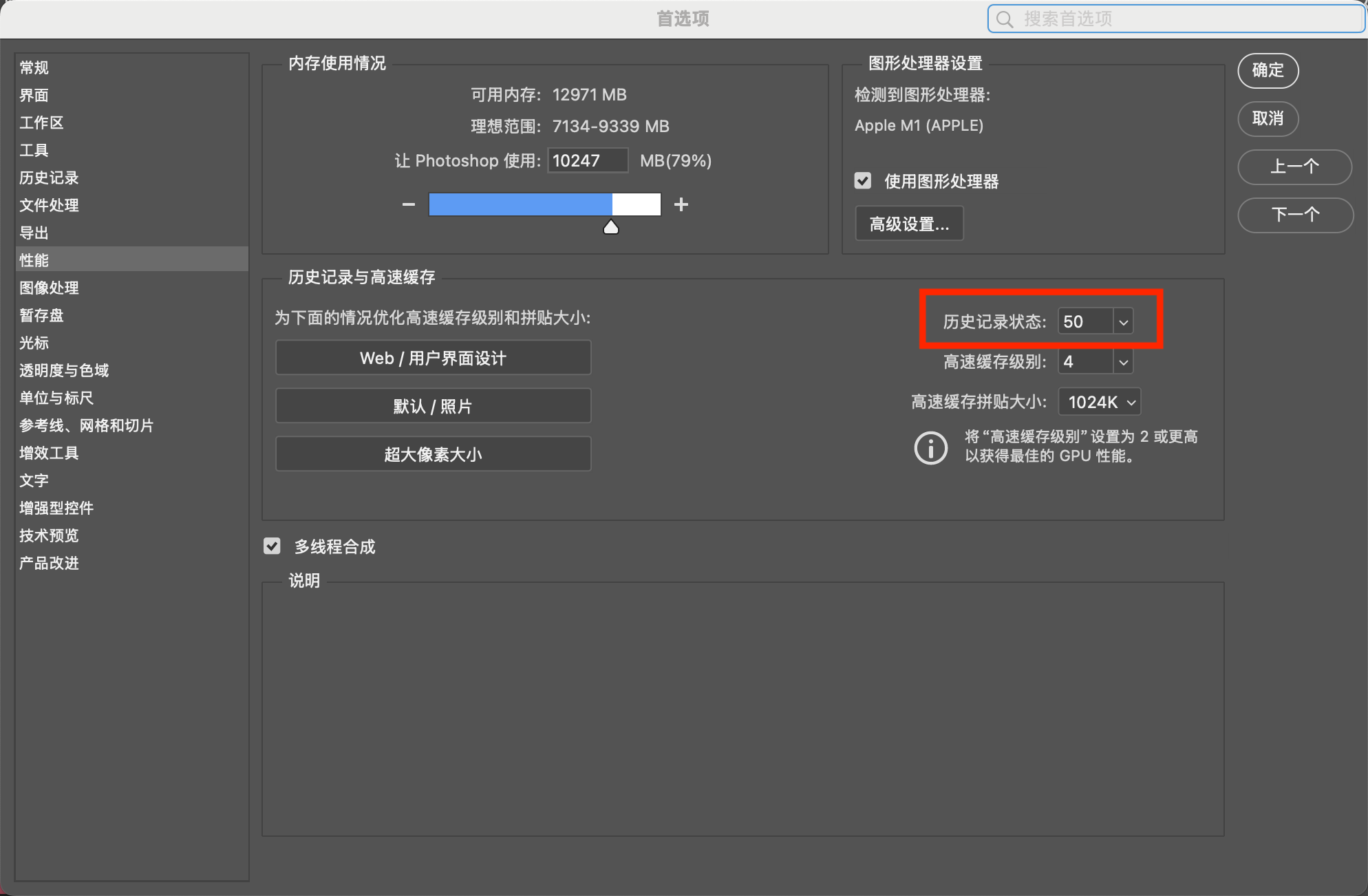

2.4.5.3 历史记录设置 #

-

可以在顶部菜单栏的“编辑”中找到“首选项”,然后选择“性能”

-

“首选项”里也有单独的“历史记录”选项

2.4.6 文件储存 #

2.4.6.1 macOS #

- 文件储存快捷键是Cmd + S

- 文件另存为快捷键是Cmd + Shift + S

2.4.6.2 Windows #

- Windows(自己用的映射为Emacs的保存快捷键)

- 文件储存快捷键是Ctrl + S(映射为C-x C-s)

- 文件另存为快捷键是Ctrl + Shift + S

2.4.6.3 文件格式 #

- PSD:Photoshop的原生格式,支持图层、通道等信息,适合后期处理,常说的源文件

- JPEG:常用的图片格式,适合保存照片,但不支持图层信息,压缩会损失画质 如果图片中有透明背景,保存为JPEG格式会自动将透明背景填充为白色

- PNG:无损压缩的图片格式,支持透明背景,适合保存图像,但不支持图层信息

2.5 分辨率和像素 #

2.5.1 像素一样的情况下,分辨率(DPI/PPI)越大,打印出来的越清晰吗? #

- 答案:不一定,清晰度取决于原始像素和输出尺寸的综合效果

- 分辨率(DPI/PPI)表示每英寸的像素数量,分辨率越高,单位面积内的像素越密集

- 固定像素的图像(如3000×2000像素):

- 若提高分辨率(如从72 DPI升至300 DPI),打印尺寸会 缩小(因为像素被压缩到更小的物理尺寸中),但单个像素的细节更密集,可能看起来更锐利

- 若降低分辨率(如从300 DPI降至72 DPI),打印尺寸会 放大,但像素会被拉伸,可能导致模糊或锯齿

- 关键点:清晰度取决于原始像素是否足够支撑打印尺寸。如果原始像素低,强行提高分辨率(缩小打印尺寸)可能改善观感,但无法凭空增加细节

2.5.2 分辨率(DPI/PPI)一样的情况下,像素越大越清晰吗? #

- 答案:是的,但需结合打印尺寸判断

- 固定分辨率时(如均设为300 DPI):

- 像素更高的图像(如6000×4000像素)可以打印出 更大的尺寸 而不损失清晰度

- 像素较低的图像(如3000×2000像素)在相同分辨率下只能打印较小尺寸,若强行放大打印,清晰度会下降

- 举例:

- 3000×2000像素 @ 300 DPI → 打印10×6.67英寸(清晰)

- 6000×4000像素 @ 300 DPI → 打印20×13.3英寸(同样清晰,但尺寸更大)

2.5.3 常见误区澄清 #

2.5.3.1 误区1:提高分辨率就能让模糊图像变清晰 #

实际:软件提高DPI只会改变元数据,无法补充丢失的像素细节,需依赖AI或插值算法。

2.5.3.2 误区2:像素越高,打印一定更清晰 #

实际:如果打印尺寸极小(如1英寸),高像素可能无法体现差异;但大尺寸打印时高像素优势明显。

3 第二课:图层的概念及基本操作 #

3.1 图层的种类 #

3.1.1 像素图层 #

普通的位图图层

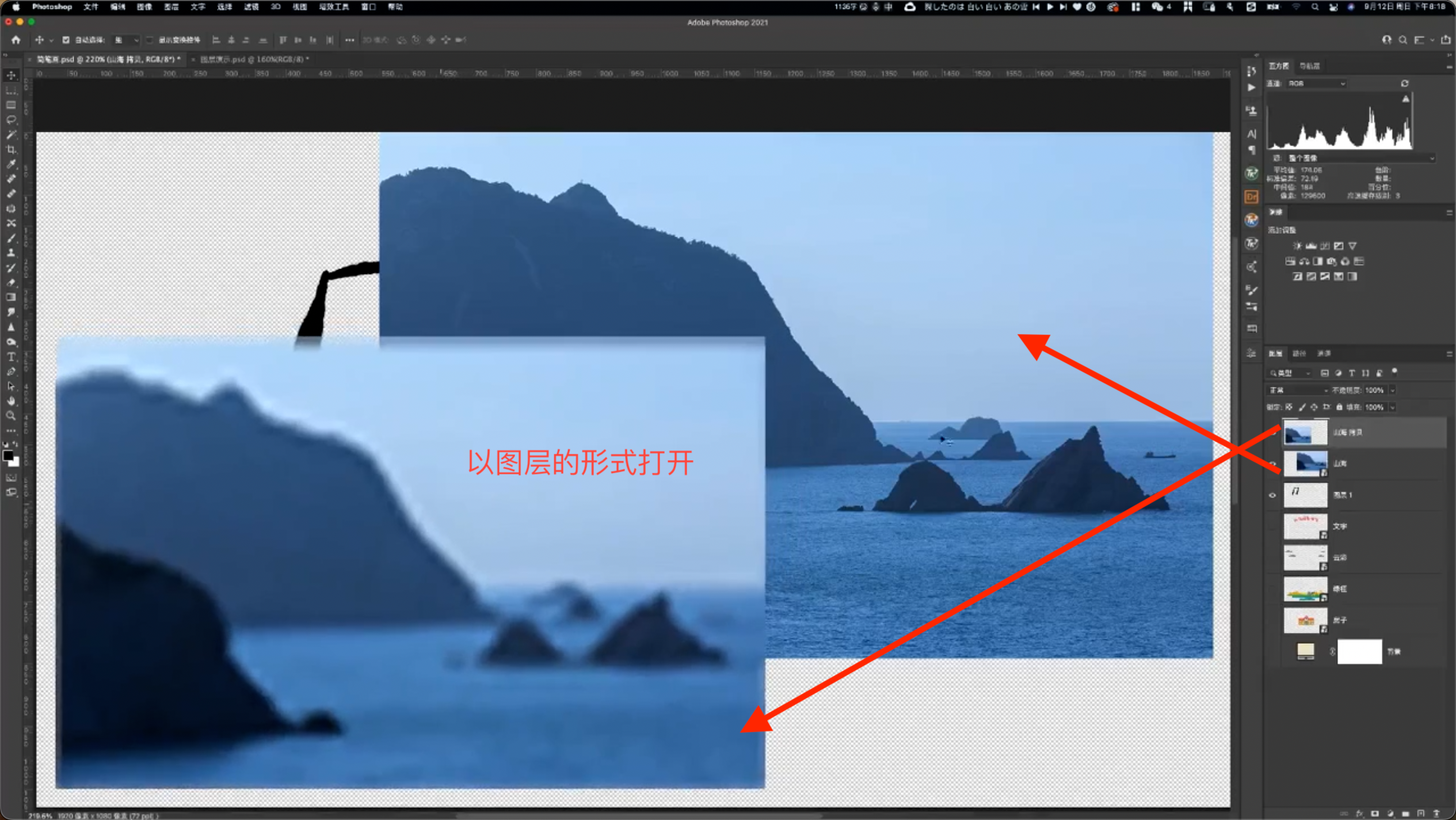

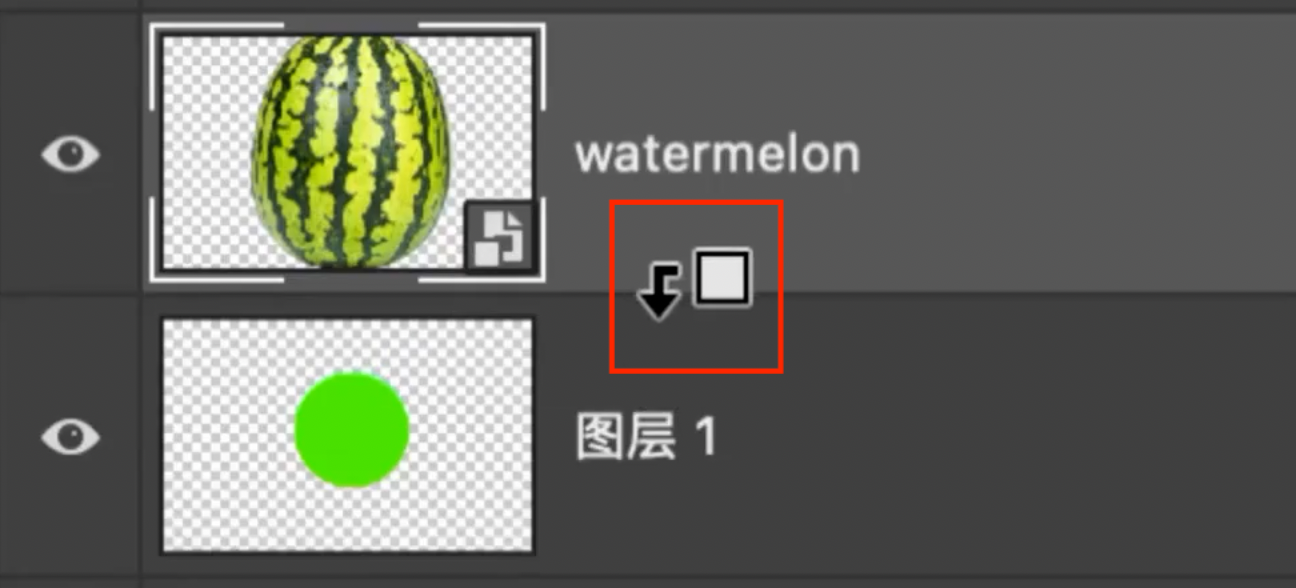

3.1.2 智能对象 #

3.1.2.1 可执行非破坏性操作 #

- 对以智能对象打开的图像进行放大或缩小操作不会使画面虚掉

- 对以图层打开的图像进行放大或缩小操作 会使画面虚掉

-

示例

-

原因

- 智能对象变为图层后或者以图层模式打开之后,图像的像素排列是固定的

- 每一次放大或缩小画面都会重新排列像素位置

-

- 智能对象记录了原始图像的信息

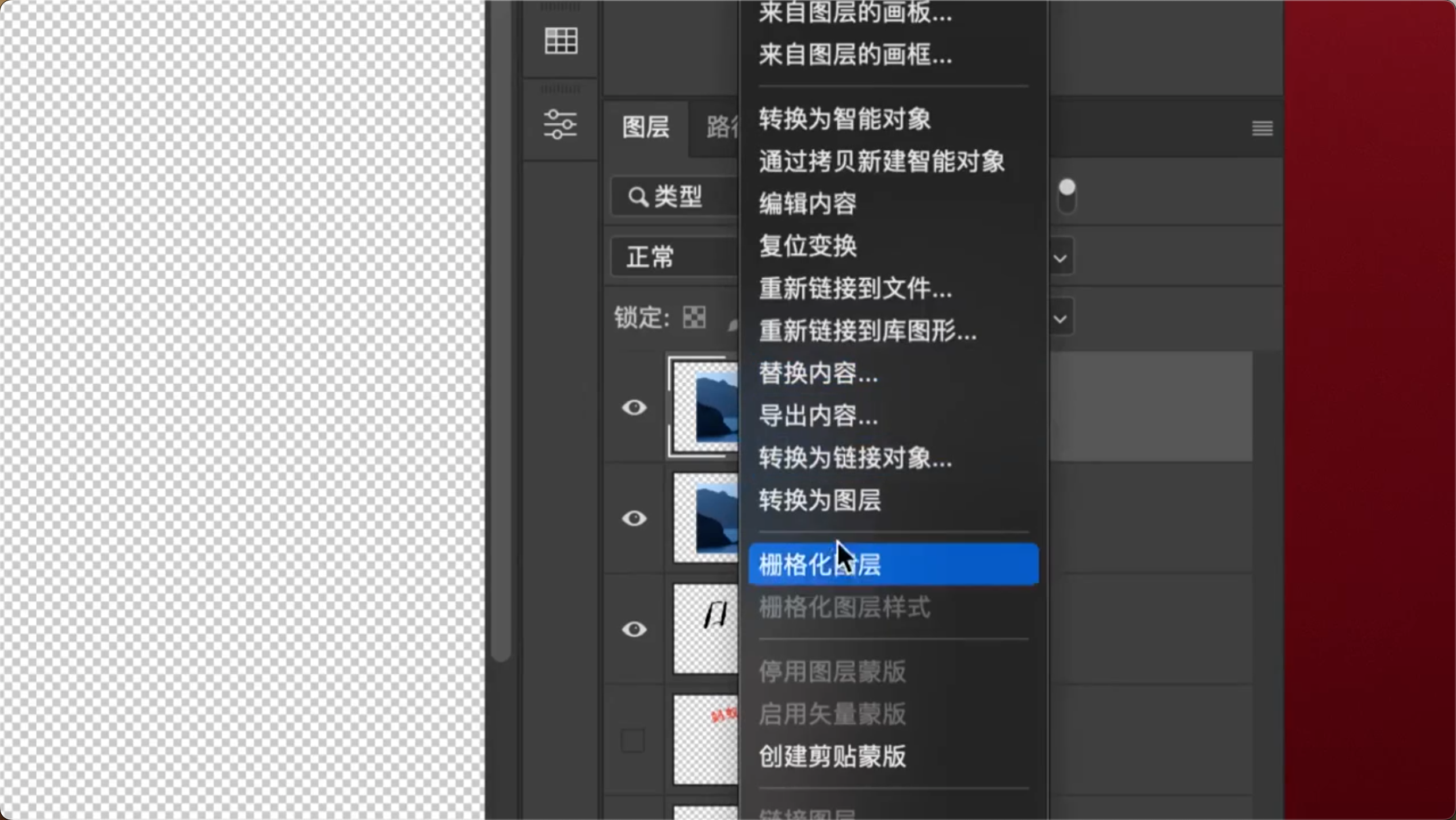

3.1.2.2 智能对象变为图层:栅格化图层 #

3.1.2.3 智能对象无法绘制像素 #

如果用画笔工具在智能对象上绘图,PS会提示“先将智能对象栅格化为图层才能进行绘图操作”

3.1.3 调整图层 #

3.1.3.1 位置 #

调整图层位于图层面板的下方

3.1.3.2 作用 #

产生各种调整效果的图层

3.1.3.3 调整图层也无法绘制像素 #

无法用画笔直接在调整图层上绘图

3.1.4 文字图层 #

书写文字的矢量图层

3.1.5 形状图层 #

绘制几伺形状的矢量图层

3.2 图层的选择 #

3.2.1 移动工具的自动选择 #

3.2.1.1 快捷键:V #

3.2.1.2 自动选择 #

-

位置

-

勾选“自动选择”选项后

-

选择图层时,点击图片,PS会自动选中该元素所在的图层

-

选择组件时,点击图片,PS会自动选中该元素所在组的所有图层

-

可以通过鼠标左键拖拽来选择多个图层,PS会自动选中 拖拽范围内 的所有图层

-

-

未勾选“自动选择”选项后,只能通过图层面板来选择图层

3.2.2 单选图层 #

点击图层面板中的图层可以选中该图层

3.2.3 多选图层 #

- 按住Shift键点击图层面板中的多个图层可以多选图层

- 或者按住Cmd键(macOS)或Ctrl键(Windows)点击图层面板中的多个图层可以多选图层

3.2.4 多个图层重叠情况下的选择 #

如果多个图层重叠,在重叠出点击鼠标右键,PS会弹出一个菜单,显示所有重叠的图层

3.3 图层的顺序 #

3.3.1 特点 #

3.3.1.1 上层优先级高于下层 #

- 图层的顺序决定了图层的显示优先级

- 排在上面的图层会挡住下面的图层

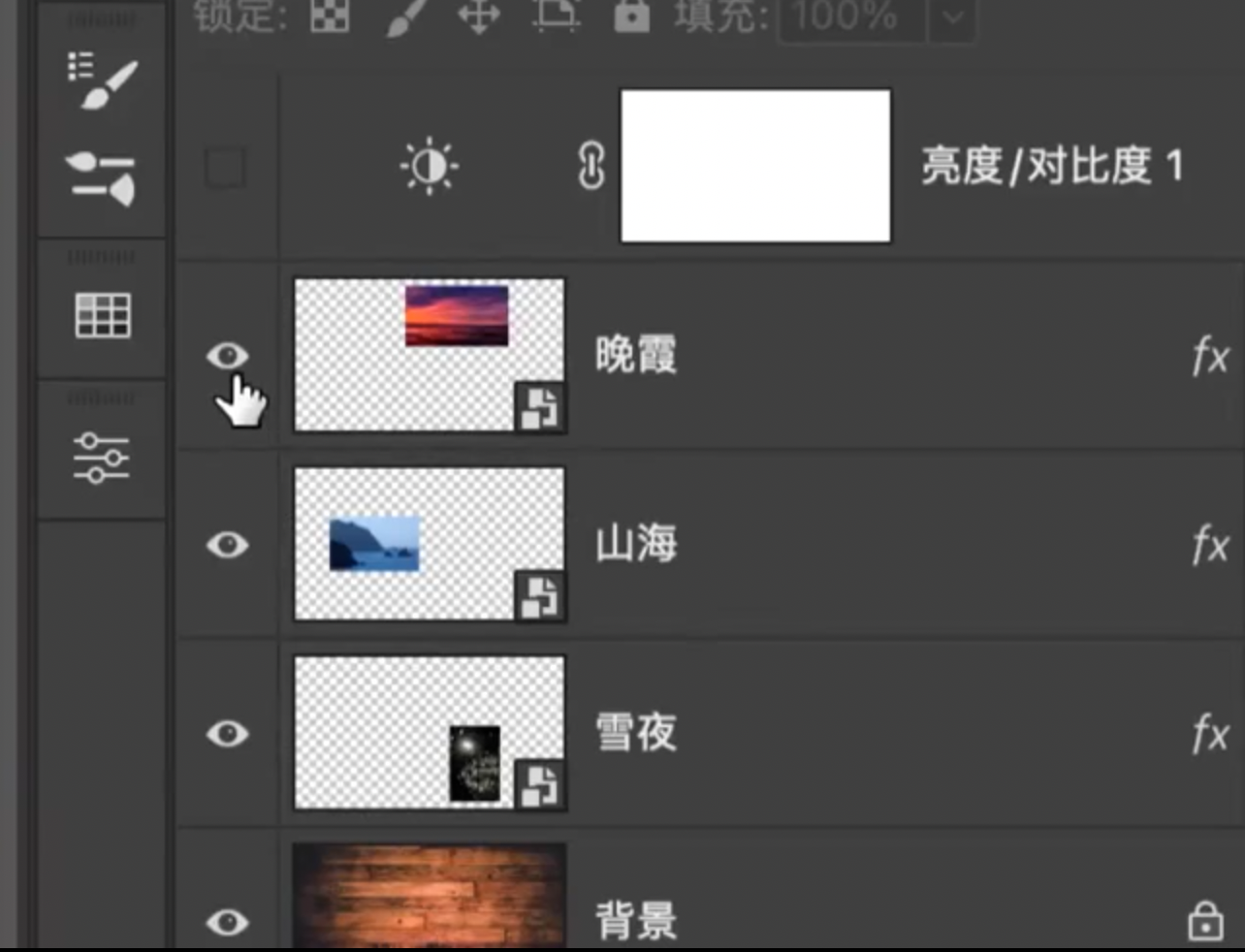

3.3.1.2 【调整图层】会影响其下方所有图层 #

- 在调整图层上进行调整操作,会影响其下方所有图层

3.3.2 调整图层的顺序 #

3.3.2.1 背景图层不能调整顺序 #

背景图层位于最底部,其它图层的顺序只能在背景图层上方进行调整

3.3.2.2 鼠标拖动图层进行调整 #

3.3.2.3 使用快捷键调整图层顺序 #

- 将图层下移一层

- macOS:Cmd + [

- Windows:Ctrl + [

- 将图层上移一层

- macOS:Cmd + ]

- Windows:Ctrl + ]

- 将图层移动到最底部

- macOS:Cmd + Shift + [

- Windows:Ctrl + Shift + [

- 将图层移动到最顶部

- macOS:Cmd + Shift + ]

- Windows:Ctrl + Shift + ]

3.3.3 背景图层 #

3.3.3.1 特点 #

- 背景图层不可移动、不可选中、不可更改

3.3.3.2 背景图层转换为普通图层 #

如果需要移动背景图层,可以将其转换为普通图层,两种方法:

-

双击背景图层,PS会提示转换为普通图层

-

或者点击背景图层旁边的小锁图标,解锁背景图层

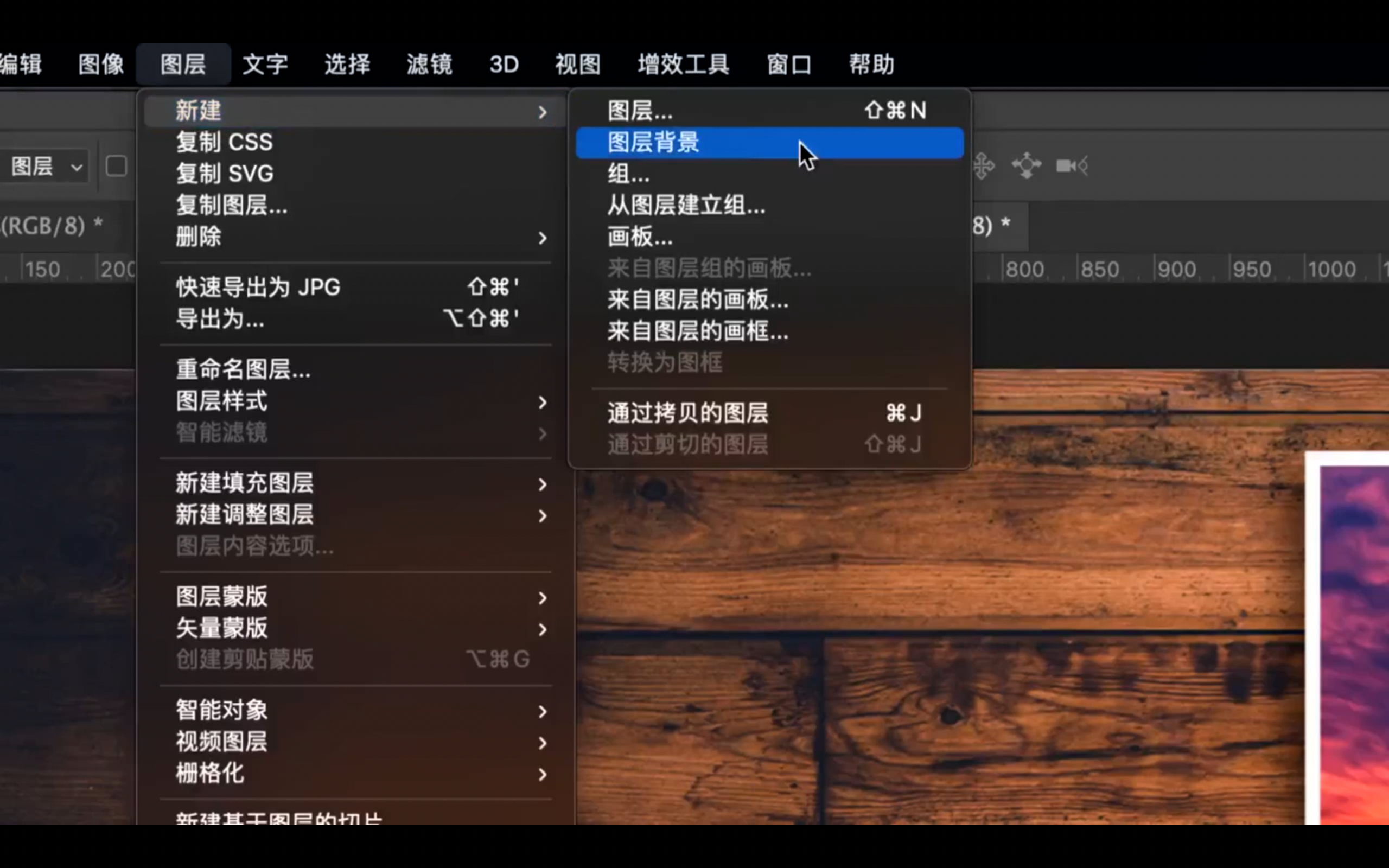

3.3.3.3 新建背景图层 #

选中图层面板中的一个图层,点击“图层 - 新建 - 图层背景”

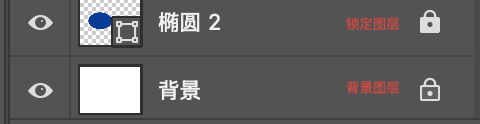

3.3.3.4 和锁定图层的区别 #

-

锁定的图层仍然可以调整上下顺序

-

小锁图标不一样

- 背景图层的小锁图标是一个实心的锁

- 锁定图层的小锁图标是一个空心的锁

3.3.4 隐藏/显示图层 #

图层的顺序主要影响一个图层是否将另一个图层遮挡住,“隐藏/显示图层”也会影响这部分

3.3.4.1 隐藏/显示单个图层:单击图层面板中的眼睛图标 #

3.3.4.2 隐藏/显示相邻的多个图层 #

- 点击某个图层旁边的眼睛图标,然后上下拖动鼠标可以隐藏/显示多个图层

- 但是这种方式只能隐藏/显示相邻的图层

- 一次拖动只能隐藏或显示图层,也就是说不能在拖动的过程中反复隐藏和显示图层

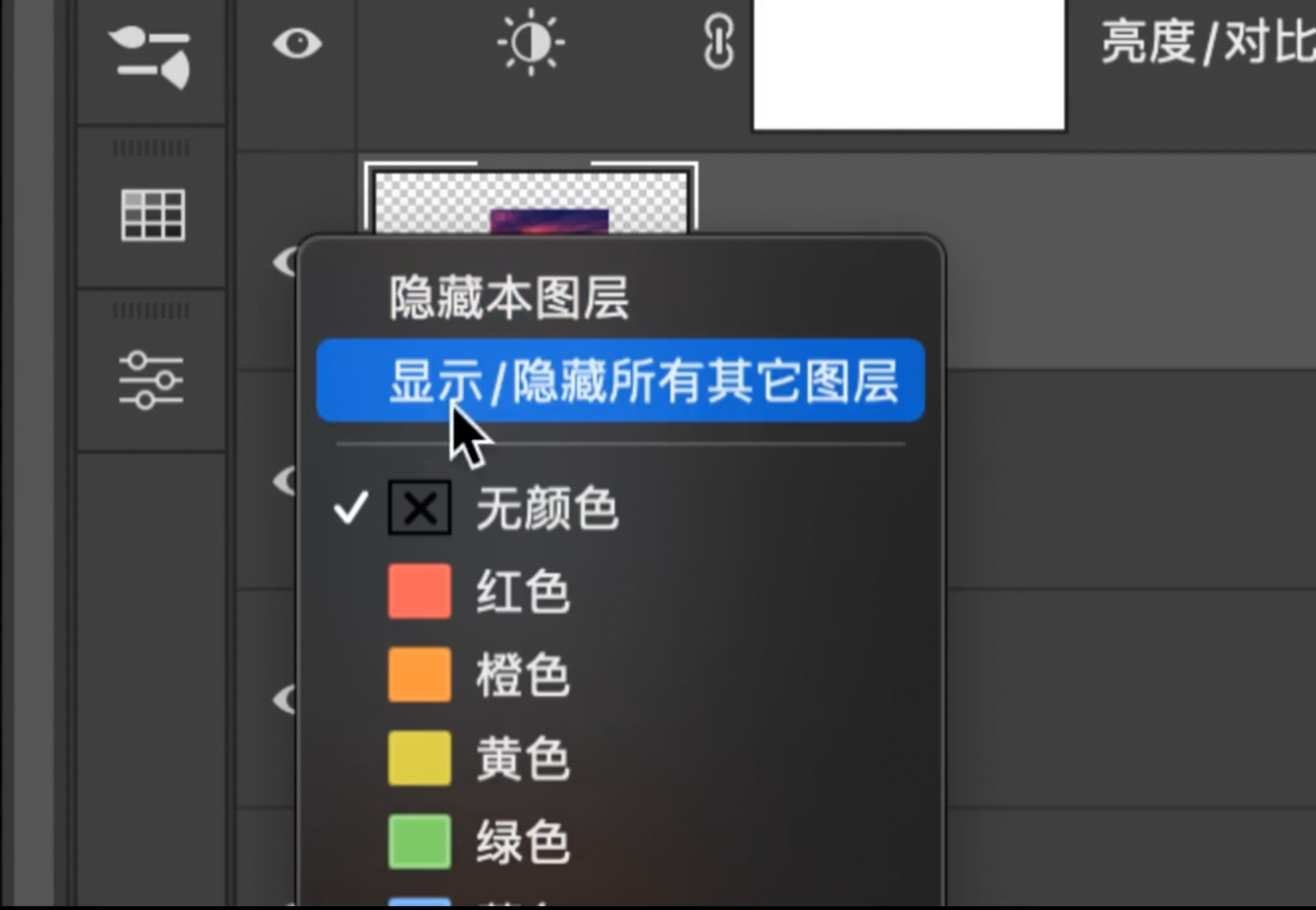

3.3.4.3 “隐藏/显示其它所有图层”和“隐藏/显示本图层” #

- 方法1:

-

在某个图层的眼睛图标位置点击右键,可以选择“隐藏/显示其它所有图层”或“隐藏/显示本图层”

-

- 方法2:

- 按住Alt键,鼠标左键点击某个图层的眼睛图标

- 可以切换“隐藏/显示其它所有图层”或“隐藏/显示本图层”

3.4 新建、删除和复制图层 #

3.4.1 删除图层 #

- 方法1:拖动图层到图层界面右下角的垃圾桶图标处

- 方法2:右键删除图层

- 方法3:删除键删除

3.4.2 新建图层 #

3.4.2.1 新建透明图层(无设置弹窗) #

- PS里黑白格代表透明

- 创建方法

- 方法1:点击图层窗口下方的【创建新图层】按钮

- 方法2:快捷键(无设置弹窗、常用)

- Windows:Ctrl + Alt + Shift + N

- macOS:Cmd + Alt + Shift + N

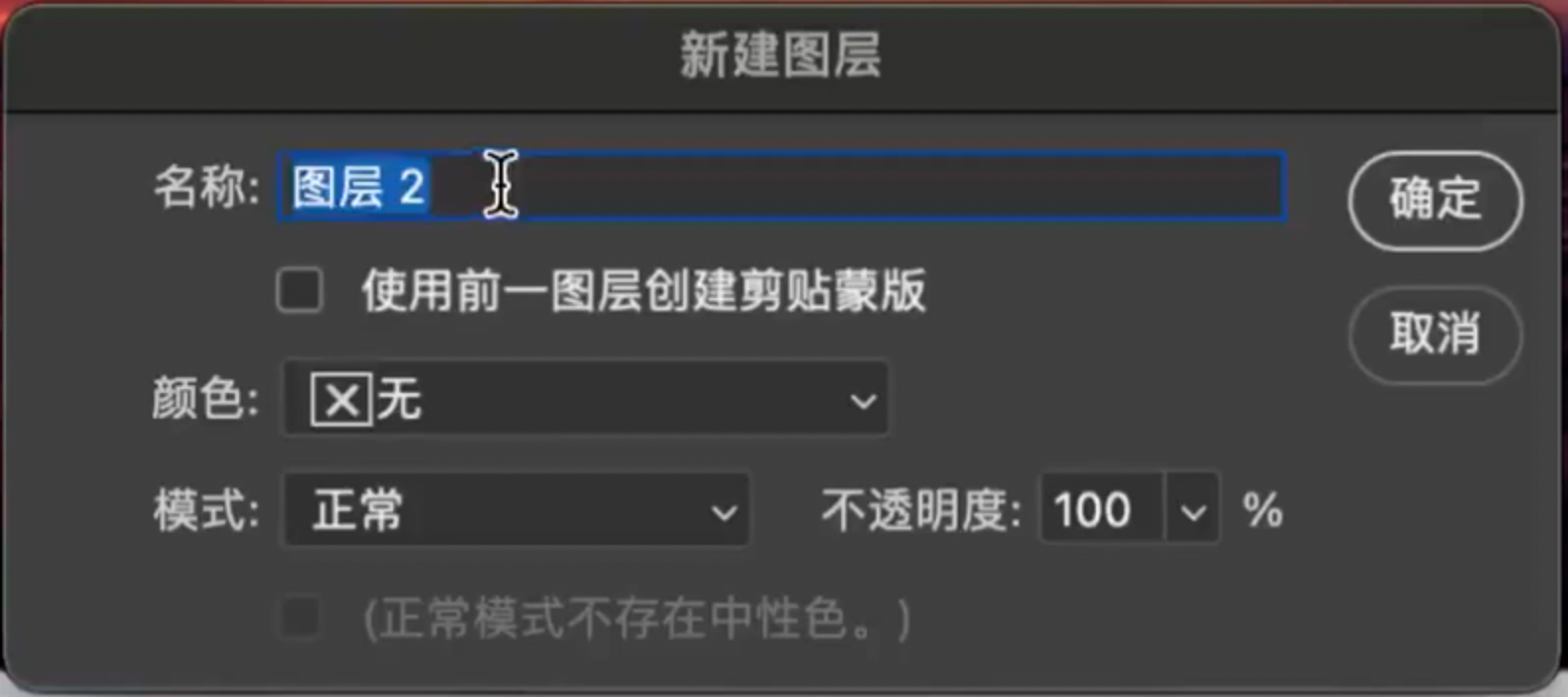

3.4.2.2 新建透明图层(有设置弹窗) #

-

在新建图层的时候,可以对图层的属性进行设置

-

创建方法

- 方法1:顶部菜单栏 - 图层 - 新建 - 图层

- 方法2:快捷键

- Windows:Ctrl + Shift + N

- macOS:Cmd + Shift + N

3.4.2.3 新建图层的位置 #

- 新建的图层会出现在当前选中图层的上方

3.4.3 复制图层 #

3.4.3.1 方法 #

- 快捷键:Ctrl(Cmd)+ J

- 配合移动工具:选择移动工具后,按住Alt键点击并拖拽想要复制的图层

3.5 编组和合并 #

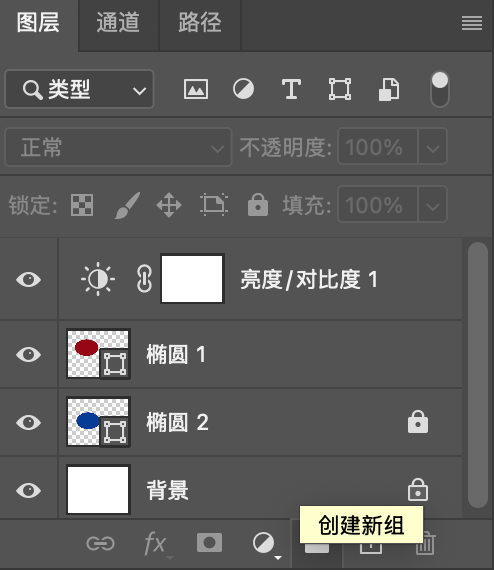

3.5.1 编组 #

3.5.1.1 简介 #

将多个图层放到一个组中,方便管理和操作

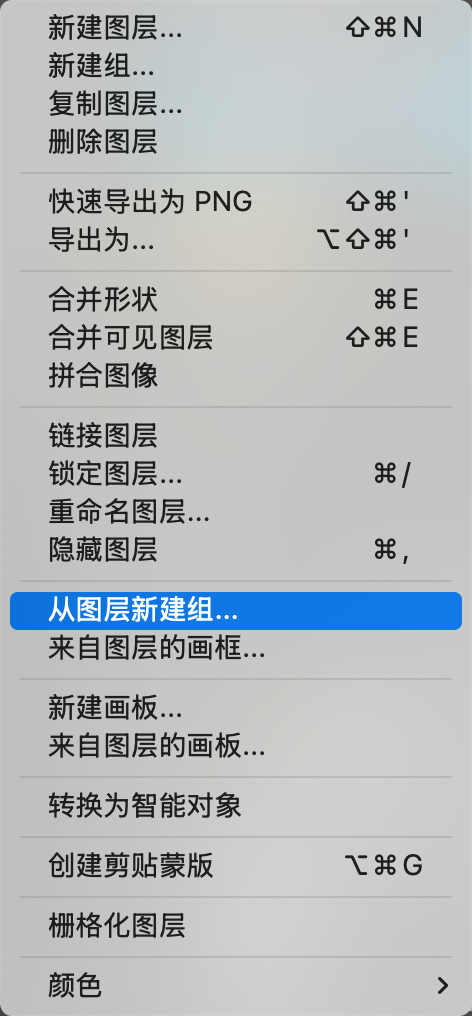

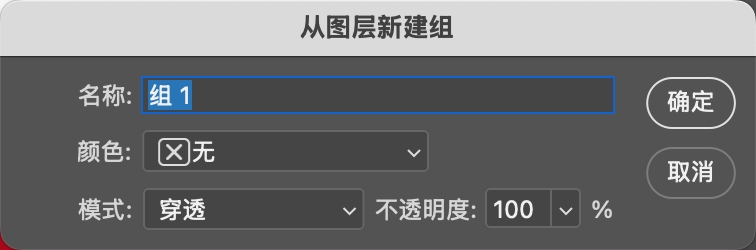

3.5.1.2 新建编组 #

-

方法1:选中多个图层后,点击图层窗口下方的【创建新组】按钮

-

方法2:选中多个图层后,右键选择“从图层建组”

-

两种方法区别:方法2会弹出一个对话框,可以设置编组的名称

-

快捷键:Cmd(Ctrl)+ G(没有弹窗)

- 选中多个图层后,按下快捷键可以快速新建编组

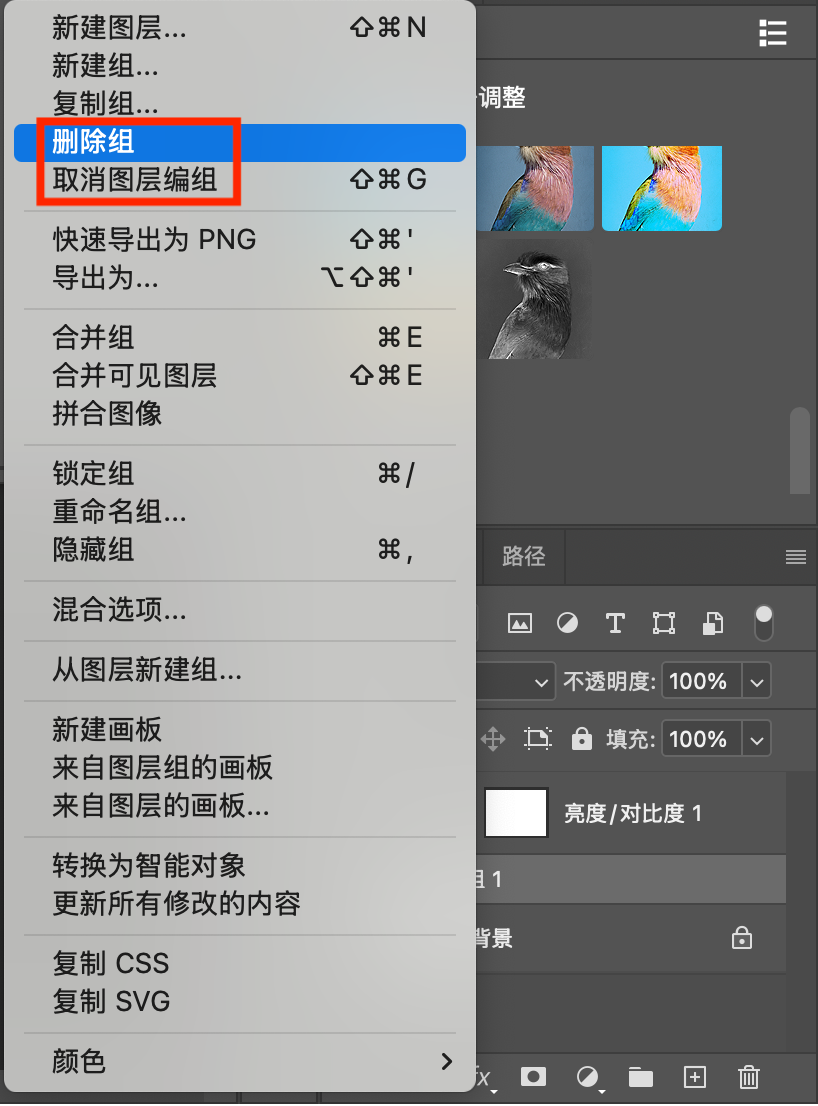

3.5.1.3 删除编组 #

-

方法1:选中编组后,点击图层窗口下方的【删除图层】按钮(垃圾桶图标) 会提示仅删除编组或删除组与图层

-

方法2:选中编组后,右键选择“删除组”或“取消图层编组”

- 删除组:提示仅删除组还是删除组与图层

- 取消图层编组:直接将组内的图层取消编组,放到组外

-

快捷键:Cmd(Ctrl)+ Shift + G(没有弹窗)

- 选中编组后,按下快捷键可以快速删除编组

3.5.1.4 选中编组 #

- 选中编组后,可以对编组内的图层统一进行操作

- 例如:移动、复制、删除等

- 如果想要操作编组内的某个图层,可以展开编组,选择该图层进行操作

3.5.1.5 组的折叠和展开 #

- 可以点击编组左侧的小箭头来折叠或展开编组

- 快捷方式 按住Ctrl(Cmd)键的同时点击编组左侧的小箭头可以快速折叠或展开所有编组

3.5.2 合并 #

3.5.2.1 方法 #

- 选中需要合并的图层后,右键选择【合并图层】或【合并可见图层】

- 快捷键:Cmd(Ctrl)+ E

3.5.2.2 智能对象合并 #

- 智能对象合并后会变为栅格化图层,无法再进行非破坏性编辑

- 如果合并前,两个智能对象有重叠部分,重叠部分无法找回

3.5.2.3 盖印图层(常用) #

- 以所有可见图层合并之后的状态新建一层

- 通俗讲就是将所有可见图层的内容合并到一个新图层中

- 快捷键:Ctrl(Cmd)+ Alt + Shift + E

- 一般用于做好一些操作后,想要保留当前状态的图层

- 在做完一些调整后,想要保留当前状态的图层,可以使用盖印图层

- 这样如果对之前的调整不满意,可以进行修改

3.5.2.4 栅格化图层 #

将图层像素化

3.6 移动和变换图层 #

让图片改变形状

3.6.1 快速移动图层位置 #

- 按住Cmd(Ctrl)键的同时点击图片,可以快速移动图层位置

- 需要与快速调用抓手工具进行区分:按住空格键的同时点击图片,可以临时切换到抓手工具,移动画布位置

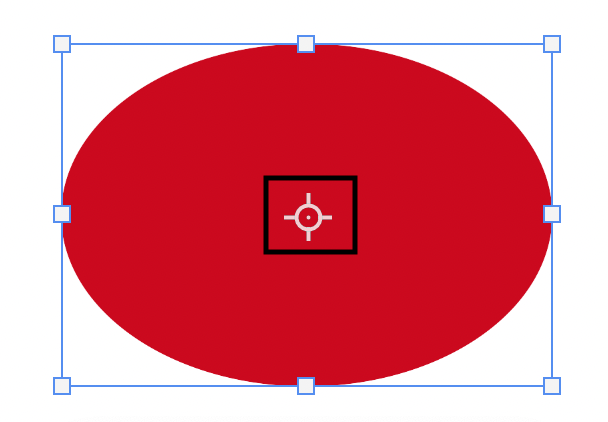

3.6.2 自由变换 #

3.6.2.1 简介 #

自由变换可以对图层形状进行缩放、旋转、倾斜等操作

3.6.2.2 使用 #

- 快捷键:选中图层后,按下Cmd(Ctrl)+ T

- 按住Shift键旋转图层,可以每次旋转15度

- 按住Shift键缩放图层,可以不保持图层的宽高比(默认保持宽高比)

- 按住Cmd(Ctrl)键可以进行透视变换

- 按住Alt键可以从中心点进行缩放

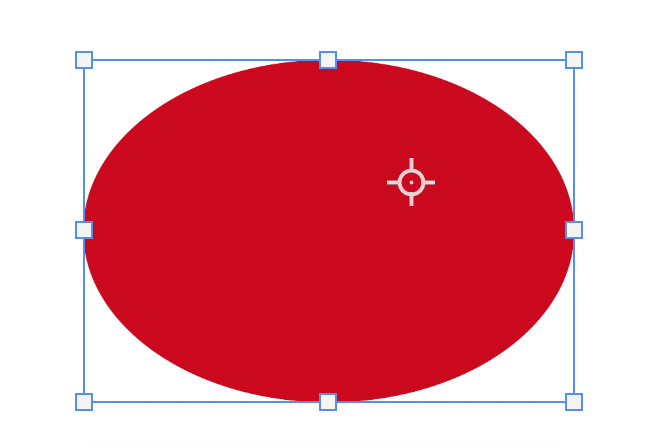

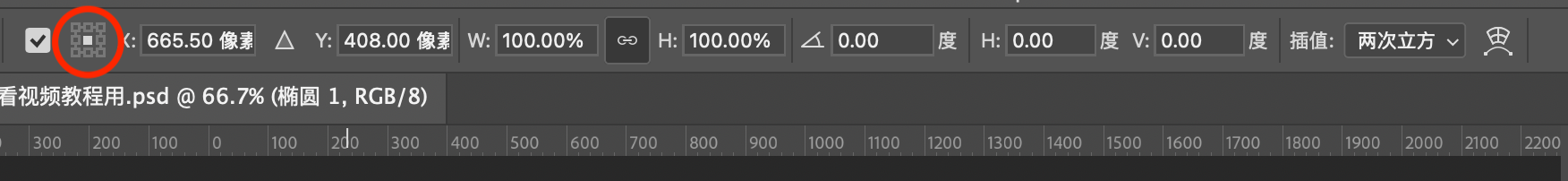

3.6.3 旋转中心点 #

3.6.3.1 简介 #

-

旋转中心点是指图层旋转时的基准点

-

默认情况下,旋转中心点位于图层的中心位置

3.6.3.2 改变旋转中心点位置 #

-

可以直接拖动旋转中心点来改变其位置

-

也可以在顶部菜单栏的选项中设置旋转中心点的位置

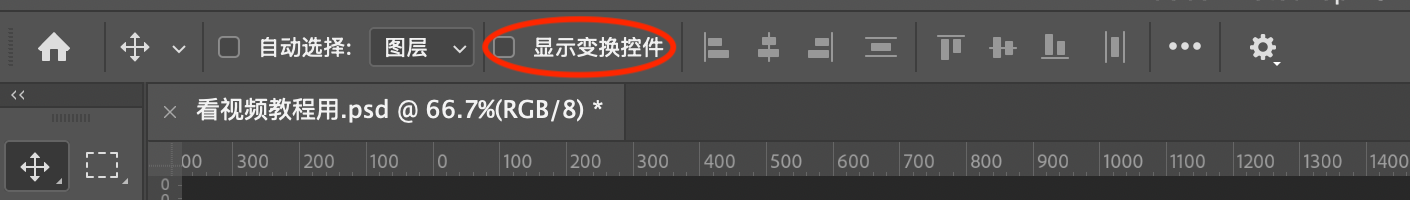

3.6.4 移动工具下的“显示变换控件” #

3.6.4.1 简介 #

选中移动工具后,勾选“显示变换控件”选项,选择哪个图层,该图层就会启用自由变换功能

3.6.4.2 不建议勾选 #

移动图层的时候,容易误操作图层的变换

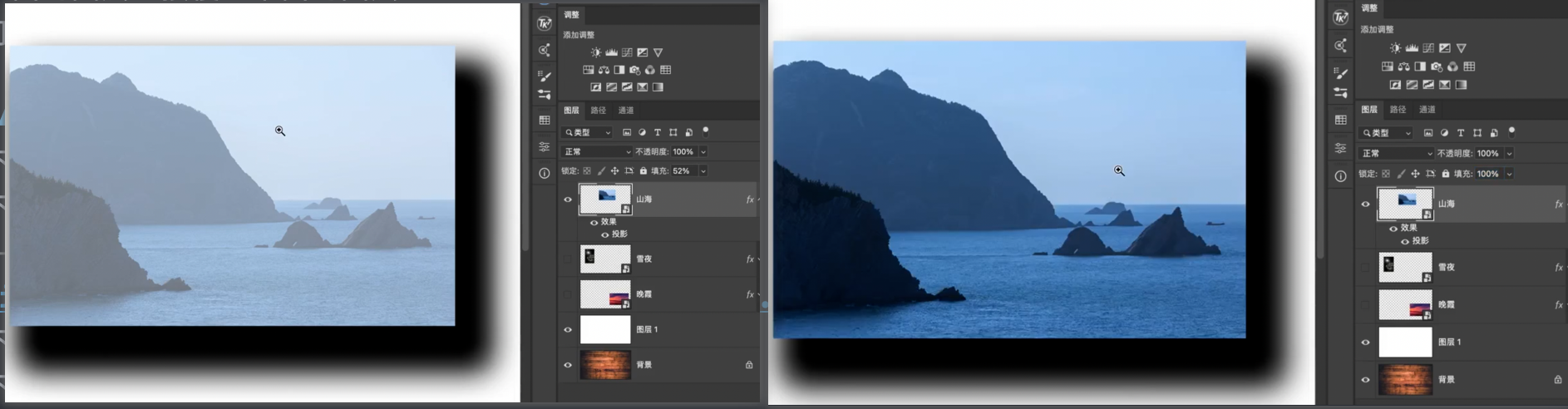

4 第三课:图层演示和混合模式【复习到这里】 #

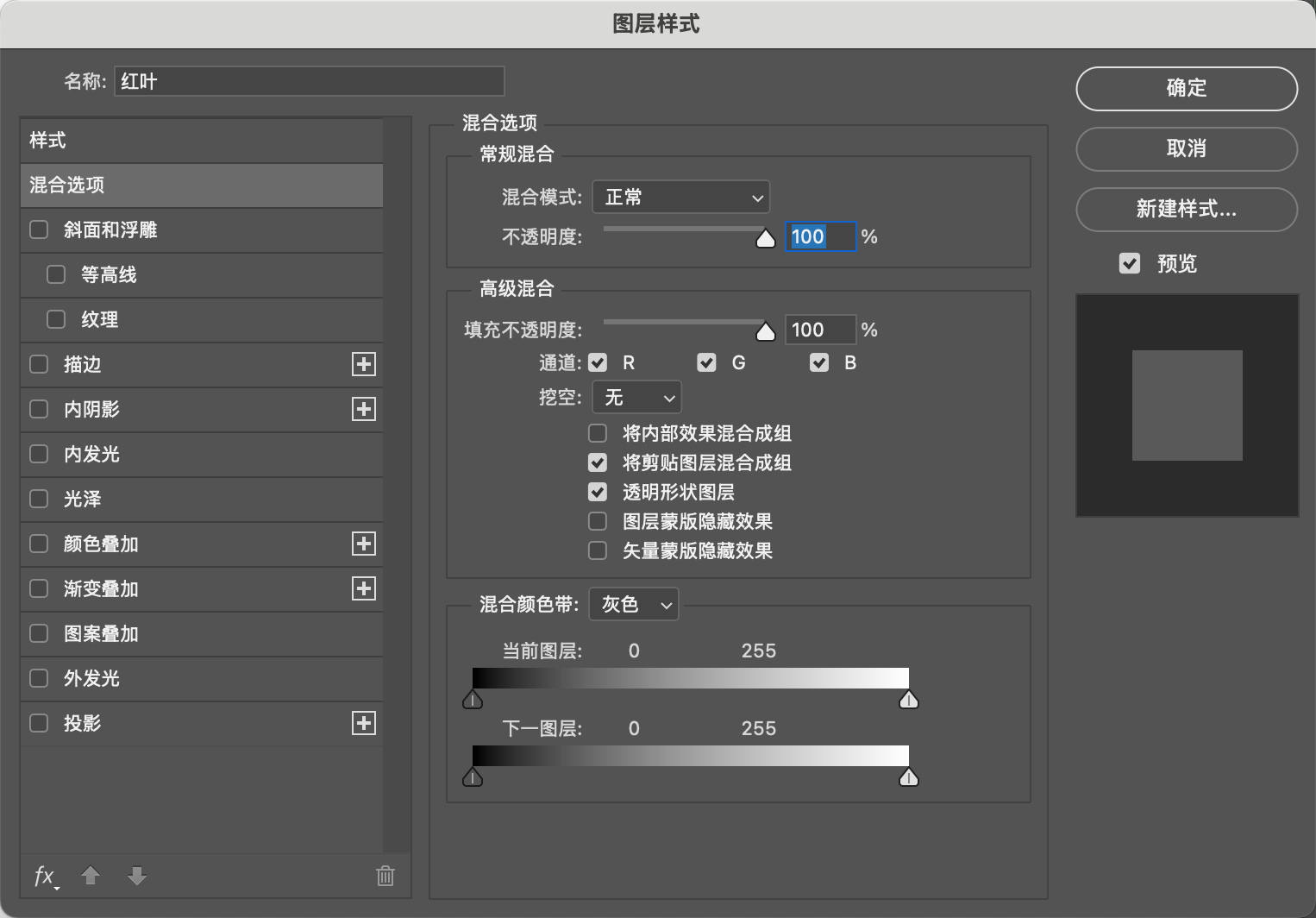

4.1 图层样式(了解即可) #

4.1.1 打开图层样式 #

- 双击图层可以打开图层样式

- 图层界面下方的“添加图层样式”按钮(fx)也可以打开图层样式

4.1.2 页面介绍 #

4.1.3 作用 #

- 一般用于平面设计中,给文字或形状添加阴影、描边等效果

- 摄影一般不使用图层样式

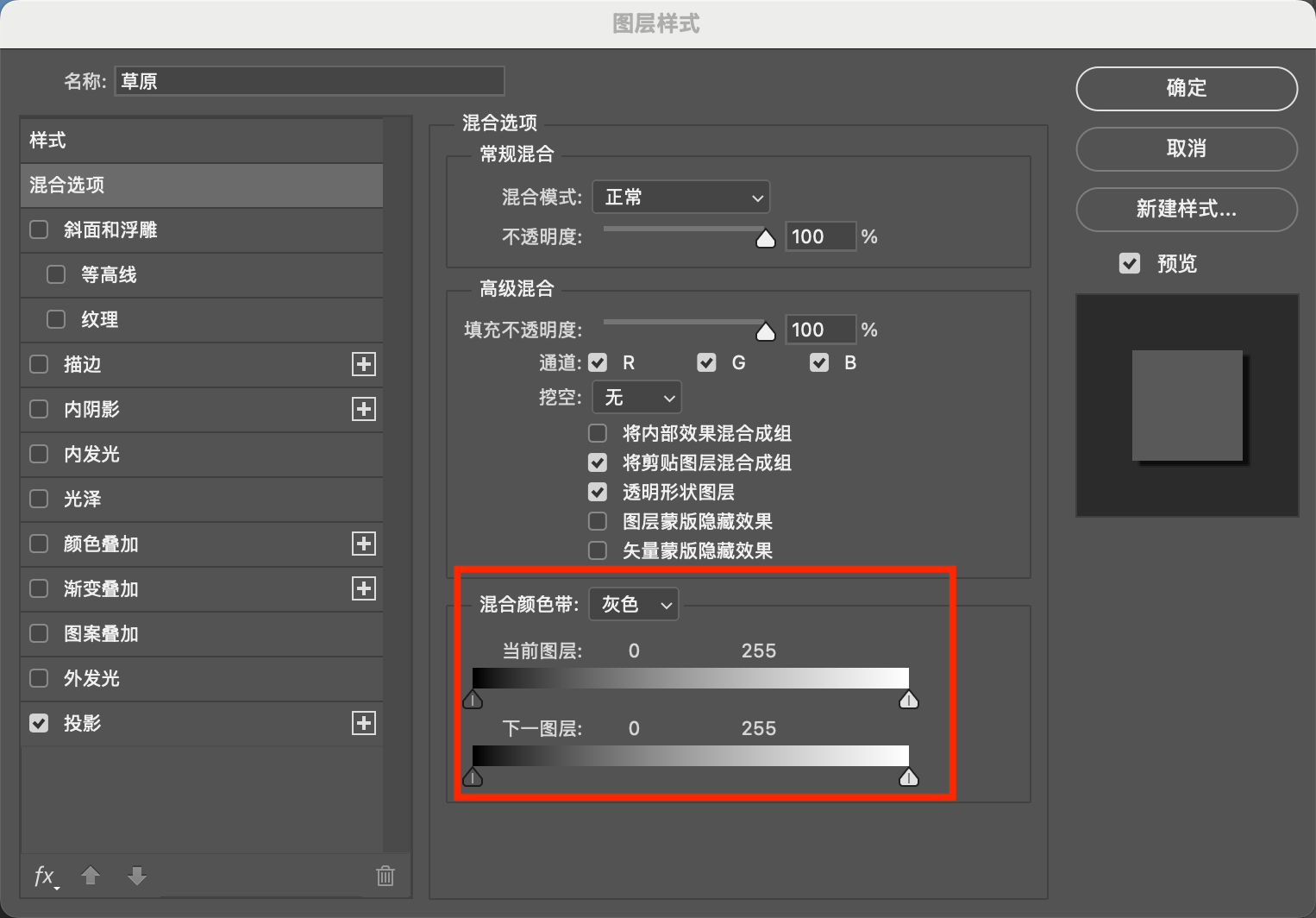

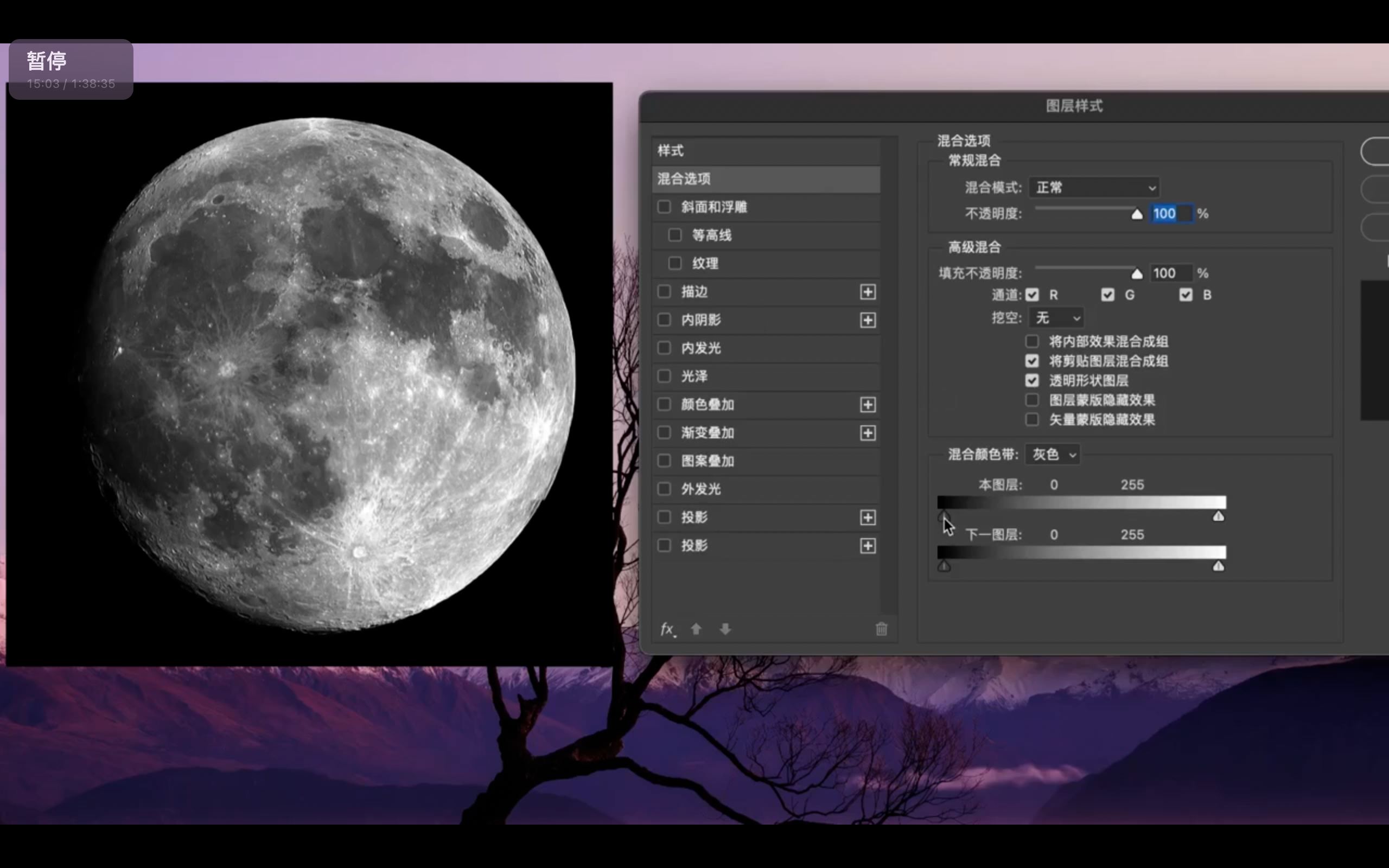

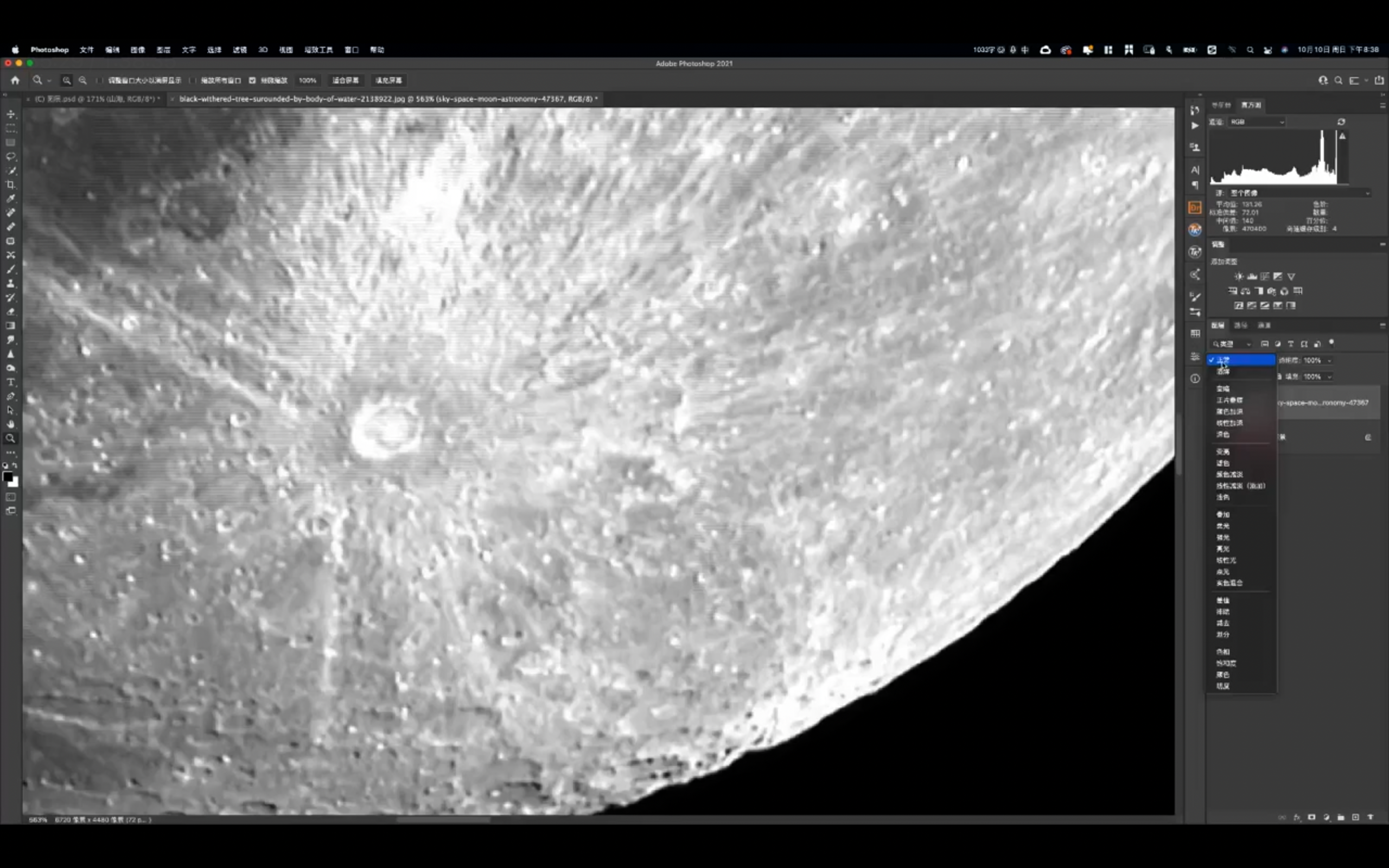

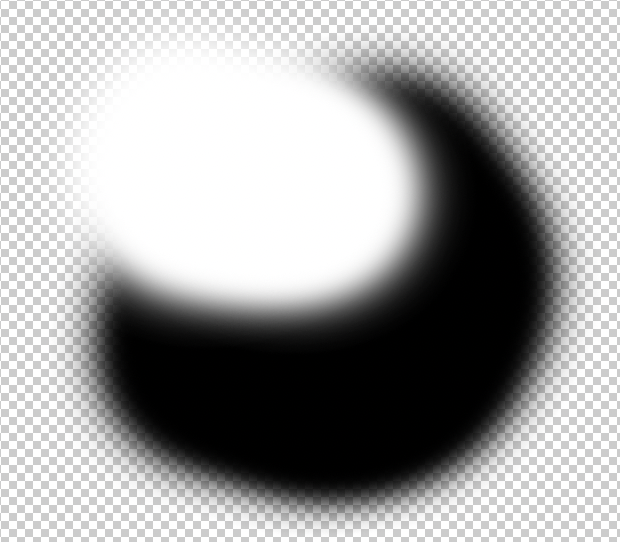

4.1.4 摄影需要了解的:混合模式的混合颜色带 #

4.1.4.1 位置 #

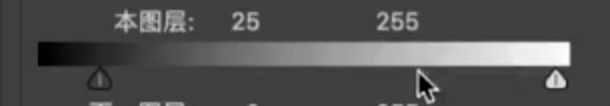

4.1.4.2 “本图层” #

-

本图层是指当前图层

-

本图层下方有一个由黑到白的渐变带,表示当前图层参与混合的亮度范围,默认是从0到255

- 0表示黑色(最暗),255表示白色(最亮)

- 从0到255表示当前图层的所有亮度范围都参与混合

-

渐变带上有两个三角形(一黑一白),两个三角之间的部分标识当前图层参与混合的亮度

-

移动三角形可以调整当前图层参与混合的亮度范围

-

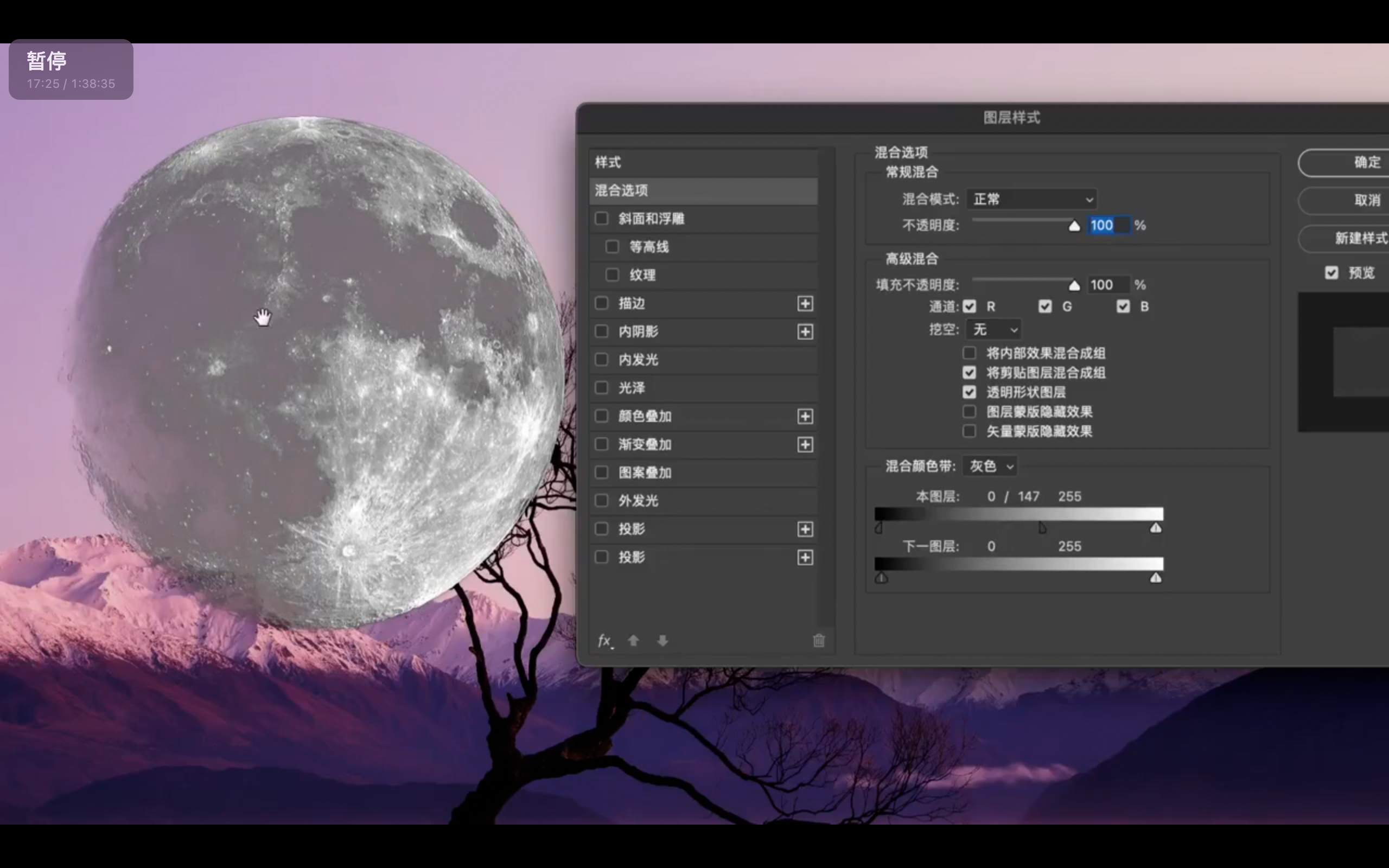

未移动

-

左边三角移动到25,月亮黑边消失,表示当前图层亮度在0-25范围内的部分不参与混合

-

4.1.4.3 “下一图层” #

同“本图层”

4.1.4.4 用途介绍:控制两个图层的融合 #

根据两个图层的亮度范围来控制它们的融合部分

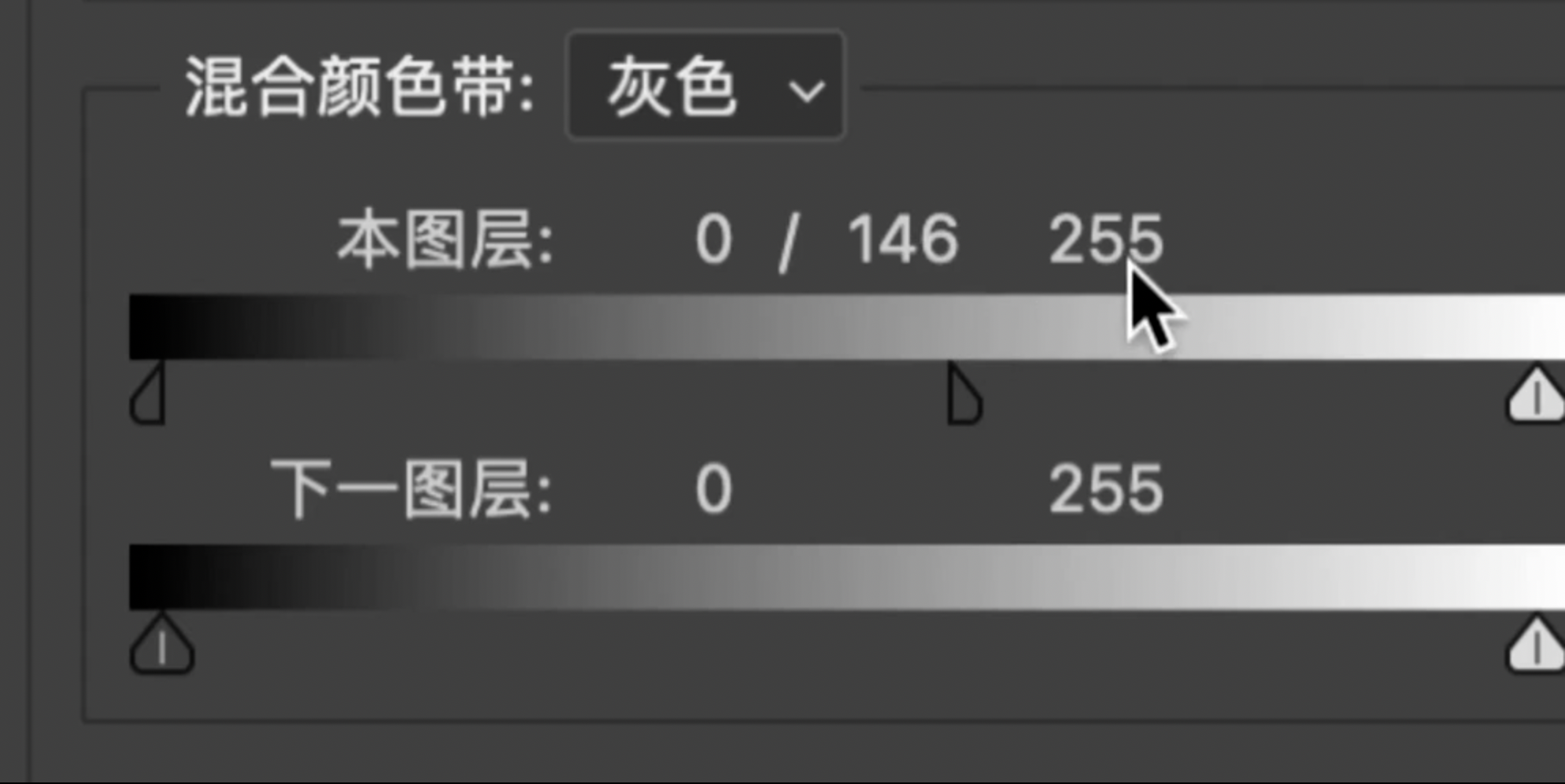

4.1.4.5 小技巧:按住alt键分离三角形 #

-

按住Alt键的同时拖动三角形,可以将三角形分离

-

示例

-

未分离:月亮边缘参差不起

-

分离:月亮边缘平滑过渡

-

-

显示的数值变化

- 变成了:0/146 255

- 分离的黑色三角形左边部分控制0

- 分离的黑色三角形右边部分控制146

- 白色三角形不变,控制255

-

最后参与混合的亮度范围:

-

分离的黑色三角形左边部分:其左边的亮度范围不参与混合

-

分离的黑色三角形右边部分:其右边的亮度范围参与混合

-

二者之间的亮度范围:其范围内的亮度部分参与混合,但会有一个 平滑过渡的效果

-

白色三角形:其右边的亮度范围不参与混合

-

图示

-

4.2 混合模式 #

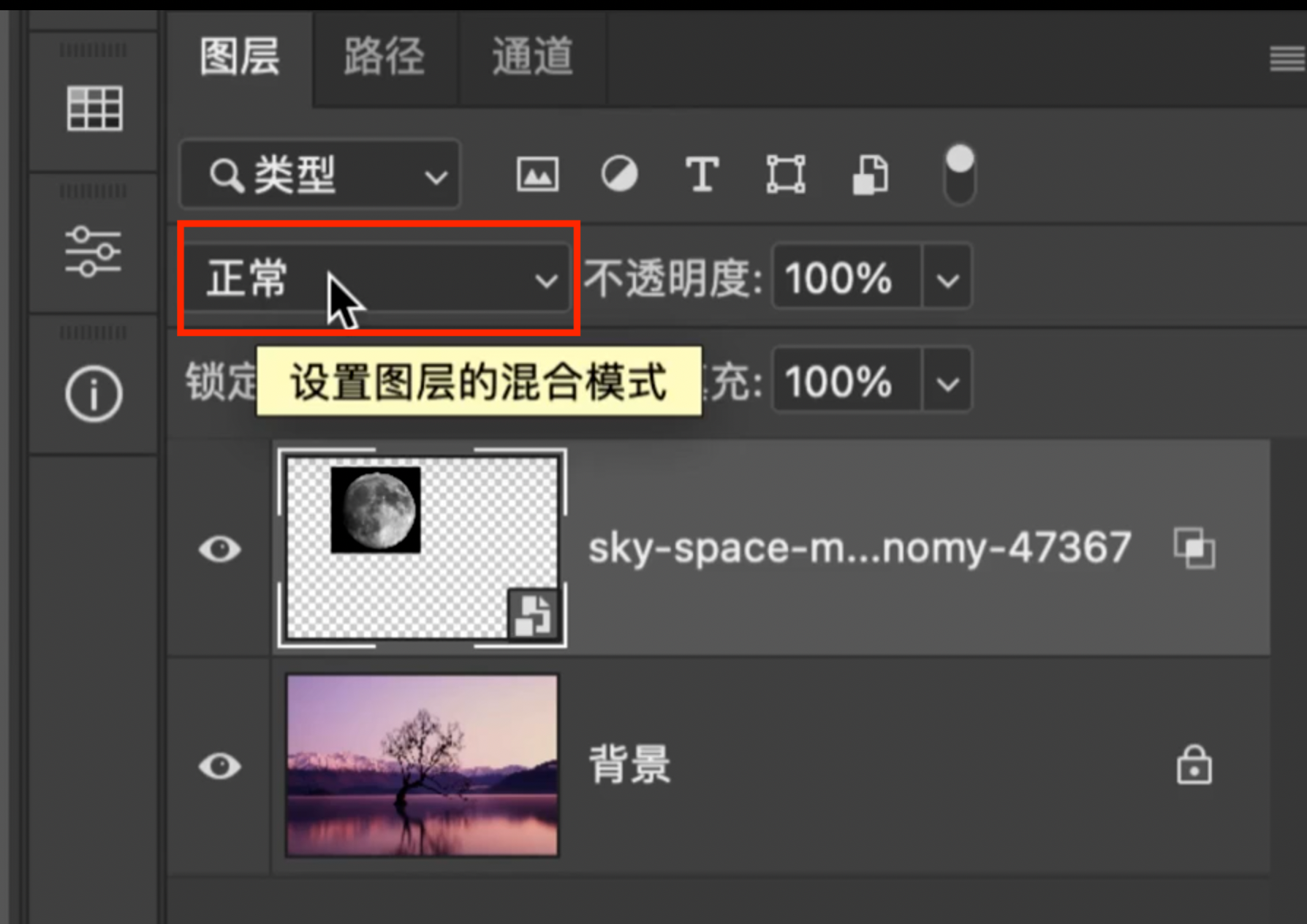

4.2.1 位置 #

4.2.2 概念 #

4.2.2.1 至少需要两个图层 #

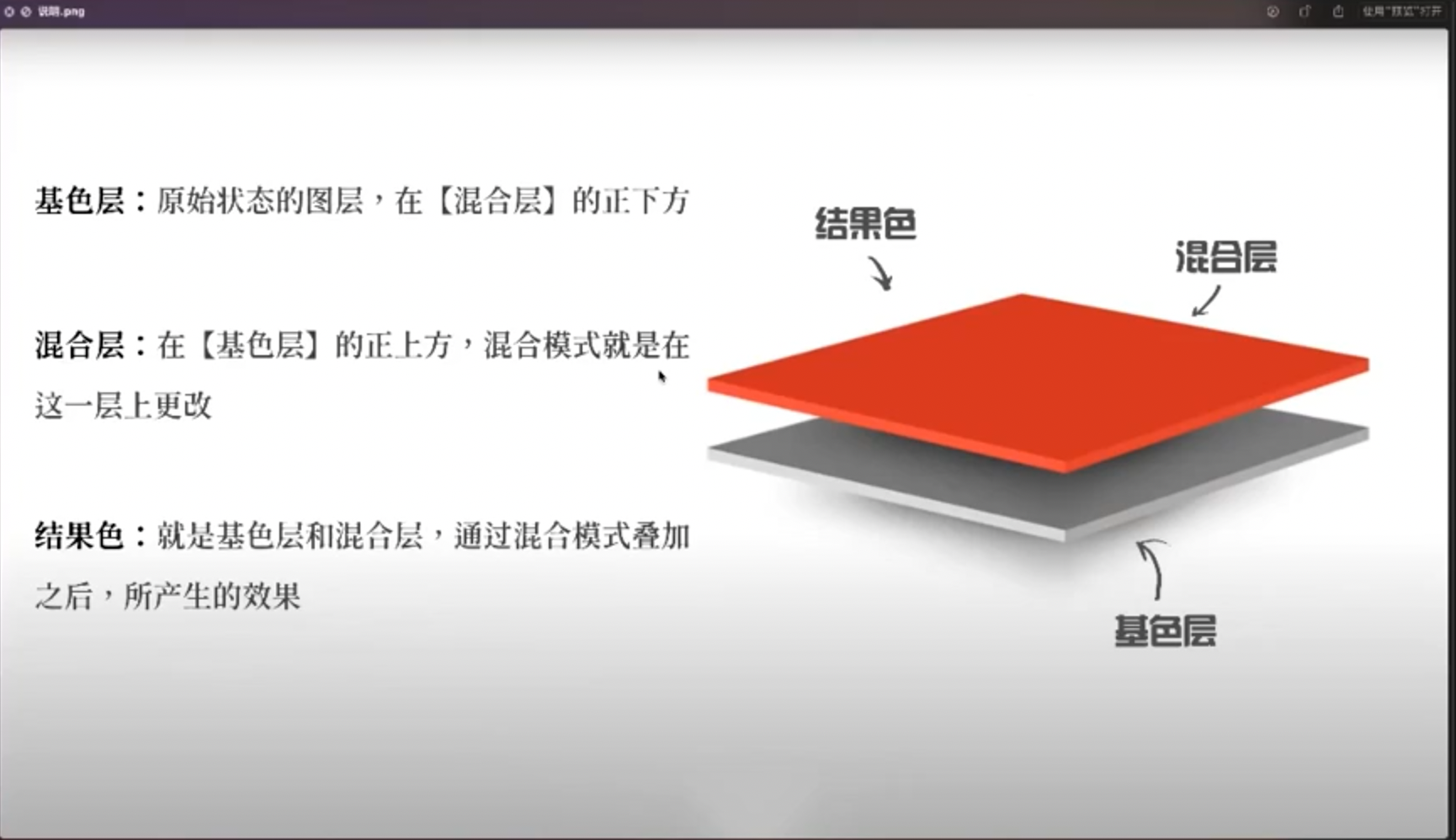

4.2.2.2 基色层 #

原始状态的图层,在【混合层】的正下方

4.2.2.3 混合层 #

在【基色层】的正上方,混合模式就是在这一层上更改

4.2.2.4 结果色 #

就是基色层和混合层,通过混合模式叠加之后,所产生的效果

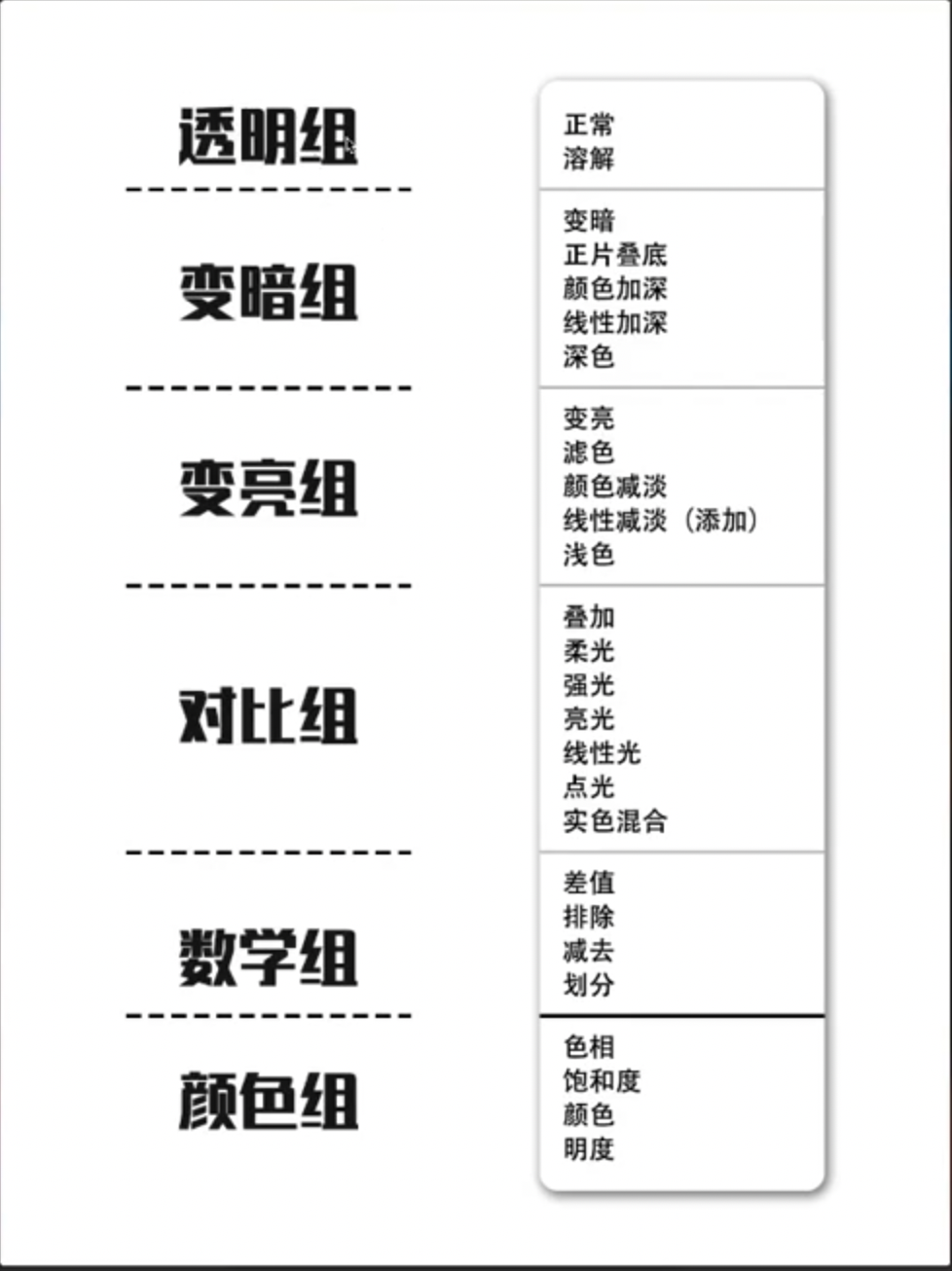

4.2.3 分组:PS将混合模式分为六组 #

4.2.4 透明组(正常组) #

4.2.4.1 简介 #

仅受【不透明度】和【填充】控制

4.2.4.2 正常 #

- 默认的混合模式

- 上面的图层直接覆盖下面的图层

- 可以通过调整图层的不透明度和填充来控制覆盖的程度

4.2.4.3 溶解 #

-

不透明度为100% 时,效果和“正常”一样

-

不透明度小于100% 时,图层会以随机的方式显示

-

不透明度或填充越低,随机显示的颗粒越多,类似于溶解的效果

-

不常用

4.2.4.4 不透明度和填充 #

-

二者定义

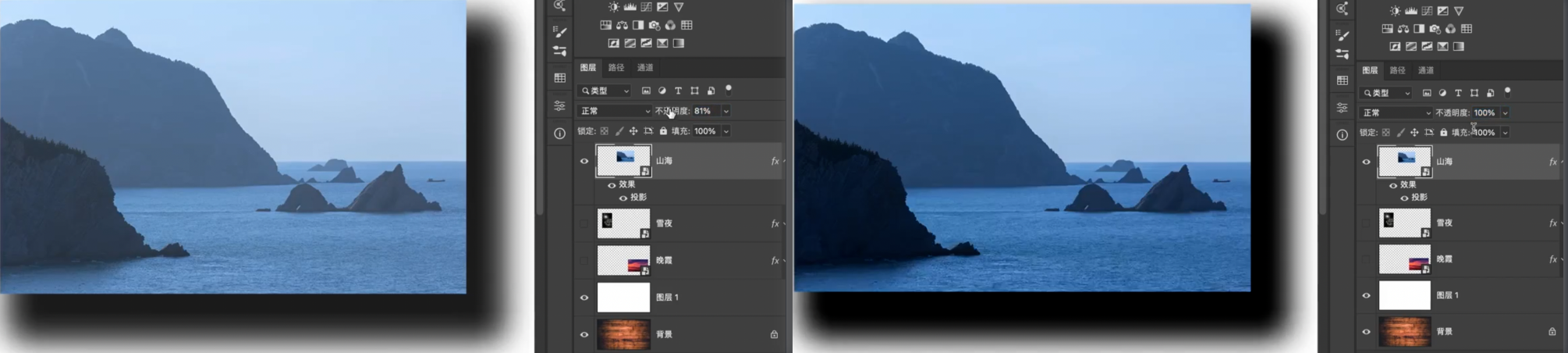

- 不透明度:指的是整个图层的透明程度

- 填充度:指的是图层里面像素的透明程度

-

一般来说,不透明度和填充的效果是一样的,但是二者有本质上的区别

-

不透明度:控制整个图层的透明度,包括图层样式

-

填充:只控制图层内容的透明度,不影响图层样式

-

知道区别即可,原理不需要理解

4.2.4.5 调整不透明度的快捷方式 #

- 前提是 使用不自带不透明度的工具 ,例如:移动工具、裁剪工具等

- 画笔工具、修复画笔工具等自带不透明度的工具

- 这些工具下,按数字键会调整工具的不透明度,而不是图层的不透明度

- 选中图层后,按下数字键可以快速调整图层的不透明度

- 按5:不透明度变为50%

- 按2和5:不透明度变为25%

4.2.4.6 调整填充的快捷方式 #

- 需要按住Shift键的同时按数字键

- 其它和调整不透明度的快捷方式一样

4.2.5 变暗组(常用:正片叠底) #

4.2.5.1 简介 #

- 变暗组的共性:都会让混合结果比之前任何一层都暗

- 常用的混合模式:正片叠底

- 正片叠底效果不好,再尝试其它变暗模式

- 调整不透明度和填充的效果有区别的模式(其它模式没有区别):颜色加深、线性加深 因为不透明度和填充有本质上的区别

4.2.5.2 变暗 #

- 原理:每个像素点的混合,简单的比较三原色,谁暗取谁,组成一个新的颜色、留黑去白

- 有可能混合层的颜色完全消失

- 也有可能基色层的颜色完全消失

- 也有可能是二者的混合

- 公示:f(a,b) = min(a,b)

- 最暗的颜色是黑色,任何颜色和黑色混合,结果色都是黑色(白色同理)

- 图示

-

混合层

-

基色层

-

结果色

- 由于重叠部分,混合层比基色层亮,所以结果色选择了基色层的像素

-

- 原理图解

-

变暗取三原色数值中的最小值

-

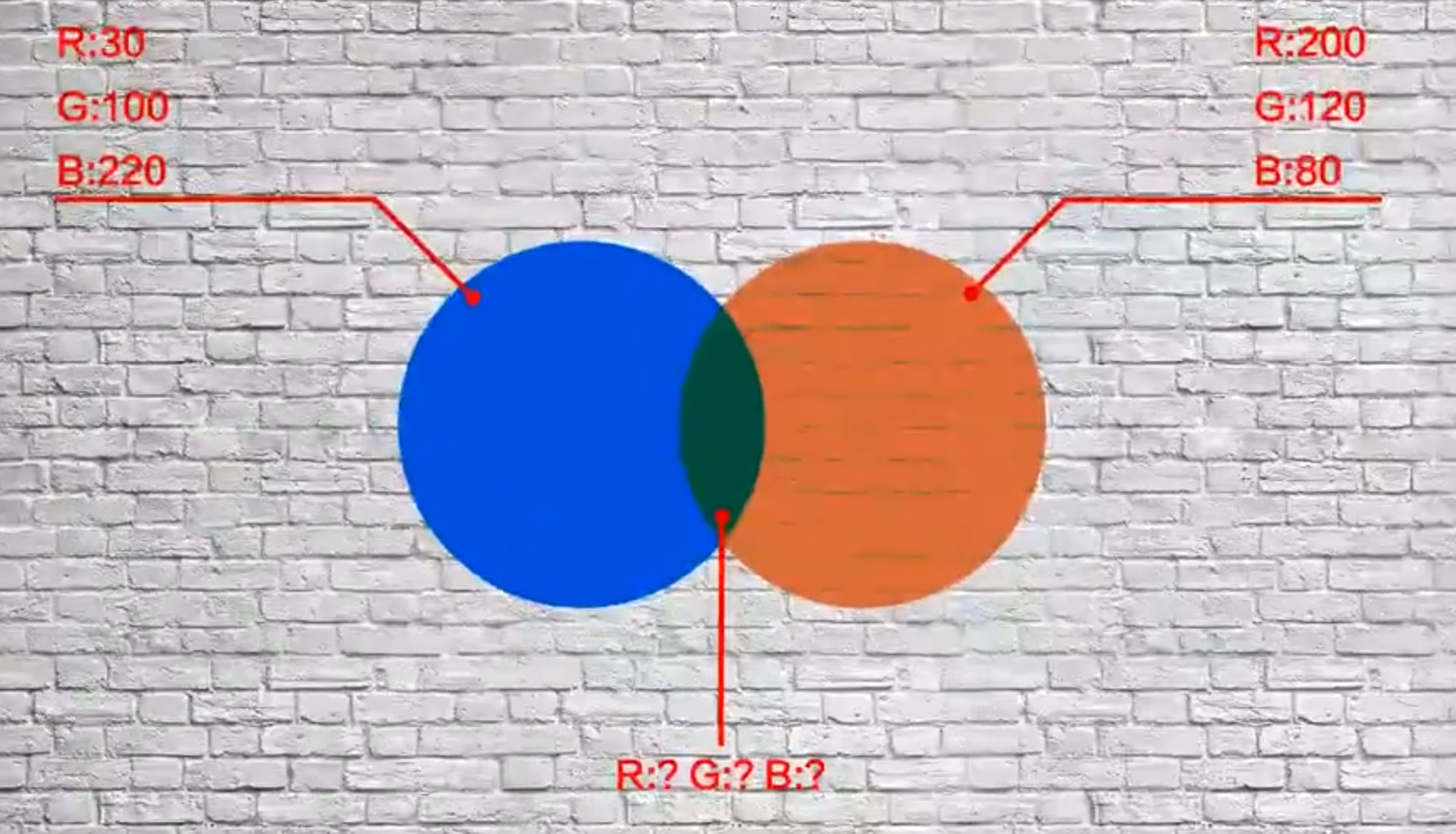

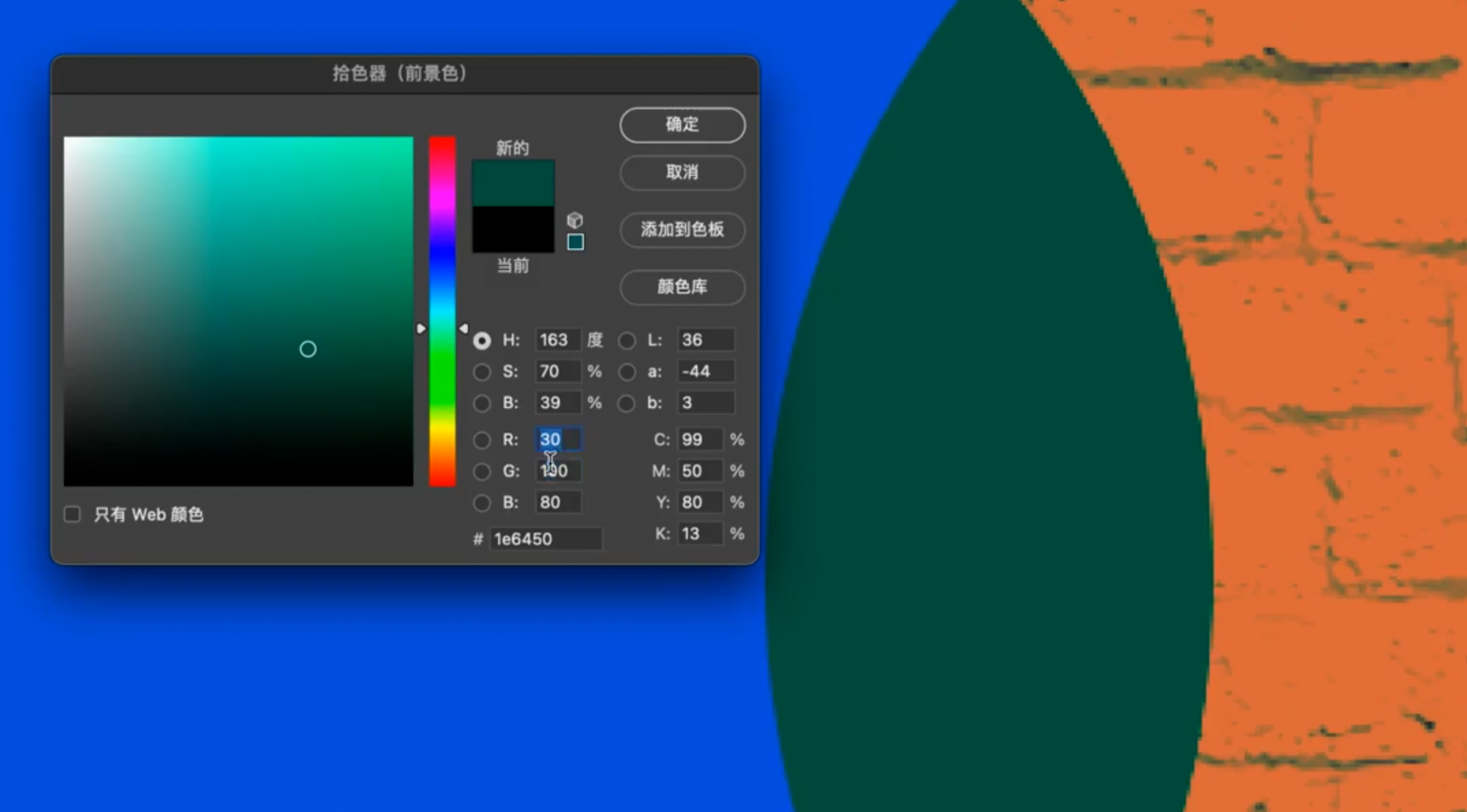

上图混合之后的RGB:

- R:30

- G:100

- B:80

-

用吸管工具吸取结果色的RGB值

-

4.2.5.3 正片叠底(常用) #

- 效果:最终效果比混合前任一层都暗

- 最佳变暗模式

- 用途:叠加纹理

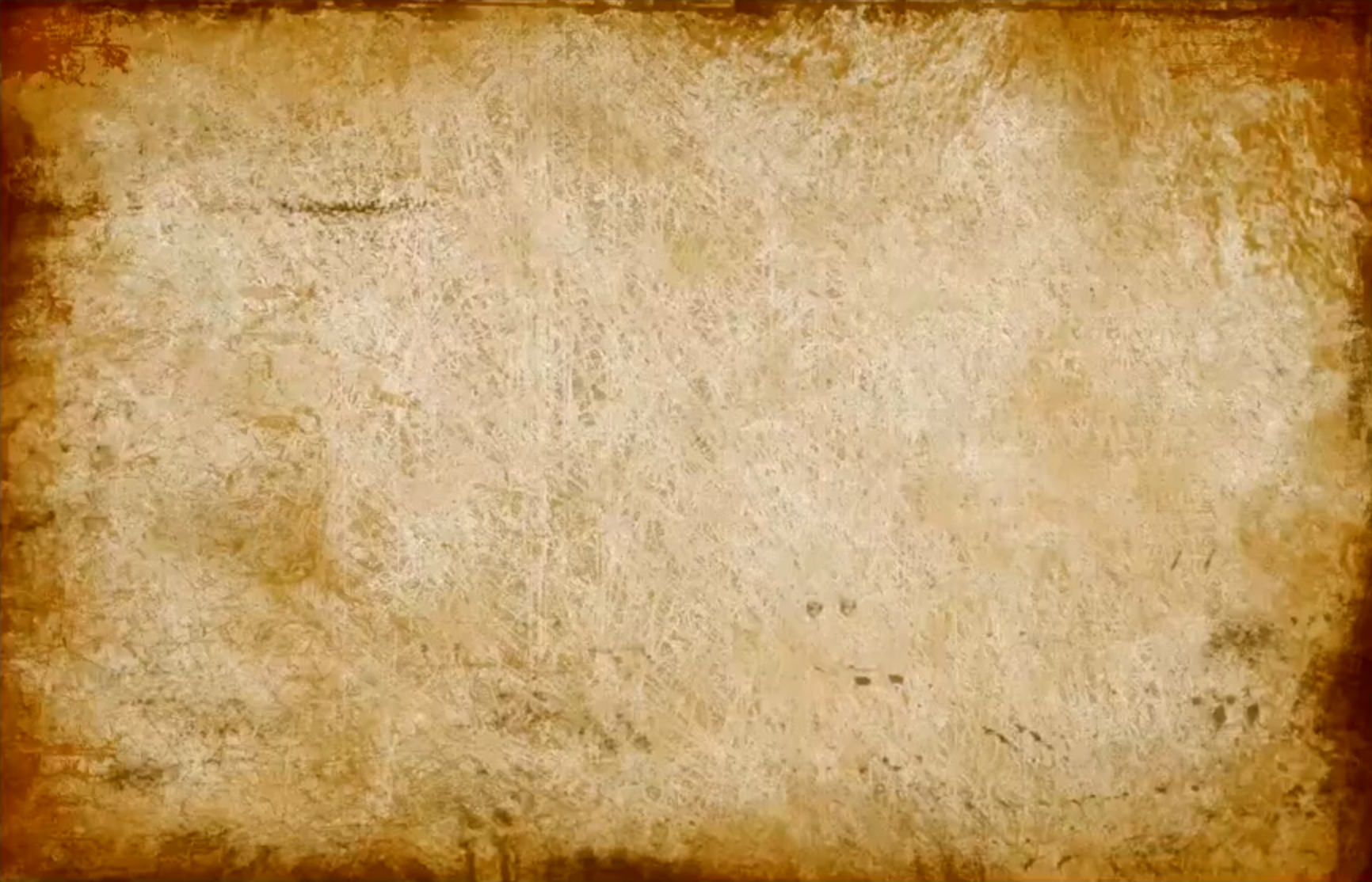

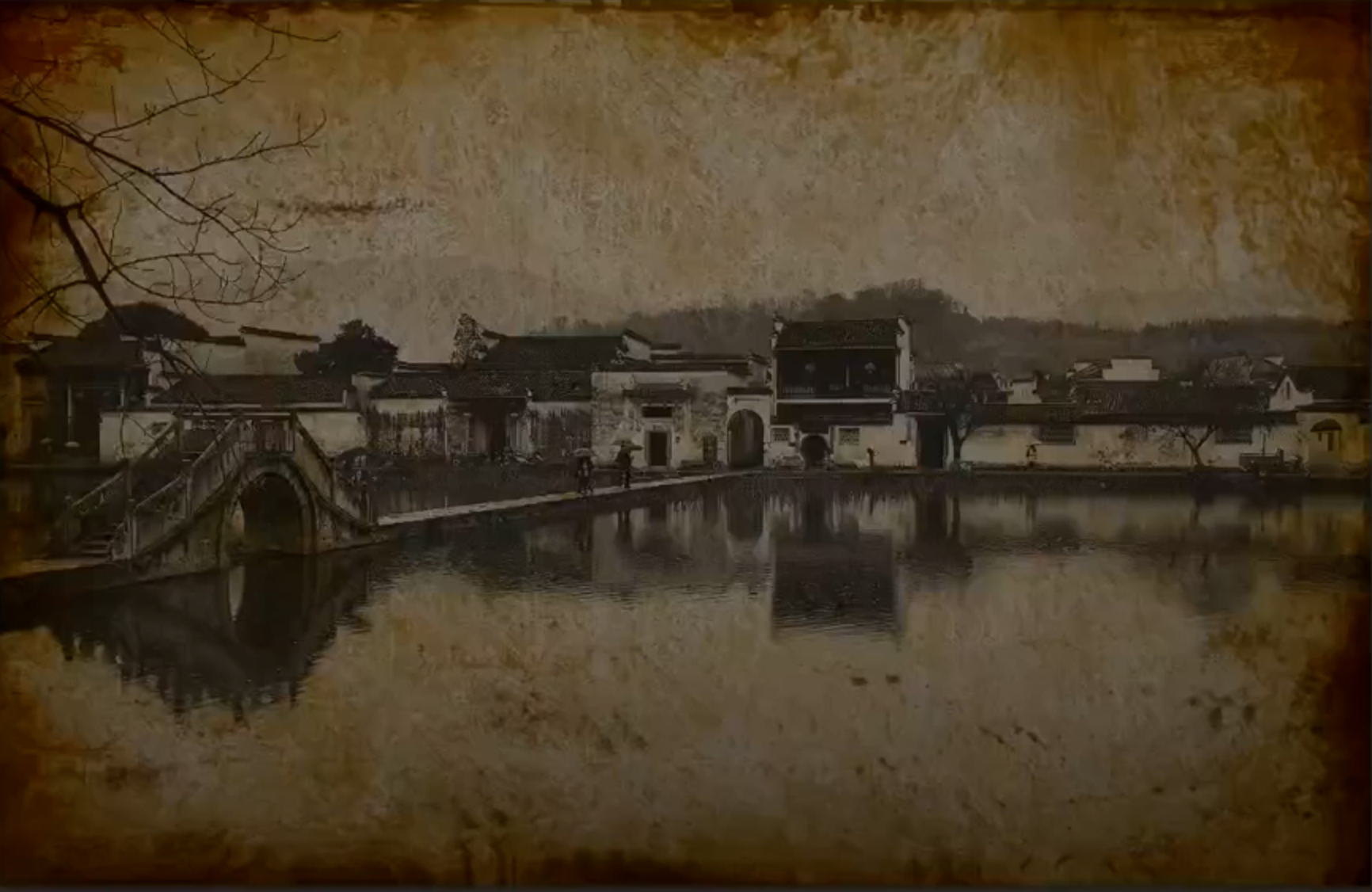

-

纹理:明暗变化形成纹理

-

正片叠底之后的效果

-

融合得比较自然

-

- 留黑去白

4.2.5.4 颜色加深(调整不透明度和填充的效果不一样) #

- 比【正片叠底】更暗,尤其对暗部区域变暗更多,中间调具有更高的饱和度

- 基层中的白色会保留,混合层中的白色会去除

- 调整不透明度和填充的效果不一样

-

调整不透明度的效果

-

调整填充的效果

-

4.2.5.5 线性加深(调整不透明度和填充的效果不一样) #

- 比【正片叠底】更暗,饱和度没有颜色加深高

- 留黑去白

4.2.5.6 深色 #

- 比较两层的总亮度,谁暗用谁

- 不会产生新数色

- 留黑去白

4.2.6 变亮组(常用:滤色) #

4.2.6.1 简介 #

-

共性:都会让混合结果比之前任何一层都亮、留白去黑(完全去掉黑色)

-

调整不透明度和填充的效果有区别的模式(其它模式没有区别):颜色减淡、线性减淡(添加)

-

用途:风光中添加光效或特效、加雾气

4.2.6.2 变亮 #

简单的比较三原色,谁亮取谁,组成一个新的颜色

4.2.6.3 滤色(常用) #

最终效果比混合前任一层都亮、留白去黑、最佳变亮模式、发光效果

4.2.6.4 颜色减淡 #

比【滤色】更亮、高饱和、越亮的地方提升越大

4.2.6.5 线性减淡(添加) #

比【颜色减淡】更亮、低饱和、亮暗区域都提亮

4.2.6.6 浅色 #

4.2.7 对比组(常用:叠加、柔光) #

4.2.7.1 简介 #

- 对比:让亮的更亮,暗的更暗

- 是变亮和变暗的结合:对亮部使用变亮组,对暗部使用变暗组

- 变亮部分和变暗部分的分界点:中性灰(亮度50%的灰)

- 比中性灰亮的部分使用【变亮组】

- 比中性灰暗的部分使用【变暗组】

- 中性灰部分混合效果和【基色层】一样

- 调整不透明度和填充的效果有区别的模式(其它模式没有区别):亮光、线性光、实色混合

- 【变暗组】和【变亮组】的组合结果

- 【叠加】、【柔光】、【亮光】是【正片叠底】和【滤色】的组合

- 【亮光】是【颜色加深】和【颜色减淡】的组合

- 【线性光】是【线性加深】和【线性减淡】的组合

- 【点光】是【变暗】和【变亮】的组合

- 为什么两种模式的组合会产生不同的效果?

- 对暗部和亮部的处理方式不同

- 有的可能是暗部的一半明度进行变暗,亮部的一半明度进行变亮

- 变暗和变亮的程度不同

4.2.7.2 叠加(常用) #

4.2.7.3 柔光(常用) #

4.2.7.4 亮光(调整不透明度和填充的效果不一样) #

4.2.7.5 线性光(调整不透明度和填充的效果不一样) #

4.2.7.6 点光 #

4.2.7.7 实色混合(调整不透明度和填充的效果不一样) #

-

得到8种255原色 例如:纯蓝、纯红、纯绿、青色、品红、黄色、黑色、白色

-

示例

-

调整不透明度和填充的区别

- 不透明度:还是保留像素块,过渡明显不自然

- 填充:过渡自然

4.2.8 差值组(基本上不用) #

4.2.9 色相组(常用) #

4.2.9.1 色相 #

- 色相:颜色的属性(红色、绿色、蓝色等)

- 【色相】:明度和饱和度保持不变,只取混合层的色相

4.2.9.2 饱和度 #

- 【饱和度】:明度和色相保持不变,只取混合层的饱和度

4.2.9.3 颜色(常用) #

- 【颜色】:明度保持不变,只取混合层的色相和饱和度

4.2.9.4 明度 #

- 【明度】:色相和饱和度保持不变,只取混合层的明度(亮度)

4.2.9.5 【正常组】:色相、饱和度、明度都是混合层的 #

4.3 作业 #

4.3.1 添加纹理 #

- 纹理本质是明暗变化形成的图案,因此保留暗部就可以留下纹理

- 对纹理图使用【变暗组】

- 调整不透明度和填充,控制纹理的强弱

4.3.2 添加雾气 #

- 雾气是白色的,因此保留亮部就可以留下雾气

- 对雾气图使用【变亮组】

- 调整不透明度和填充,控制雾气的强弱

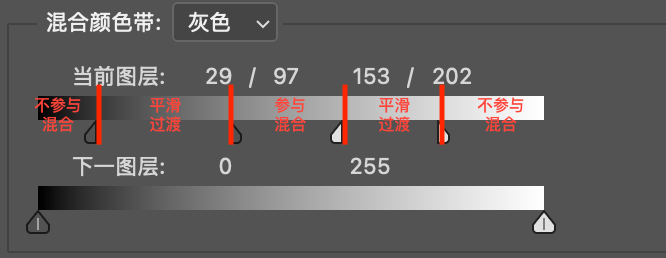

4.3.3 添加印章 #

-

印章示例图,仅需要保留红色部分

-

图中除了红色部分,还有黑色和白色部分,需要去掉

-

使用【混合颜色带】

-

调整三角形,去掉黑色和白色的部分(按住alt键可以分离三角形,让混合更自然)

5 第四课:上色工具组 #

5.1 取色工具 #

5.1.1 吸管工具 #

5.1.1.1 快捷键:I #

5.1.1.2 前景色和背景色 #

-

位置

-

吸到的颜色会放到【前景色】

-

双击【前景色】或【背景色】可以打开颜色选择器,选择颜色

-

快速恢复默认的【前景色】和【背景色】:快捷键d

-

快速切换【前景色】和【背景色】:快捷键x

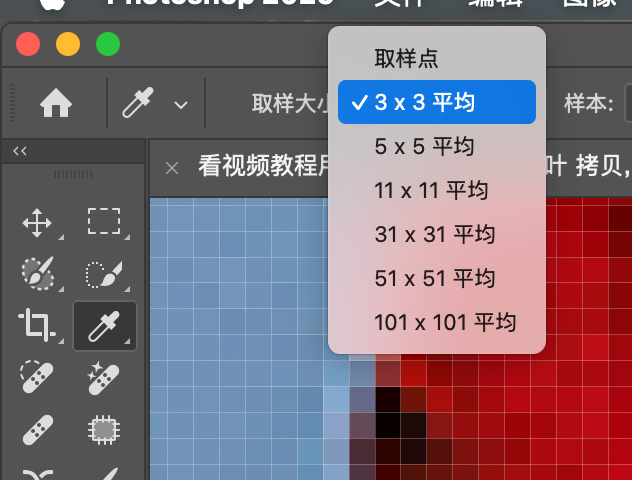

5.1.1.3 取样大小 #

-

位置

-

默认是【取样点】:只取一个像素的颜色

-

【3 x 3平均】:取3 x 3范围内的颜色平均值

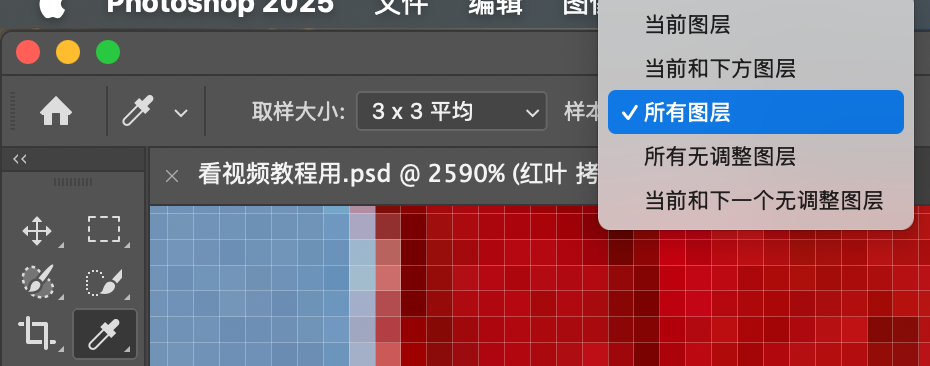

5.1.1.4 样本 #

-

位置

-

【样本】:控制吸管工具可以吸取哪些图层的颜色

- 【所有图层】:当前显示的界面中,所有地方的颜色都可以吸取

- 【当前图层】:只能吸取当前选中图层的颜色

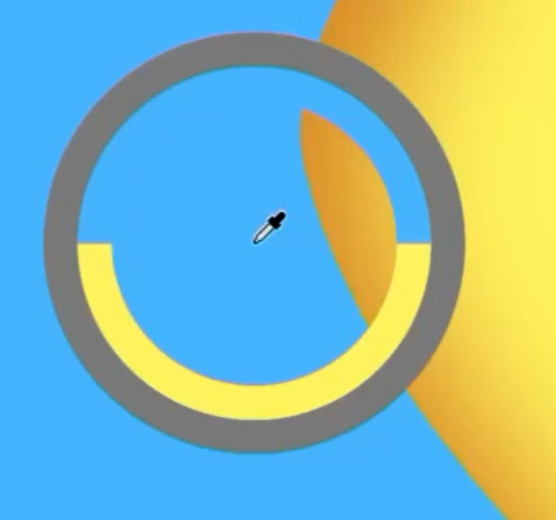

5.1.1.5 取样环 #

-

示例

-

上半部分:新取的颜色

-

下半部分:上一次取的颜色

-

可以通过【显示取样环】来控制是否显示取样环

-

用途:比较当前取的颜色和上一次取的颜色的区别

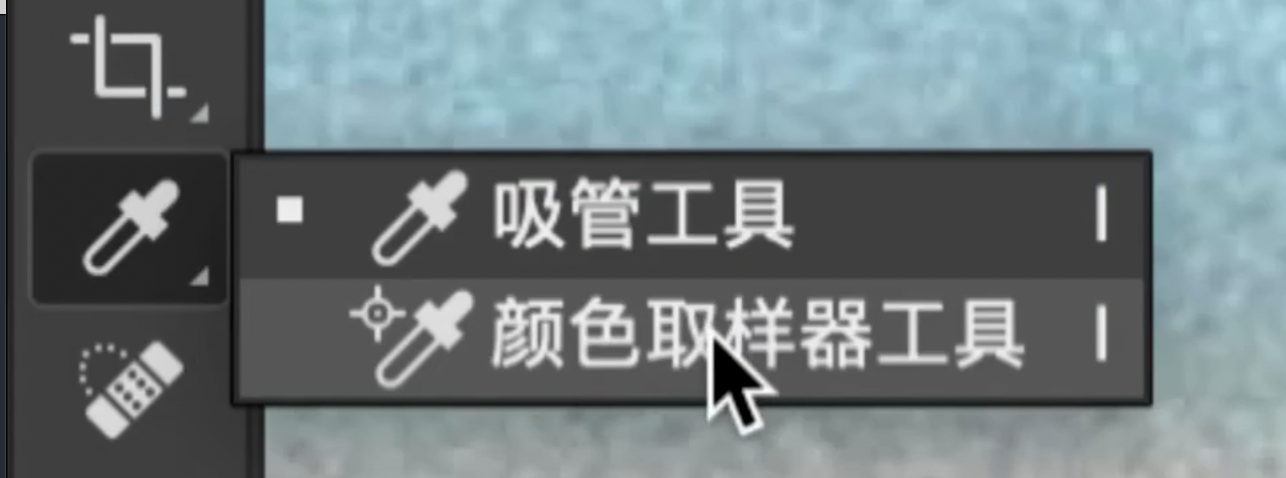

5.1.2 颜色取样器工具 #

5.1.2.1 快捷键:I(和吸管工具一样) #

5.1.2.2 位置 #

5.1.2.3 作用 #

- 显示图像中某个点的颜色信息

- 只显示颜色信息

5.1.2.4 用法 #

- 如果需要将某个物体的颜色改成另一个物体的颜色,可以使用颜色取样器工具

- 先吸取目标颜色、再吸取需要更改颜色的物体

- 修改颜色的时候,可以参考颜色取样器工具显示的颜色信息

5.2 画笔和橡皮擦工具 #

5.2.1 画笔 #

5.2.1.1 快捷键:B #

5.2.1.2 画笔工具只能画在普通像素图层或者蒙版上 #

- 普通像素图层:位图图层

- 无法在智能对象图层、调整图层等上画

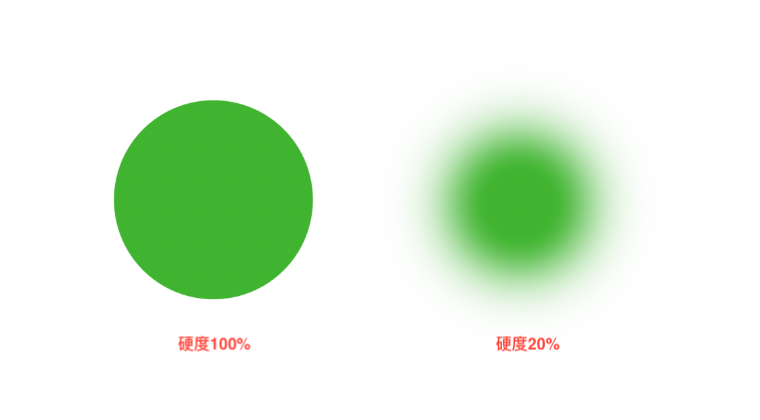

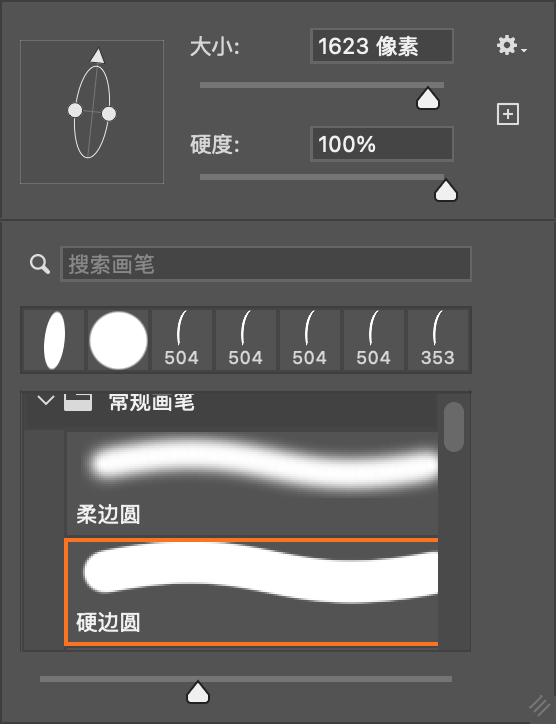

5.2.1.3 大小和硬度 #

-

大小:调整画笔的大小

-

硬度

- 硬度越小,画出来的边缘越柔和,边缘呈现渐变的状态

- 硬度越大,画出来的边缘越明显

- 画笔的硬度就相当于画笔边缘的羽化

-

快速调整画笔硬度大小的方法

- 方法1:快捷键

- “【”和“】”键可以快速调整画笔大小

- “Shift” + “【”和“】”键可以快速调整画笔大小

- 方法2:选择画笔工具之后,点击鼠标右键也可以快速调整画笔大小和硬度

- 方法3:按住快捷键并点击鼠标拖动(win和macOS方式不同)

- win:按住 alt 键,点击 鼠标右键 并左右(上下)拖动鼠标调整画笔大小(硬度)

- macOS:按住 Ctrl + opt 键,点击 鼠标左键 并左右(上下)拖动鼠标调整画笔大小(硬度)

- 方法1:快捷键

5.2.1.4 画笔颜色 #

- 画笔颜色取决于前景色

- 改变颜色

- 点击【前景色】,选择想要的颜色

- 用【吸管工具】直接吸取想要的颜色

5.2.1.5 混合模式 #

- 画笔的混合模式和图层的混合模式是两个东西

- 图层的混合模式是两个图层之间的混合

- 画笔的混合模式只能是在同一个图层下才能混合

- 【清除】和【背后】

-

【清除】:效果类似于橡皮擦

-

【背后】:在图层的后面画,如果图层没有透明区域,虽然能画上但是看不到

-

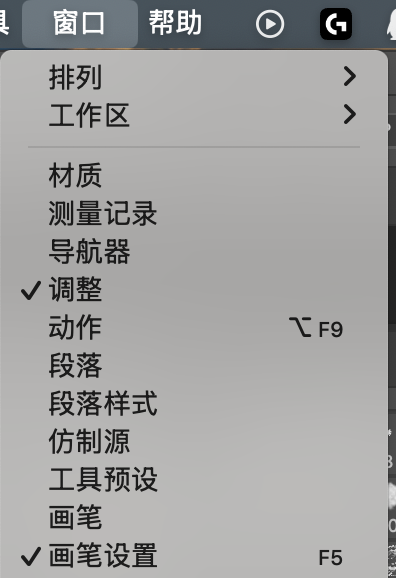

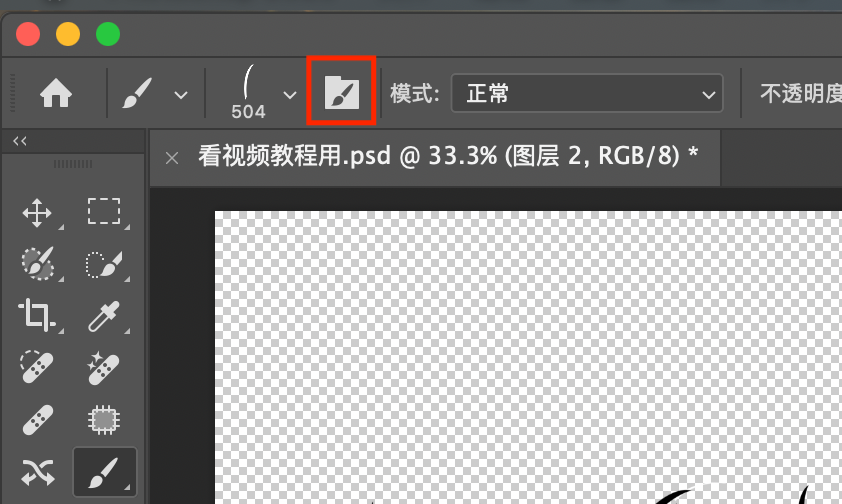

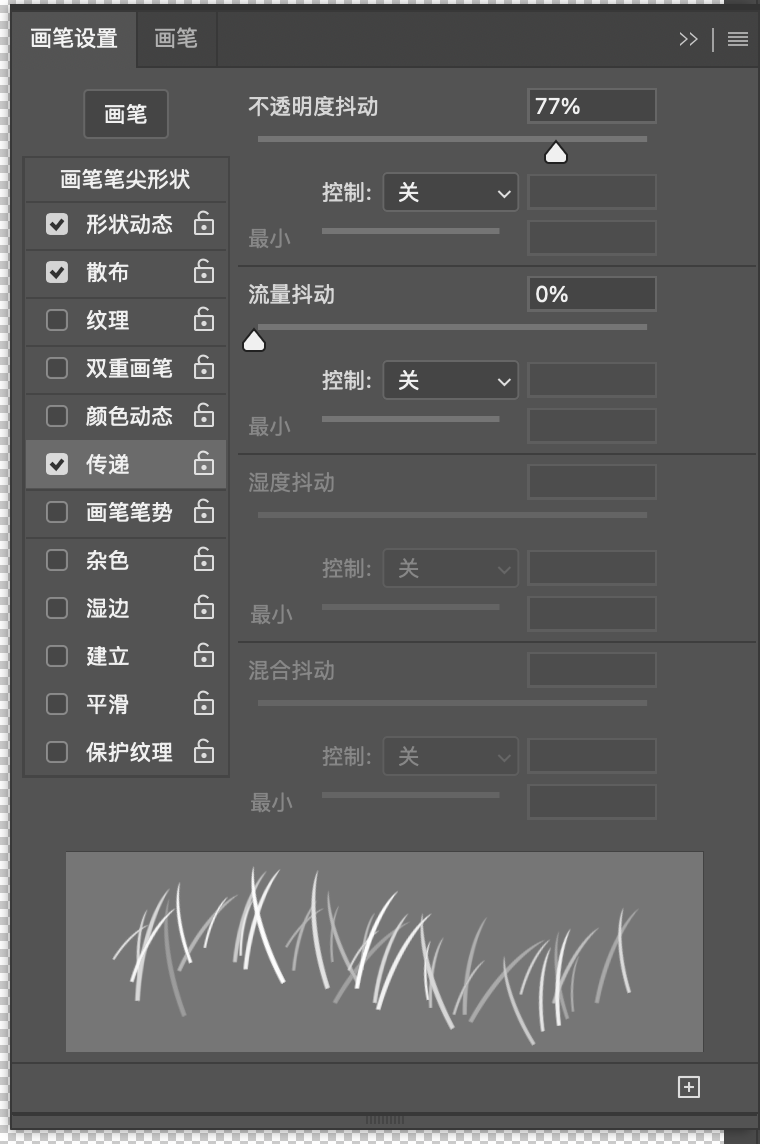

5.2.1.6 画笔设置 #

-

简介

-

位置:

-

方法1:【窗口】-【画笔设置】

-

方法2:画笔的工具栏上有一个印着画笔的文件夹图标

-

-

可以在【画笔设置】界面设置画笔的详细参数,例如翻转、间距、预设等

-

一般情况下是使用已有的画笔预设,但是也可以自己定制画笔预设

-

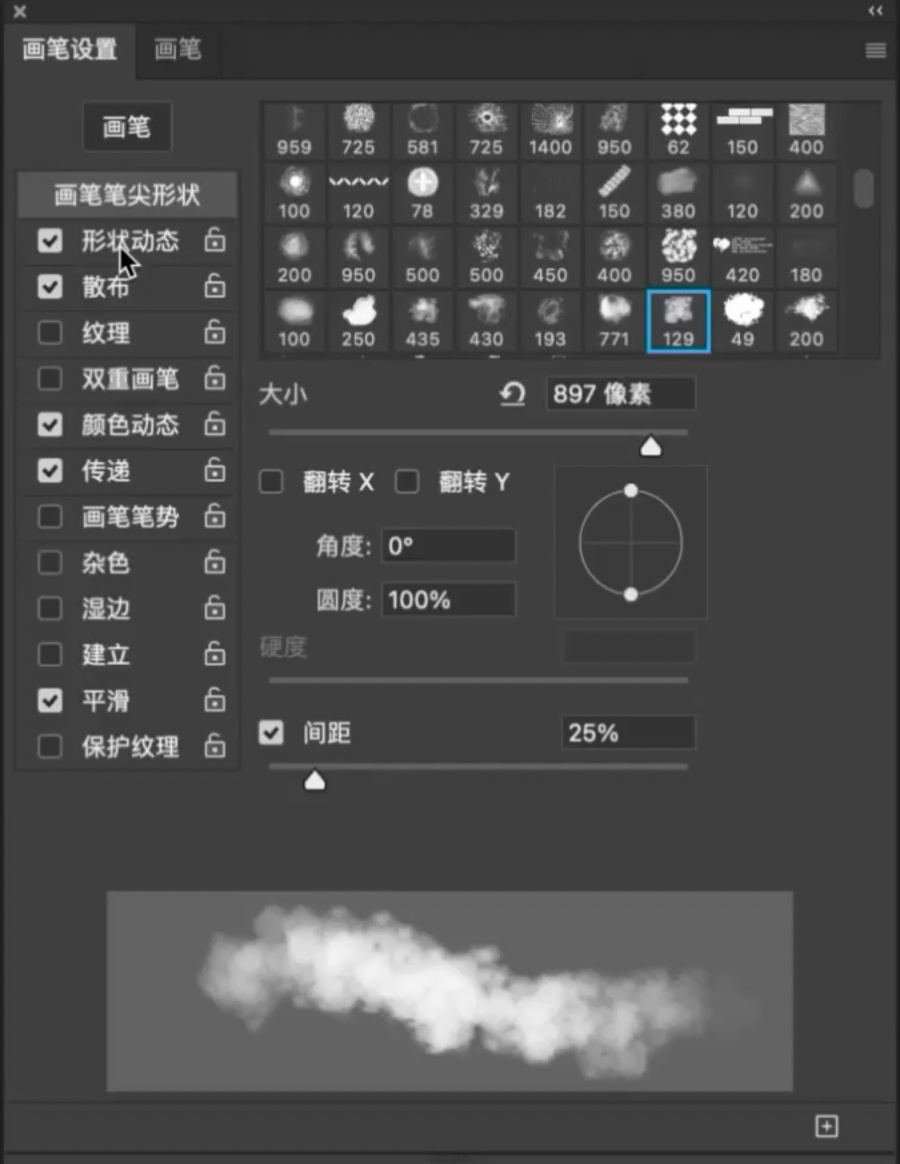

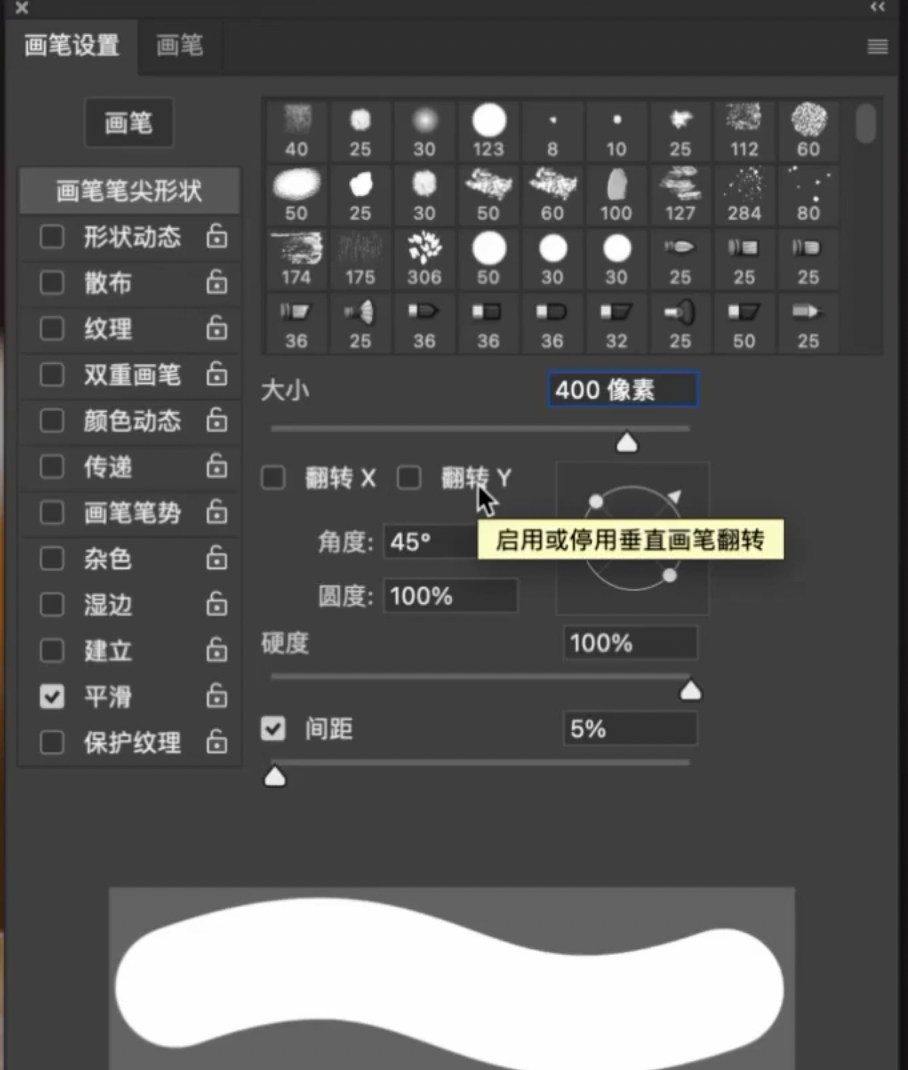

-

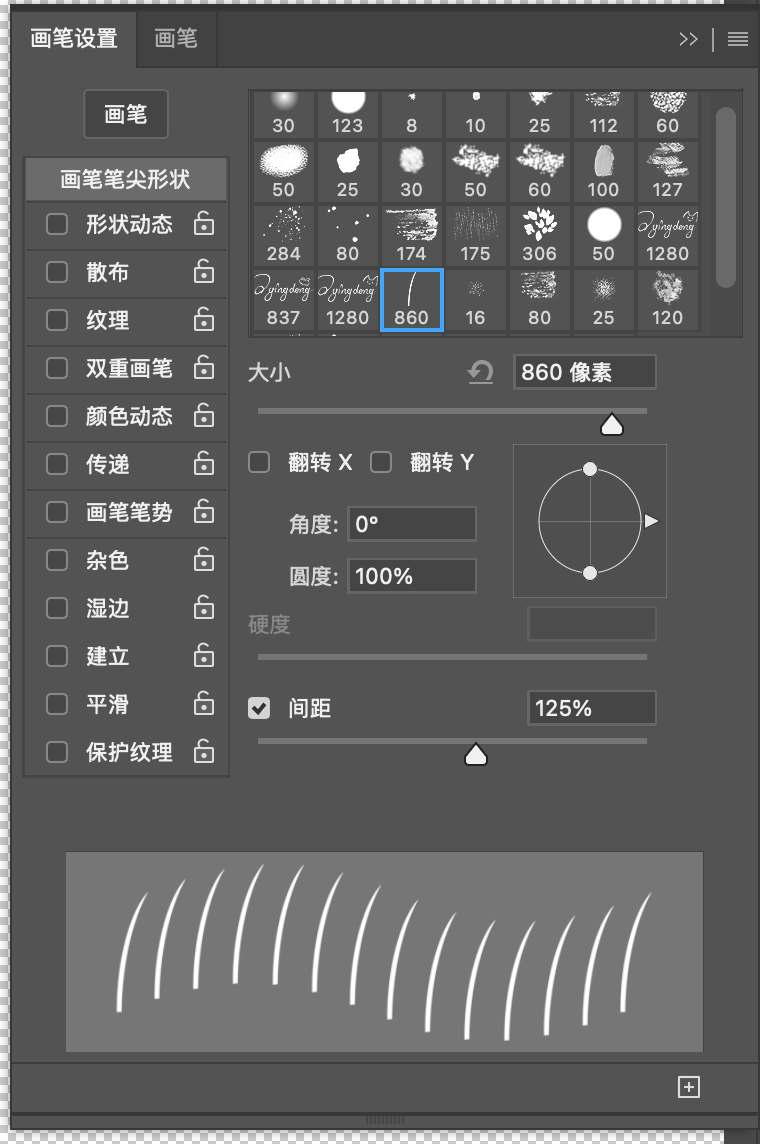

画笔笔尖形状

-

画笔翻转

-

非圆形的画笔可以进行翻转设置,使画笔笔头进行翻转

-

圆形画笔也可以翻转,只不过怎么翻转都一样

-

-

画笔间距

-

-

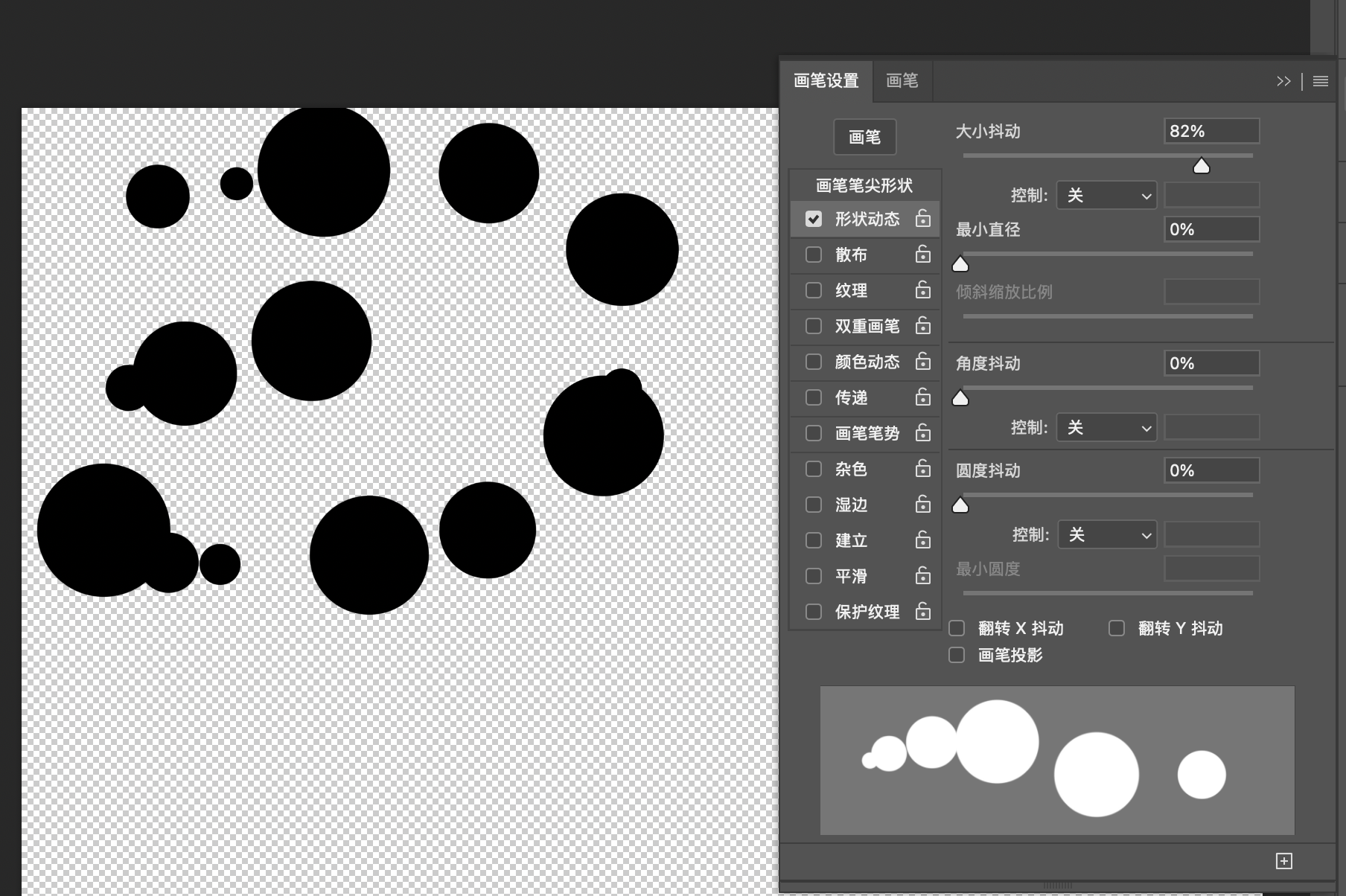

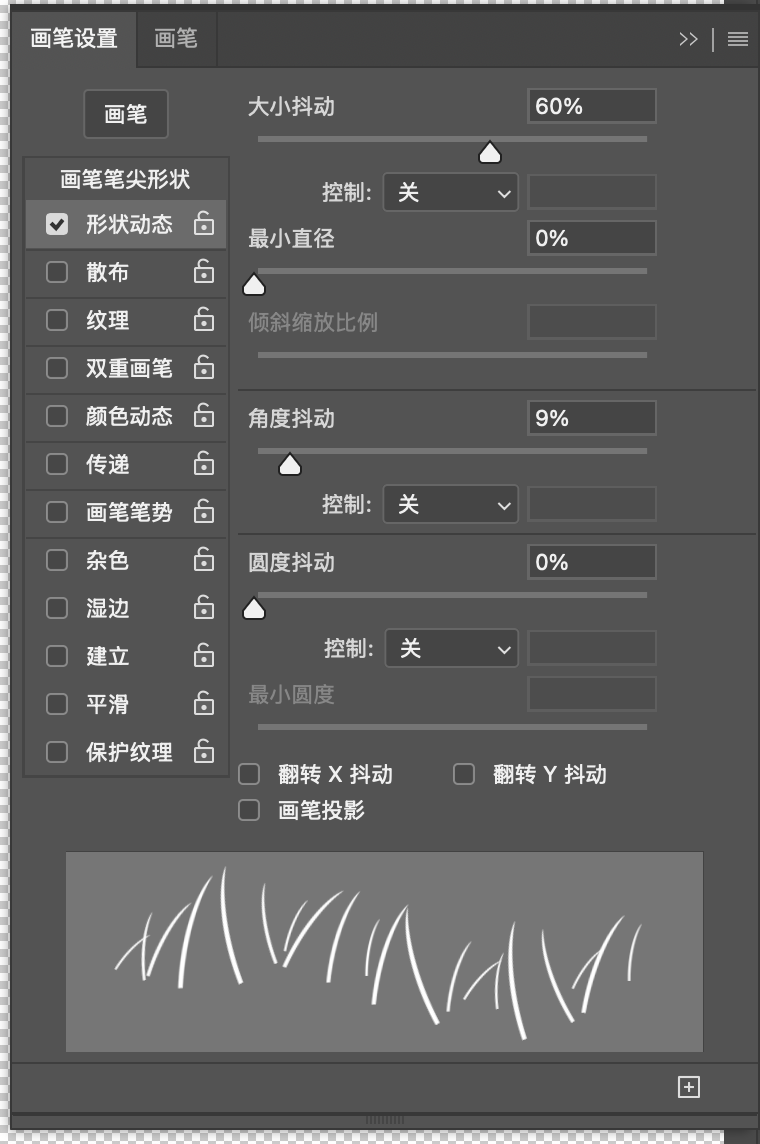

形状动态

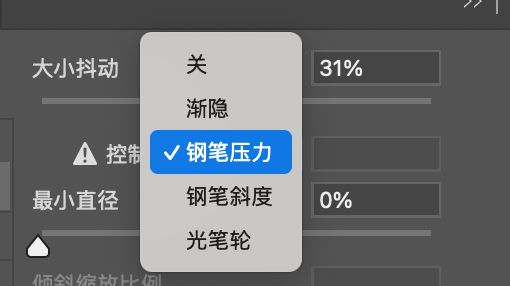

- 大小抖动:

-

画笔笔迹大小的随机变化,值越大抖动越明显

-

一般在画不规则的雪花、灯光、雨点的时候比较好用

-

可以设置【控制】

- 【钢笔压力】:需要搭配数位板才能看出效果,和正常用钢笔书写差不多,笔迹大小随着用笔的压力大小改变

- 【渐隐】:在没有数位板的情况下,画出类似真实笔迹的感觉

- 【控制】选择【关】的情况下,通过进度条来控制大小抖动

-

- 角度抖动:笔头的方向随机变化

- 大小抖动:

-

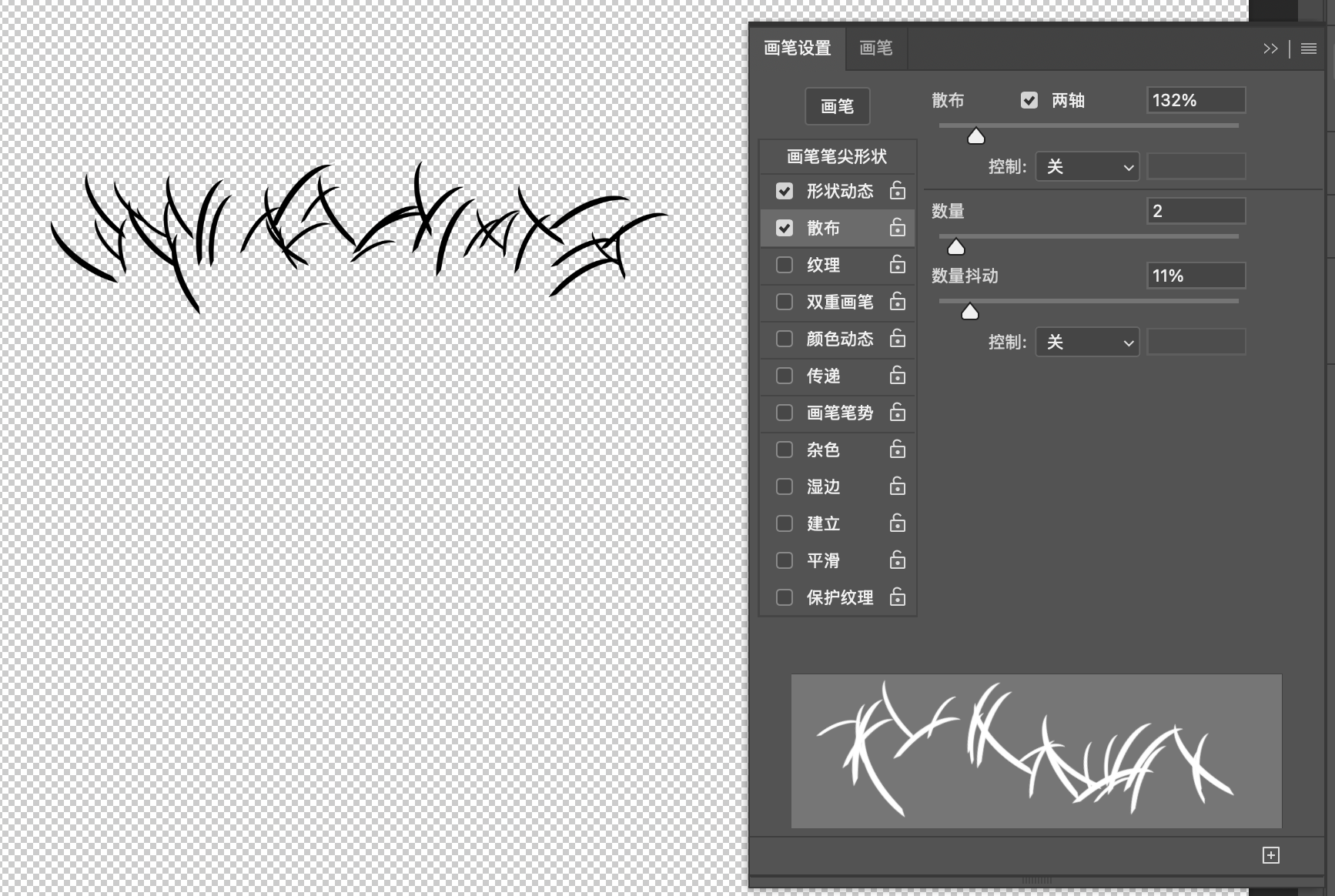

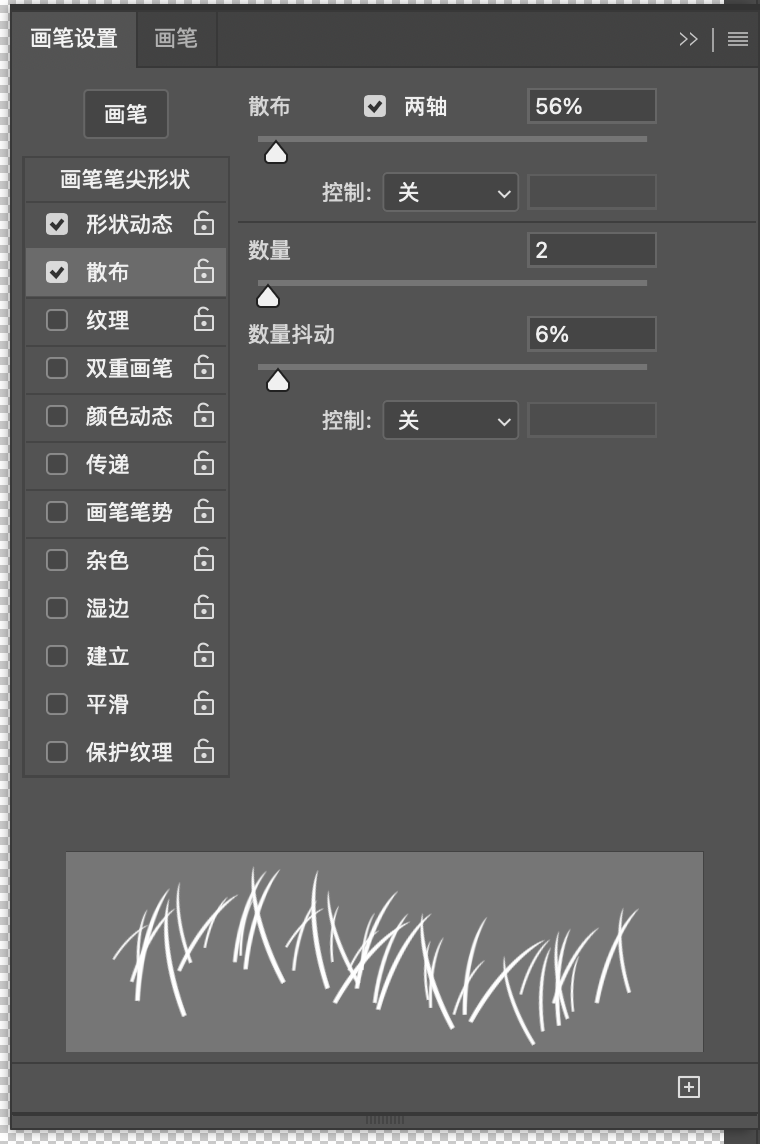

散布

- 笔迹上下散布开

- 【两轴】:笔迹上下左右散布开

- 【数量】:增加散布的数量

- 【数量抖动】:随机增加散布数量

-

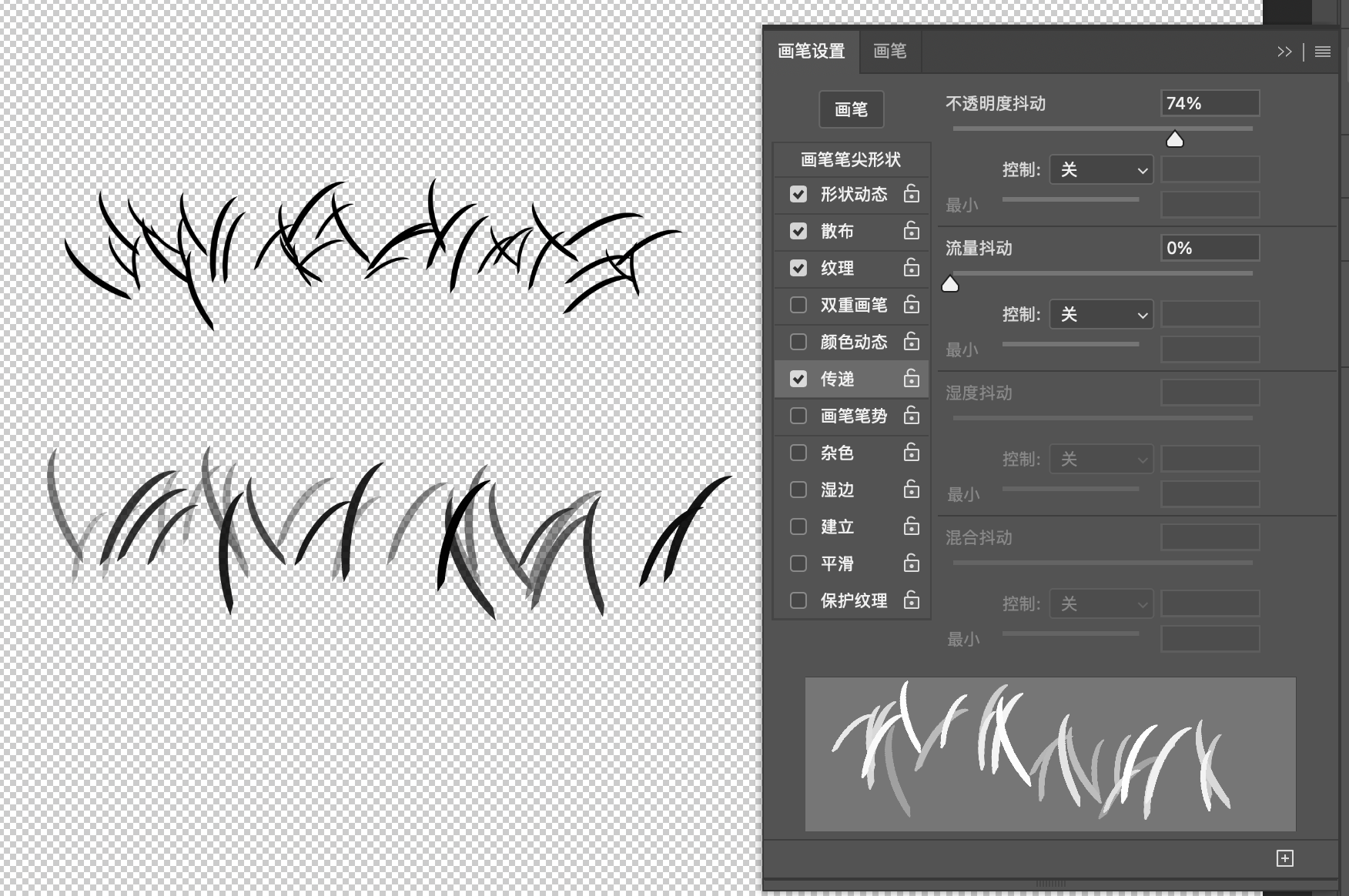

传递

- 【不透明度抖动】:笔迹的不透明度随机变化

5.2.1.7 画笔预设 #

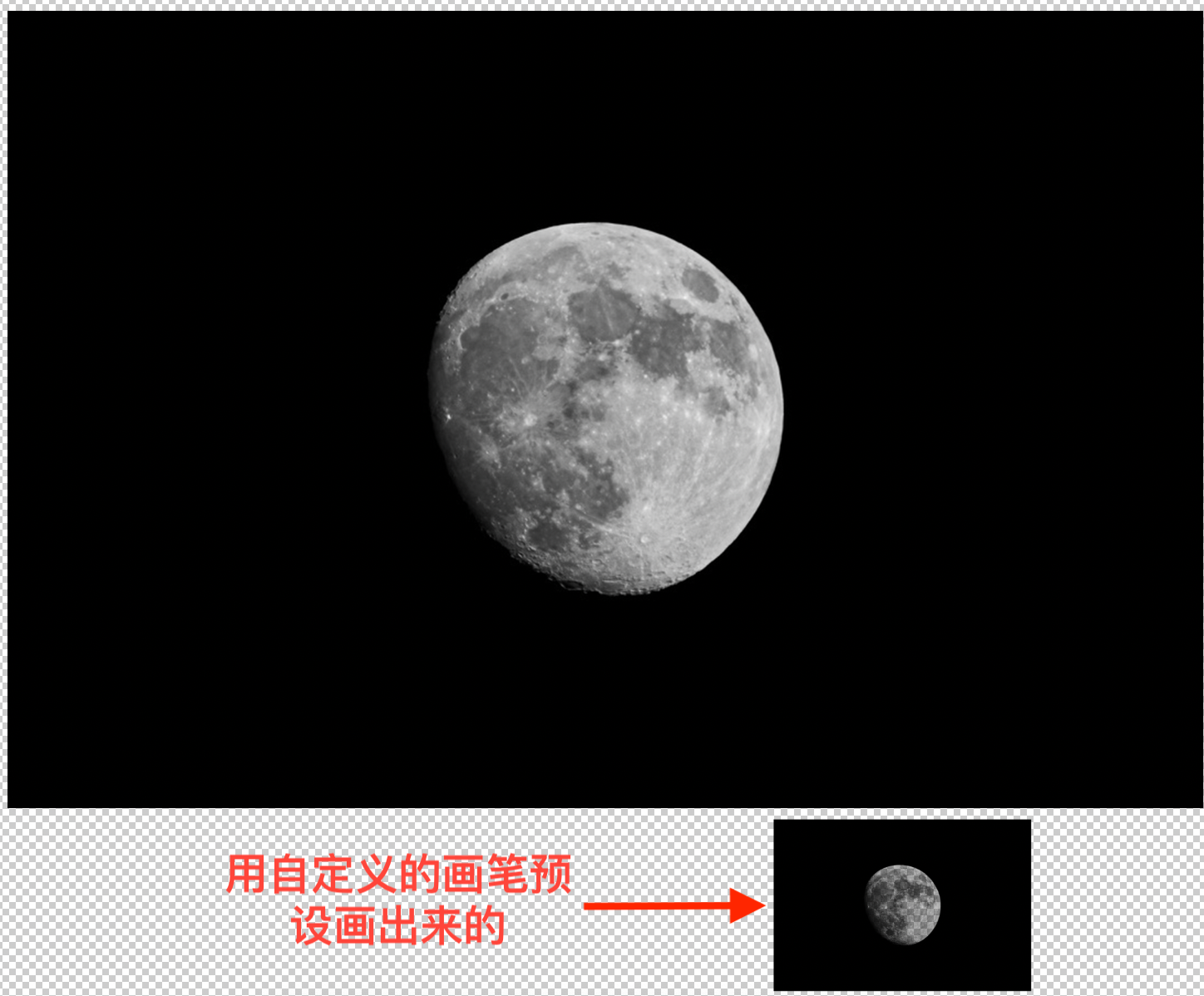

- 自定义画笔预设

- 位置:【编辑】-【定义画笔预设】

- 【定义画笔预设】会将当前页面显示的画面(如果有多个图层,就是多个图层叠加后的效果)定义为一个画笔预设 会将画面中的非白色定义为需要画出来的东西

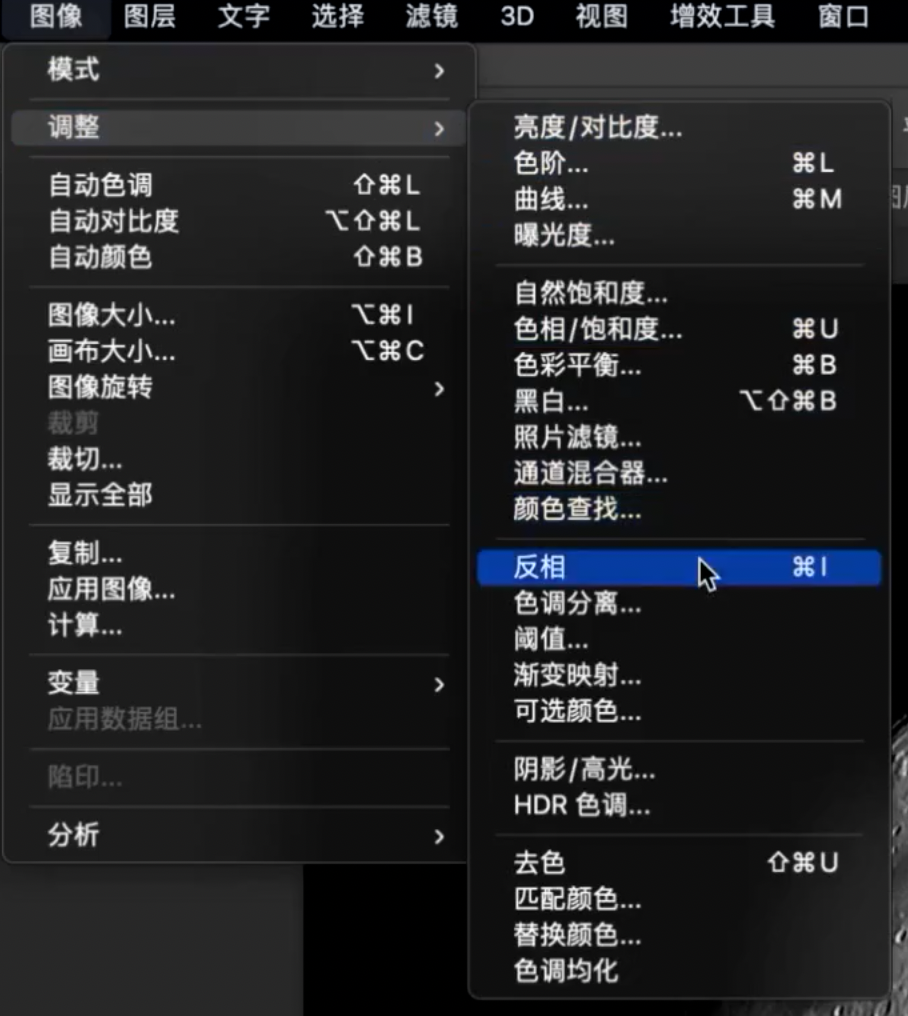

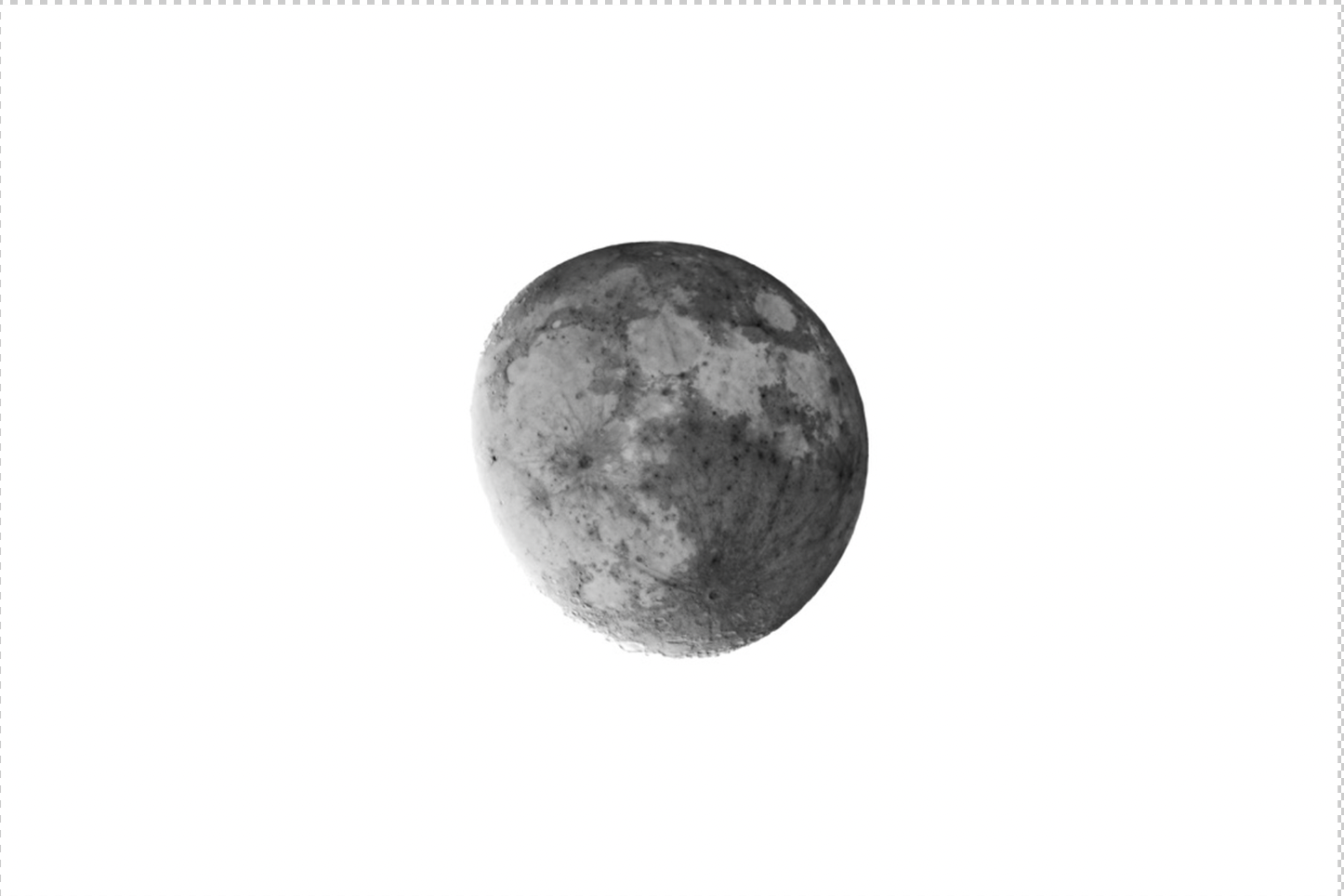

- 示例:将月亮图片定义为画笔预设

-

有如下月亮照片

-

如果直接选择将当前照片定义为画笔预设,定义的画笔预设就和照片一样

-

可以用【反相】解决如上问题

-

【反相】:将画面中的色相和明度全都反过来

-

反相后的效果

-

-

反相之后再选择【定义画笔预设】的画笔笔迹效果

-

5.2.1.8 不透明度和流量 #

- 不透明度和流量的效果一样,但是有本质上的区别

- 类似于图层的【不透明度】和【填充度】,但是区别的重要程度较大

- 二者的区别

- 流量:控制一笔画出来的效果,笔迹之间可以叠加从而增大浓度效果

- 例如:不透明度设为100%,流量设为20%

- 那么一笔画出来的浓度就是流量为100%时 的20%

- 五笔叠加就可以实现流量为100%的效果

- 例如:不透明度设为100%,流量设为20%

- 不透明度:控制画出来的笔迹的最大浓度是多少,叠加不会增加浓度效果

- 例如:不透明度设为20%,流量设为100%

- 那么无论叠加着画几笔,最终呈现的效果还是不透明度为100%时的20%

- 例如:不透明度设为20%,流量设为100%

- 例如:不透明度设为20%,流量设为50%

- 那么一笔画出来的浓度就是不透明度为20%的50%

- 两笔叠加可以达到不透明度为20%的效果,但是再叠加浓度就不会改变了

- 流量:控制一笔画出来的效果,笔迹之间可以叠加从而增大浓度效果

- 一般会影响使用画笔时的手感,老师一般将流量设置为20%-30%,一笔一笔的画

5.2.2 橡皮擦 #

橡皮擦和画笔使用相同的笔尖,原理和用法都是类似的,只不过是一个画一个擦

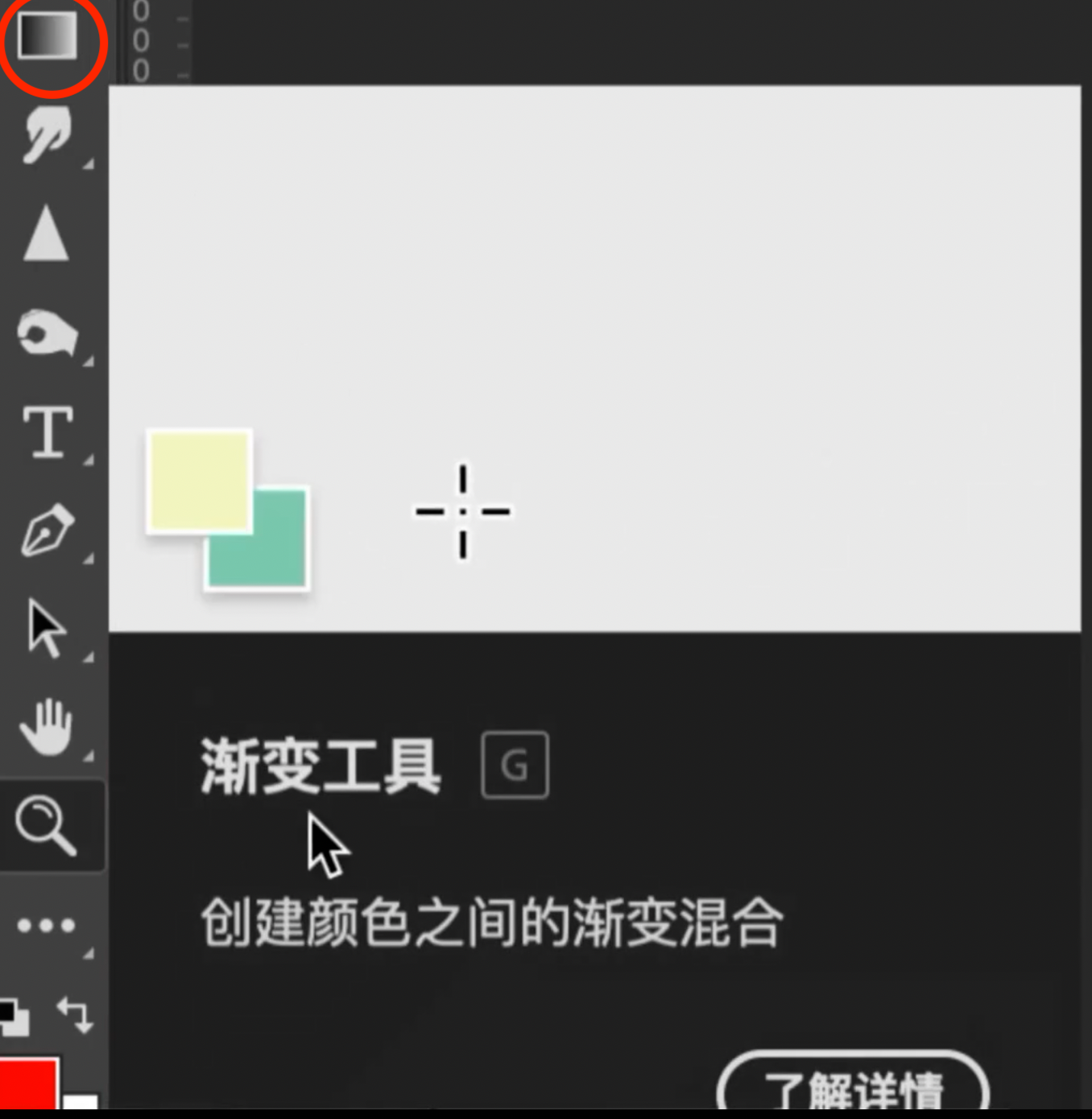

5.3 浙变工具 #

5.3.1 简介 #

5.3.1.1 位置 #

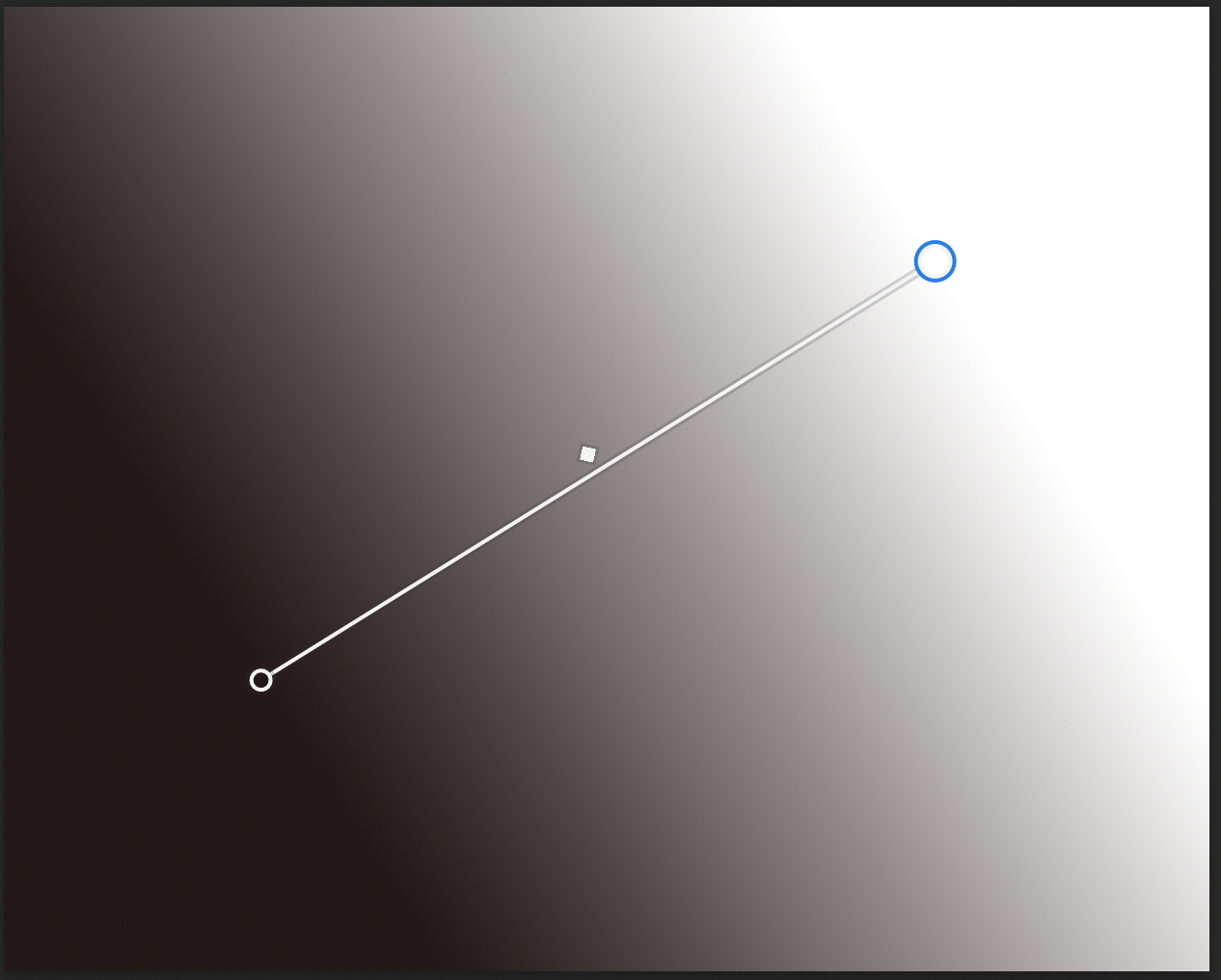

5.3.1.2 使用方法 #

-

按住鼠标左键可以拖拽出一条线,渐变的方向是从第一次点击(起点)到松开左键(终点)是从深到浅

-

起点和终点之间才是渐变的

-

起点左侧是与起点相同的颜色

-

终点右侧是与终点相同的颜色

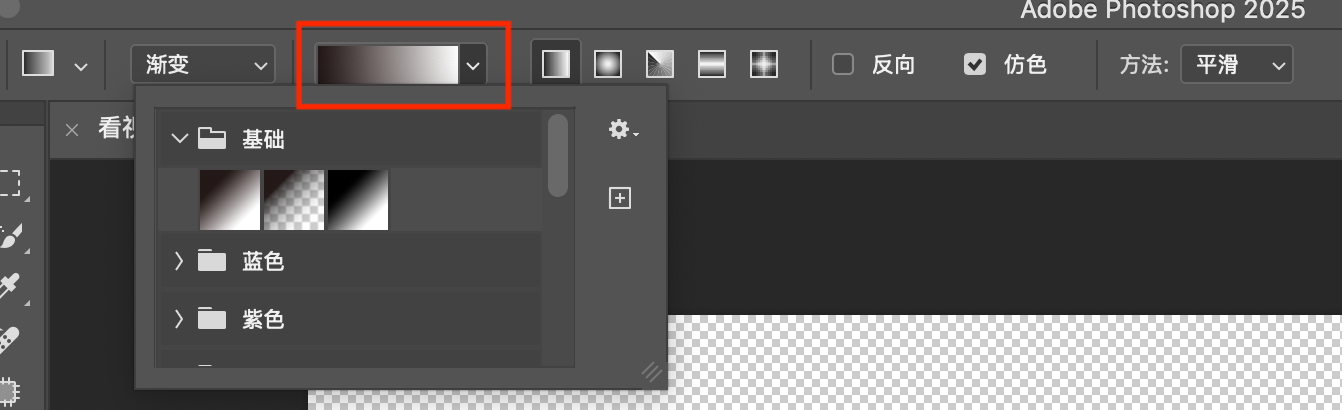

5.3.2 使用渐变预设 #

- 基础色:从左到右分为以下三种

- 前景色到背景色渐变

- 前景色到透明的渐变(很常用)

- 黑到白的渐变

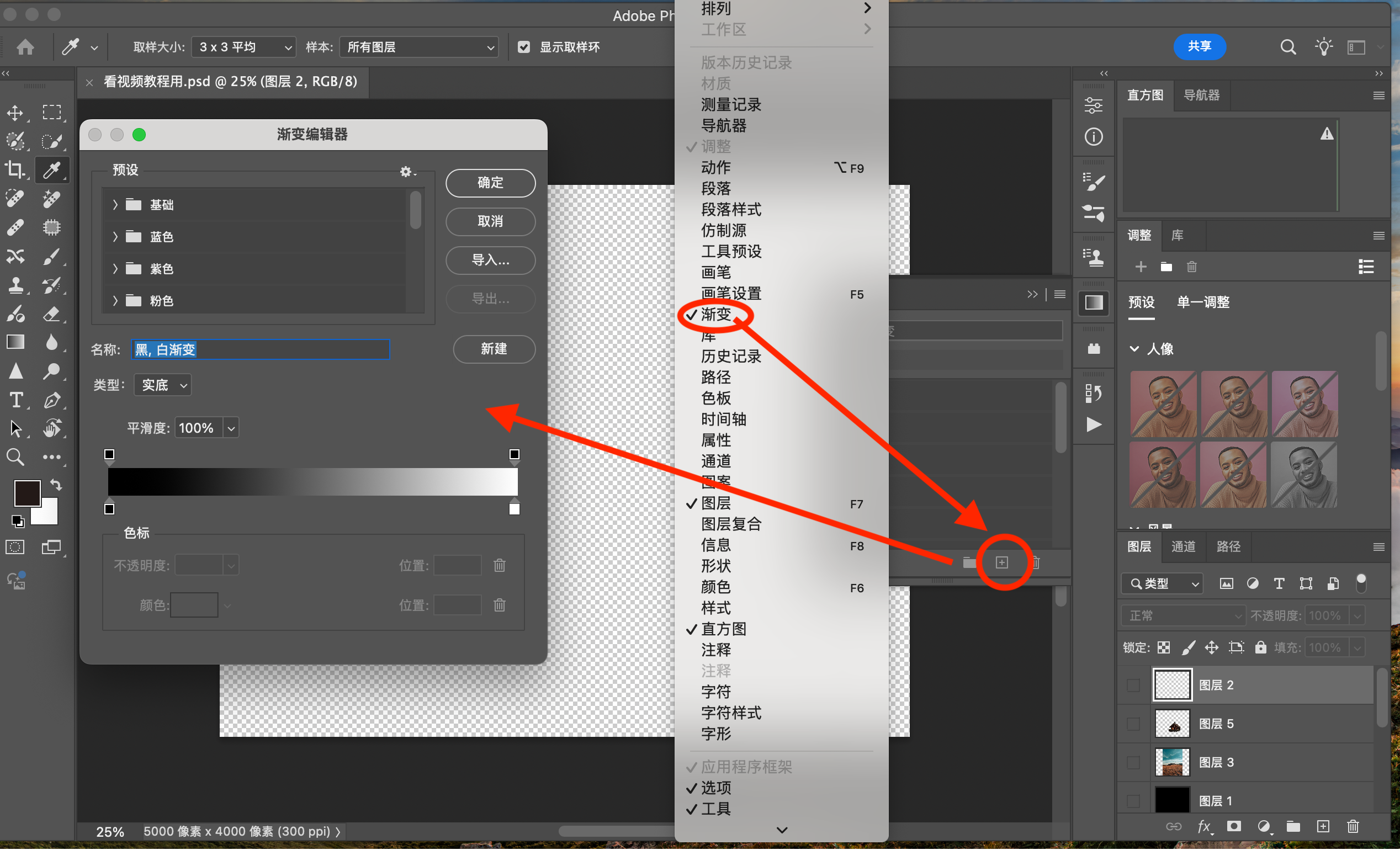

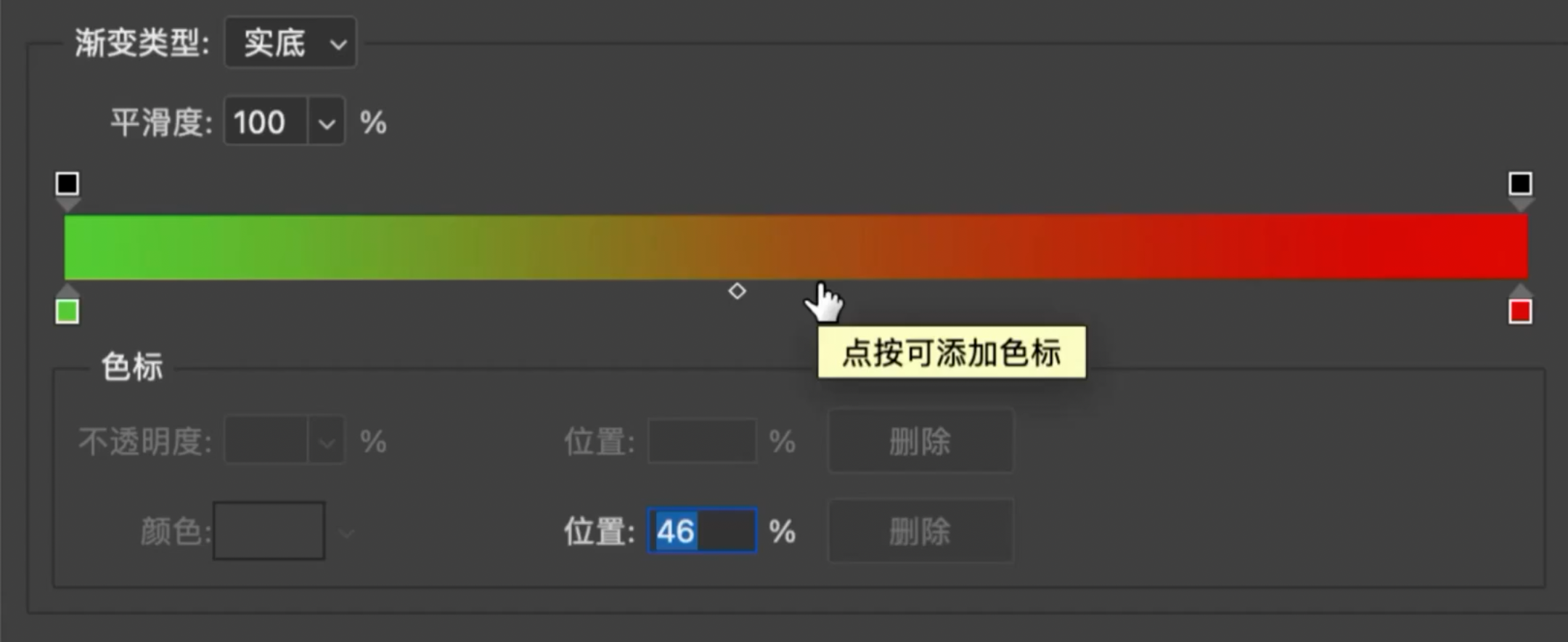

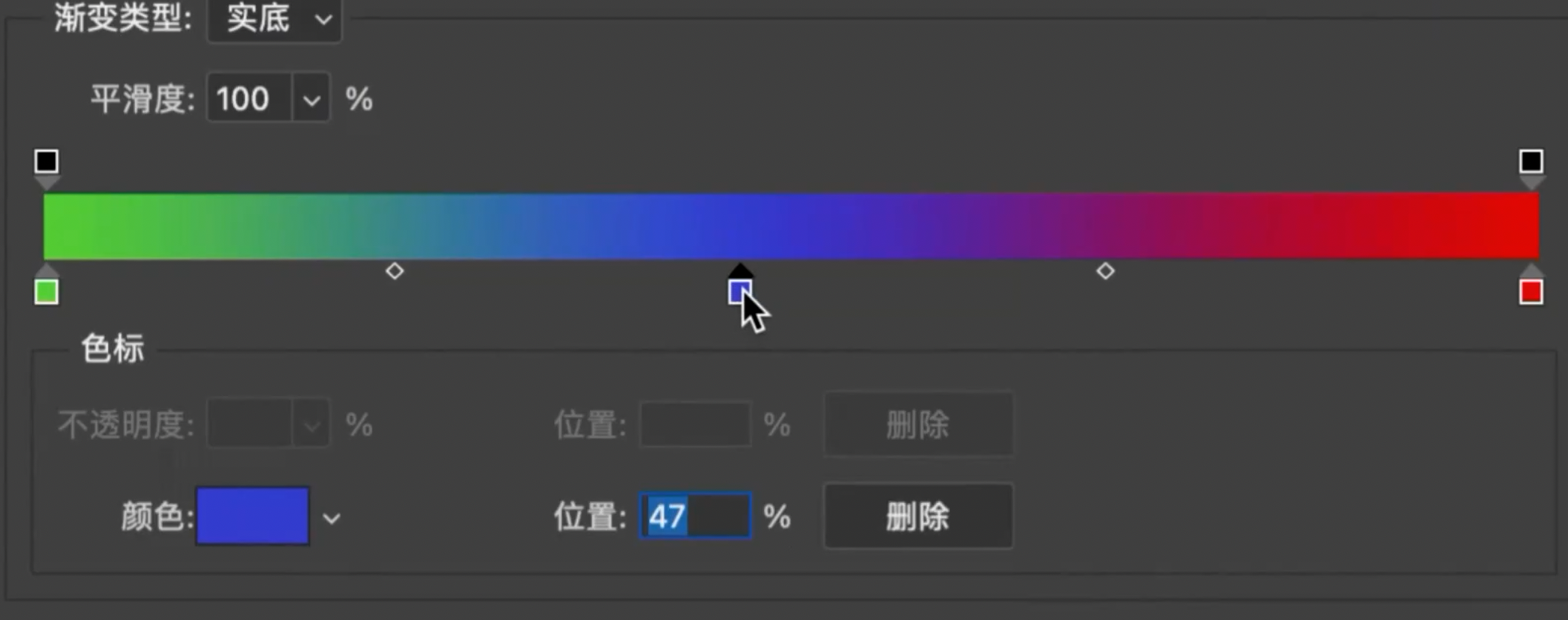

5.3.3 渐变编辑器 #

5.3.3.1 位置 #

5.3.3.2 界面 #

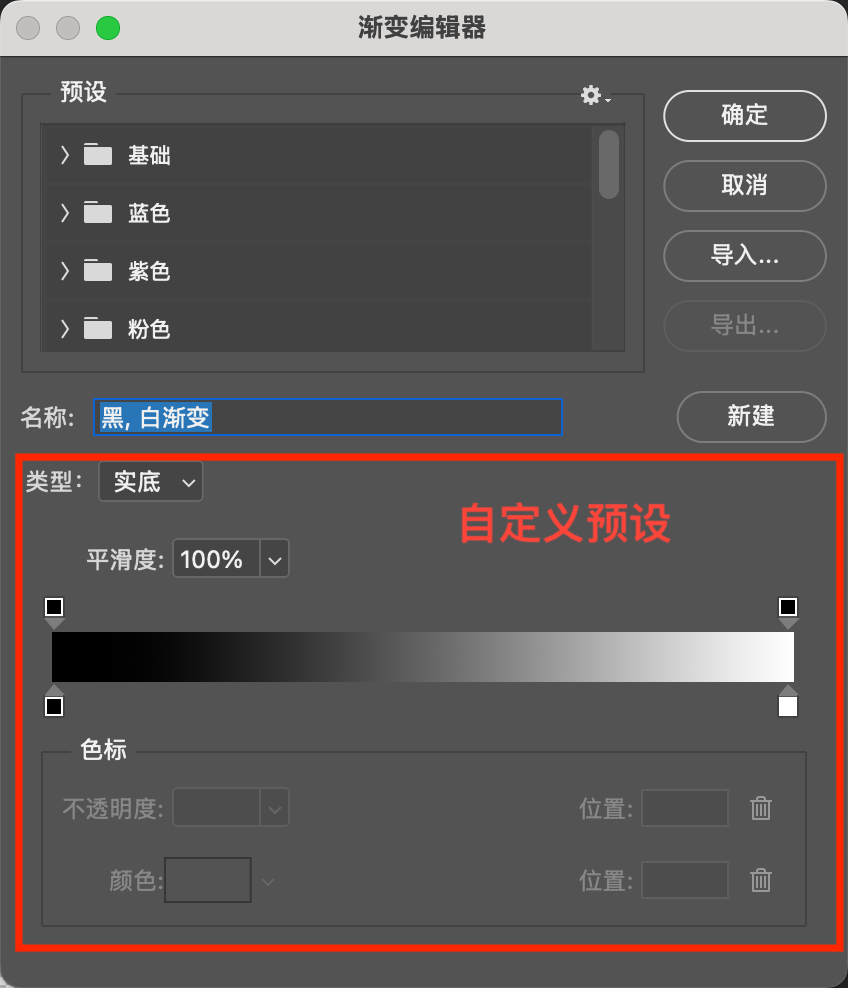

渐变编辑器上部分是预设,下部分是可以自定义的

5.3.3.3 改变渐变颜色 #

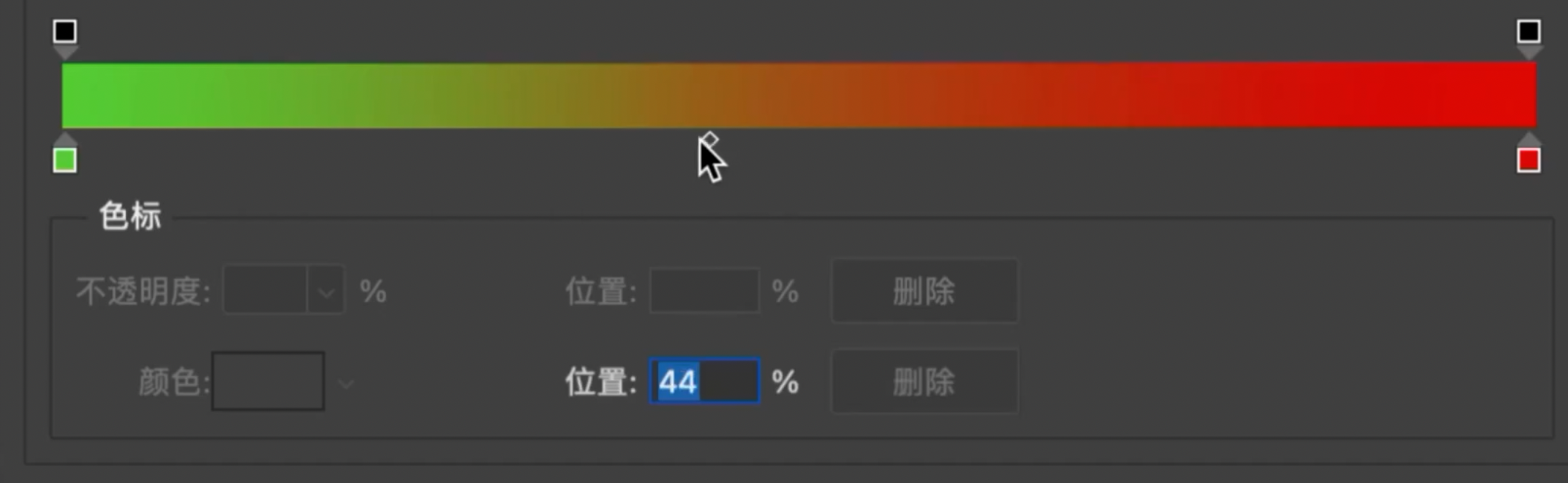

-

可以通过方条下方的两个方块和菱形图标来修改两个渐变颜色和渐变临界位置

-

添加渐变颜色:点击方条下方位置添加色标

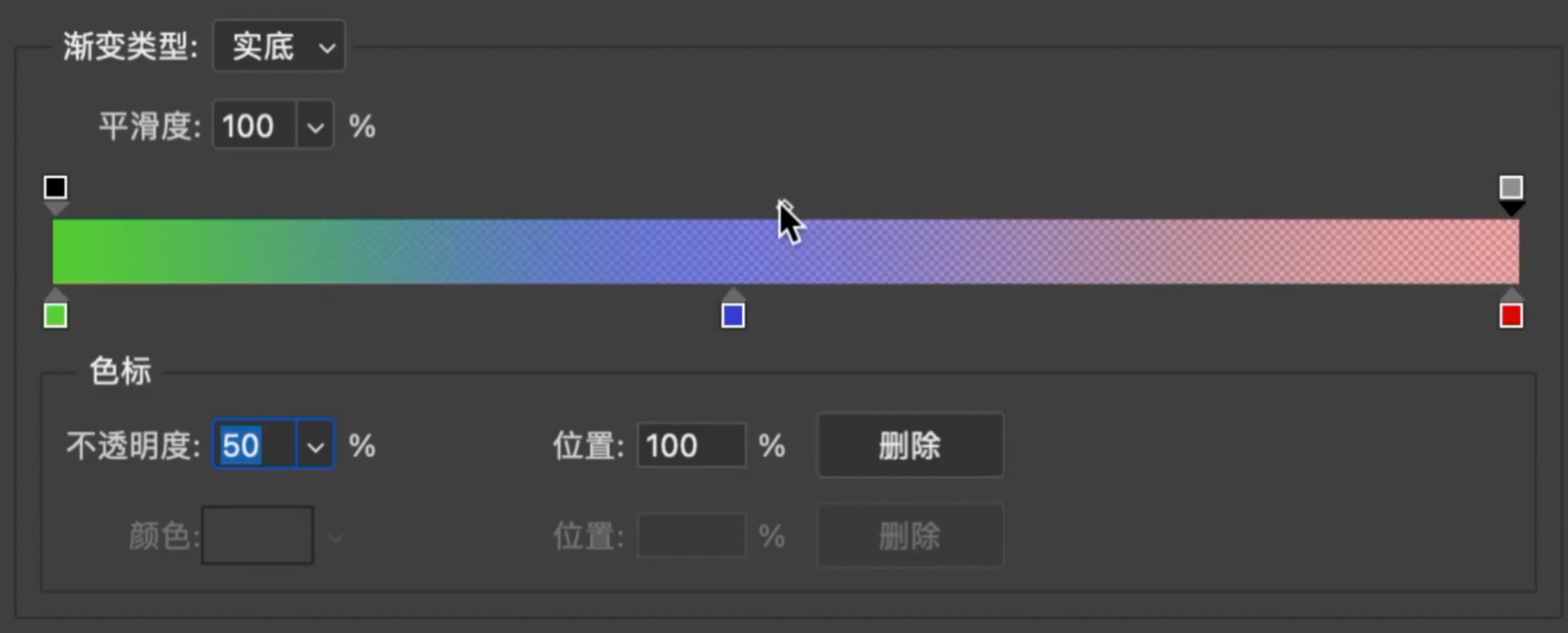

5.3.3.4 改变不透明度 #

可以通过方条上方的两个方块来调整不透明度的渐变

5.3.4 反相 #

将起点和终点的位置颠倒过来,例如原来是从左到右是从绿到透明的渐变,反相之后从左到右是从透明到绿的渐变

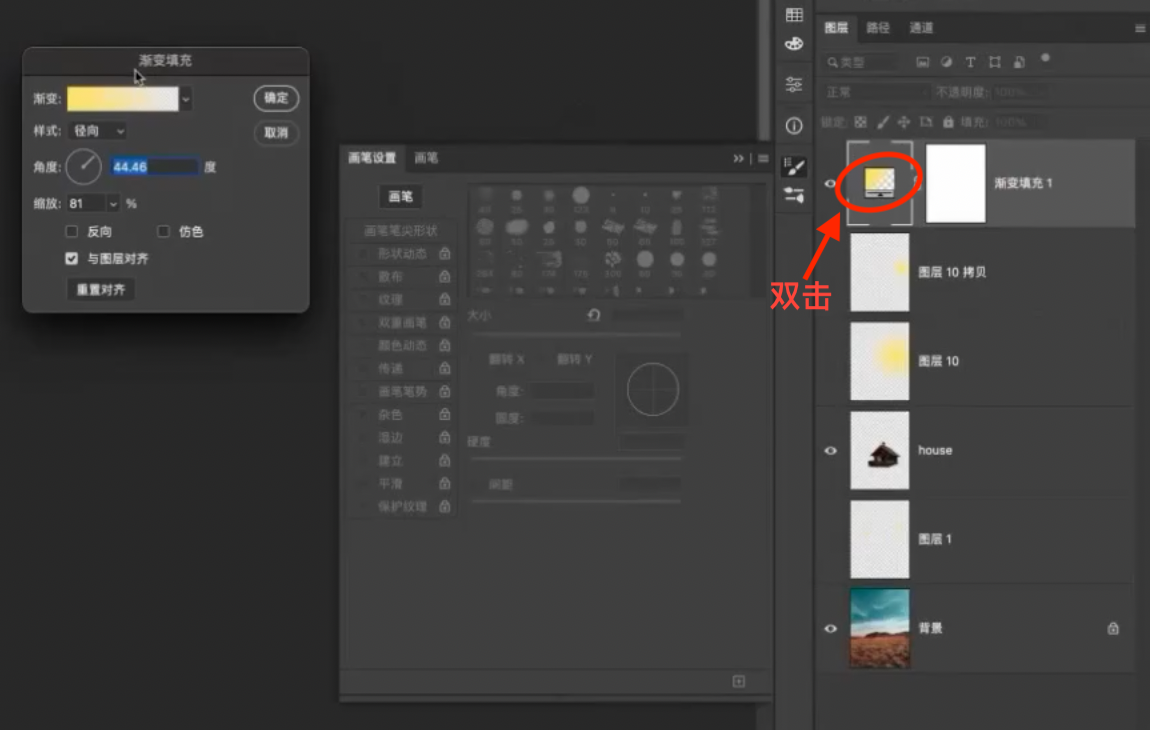

5.4 渐变图层 #

5.4.1 原理和渐变工具差不多 #

5.4.2 区别在于渐变图层可以动态修改渐变样式 #

双击渐变图层可以再次打开渐变调整界面

5.5 填充图层 #

5.5.1 快速填充(填充完不可以更改) #

5.5.1.1 填充前景色:alt(opt) + delete #

5.5.1.2 填充背景色:Ctrl + delete #

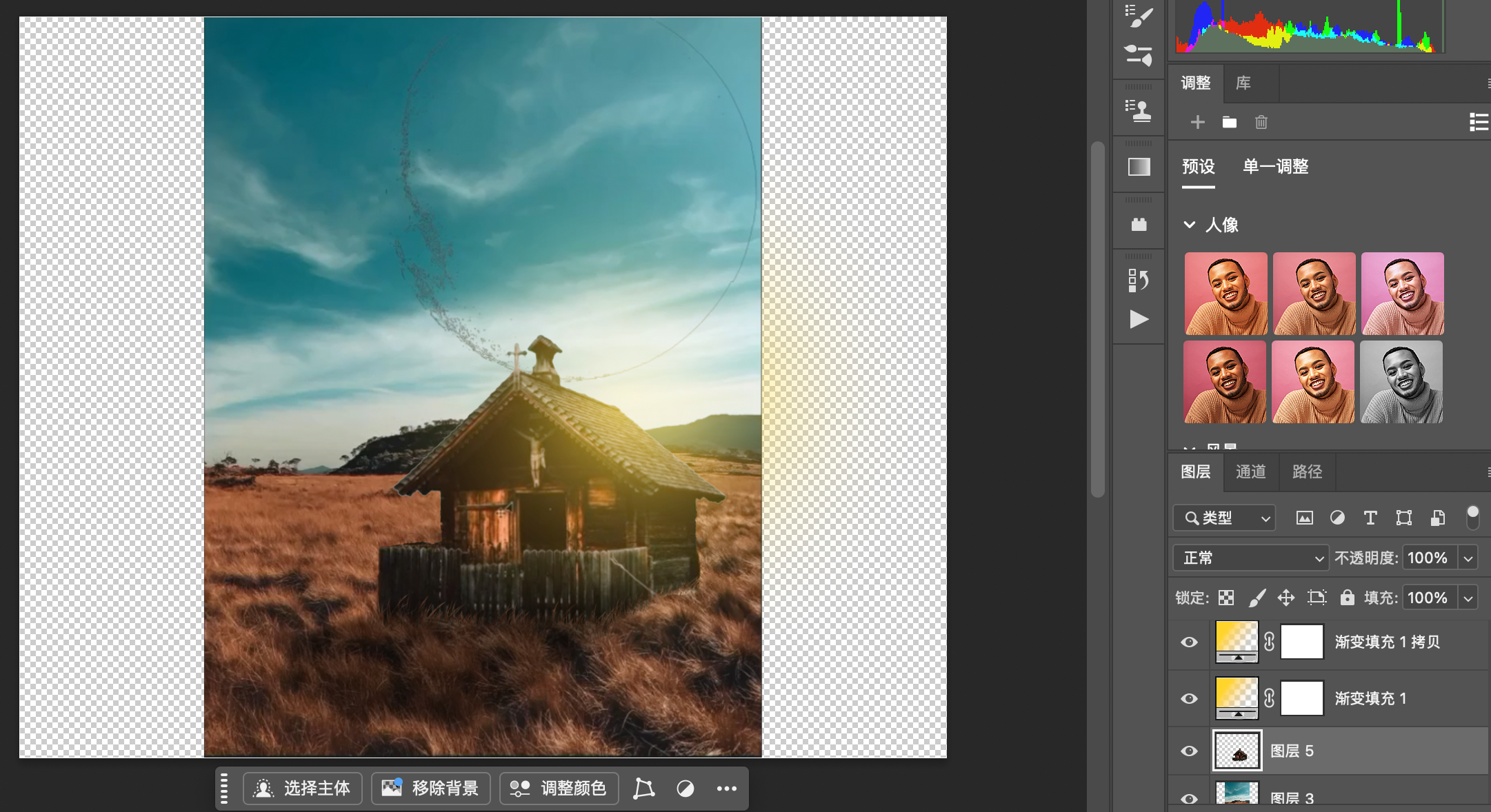

5.6 作业:拼合图像 #

5.6.1 拼合图像的要点 #

5.6.1.1 第一步要判断光源的位置 #

要判断待拼合的素材的受光方向,确保所有的素材受光方向是相同的

5.6.1.2 需要留意素材的轮廓线 #

确保素材之间的交界的地方自然、不突兀

5.6.2 示例:将房子拼合到背景图上 #

5.6.2.1 素材图 #

-

房子

-

背景图

5.6.2.2 判断素材受光情况 #

- 根据房子屋顶的受光面在左侧,说明光源在画面的左边

- 根据背景图中草地的受光情况,判断光源在画面的右边

- 因此需要将两张素材的受光情况调整一致,将房子水平翻转

5.6.2.3 将房子调整到画面中的合适位置 #

5.6.2.4 观察两张素材交界的地方 #

房子和草地的交界部分很突兀,需要处理

5.6.2.5 利用画笔工具,制作出草的画笔预设 #

-

制作出一根草的画笔预设

-

调整画笔笔迹的笔头方向和宽度,让笔迹呈现椭圆形

-

用椭圆形笔迹画出黑色的草(黑色部分才会被定义为画笔预设)

-

定义画笔预设

-

-

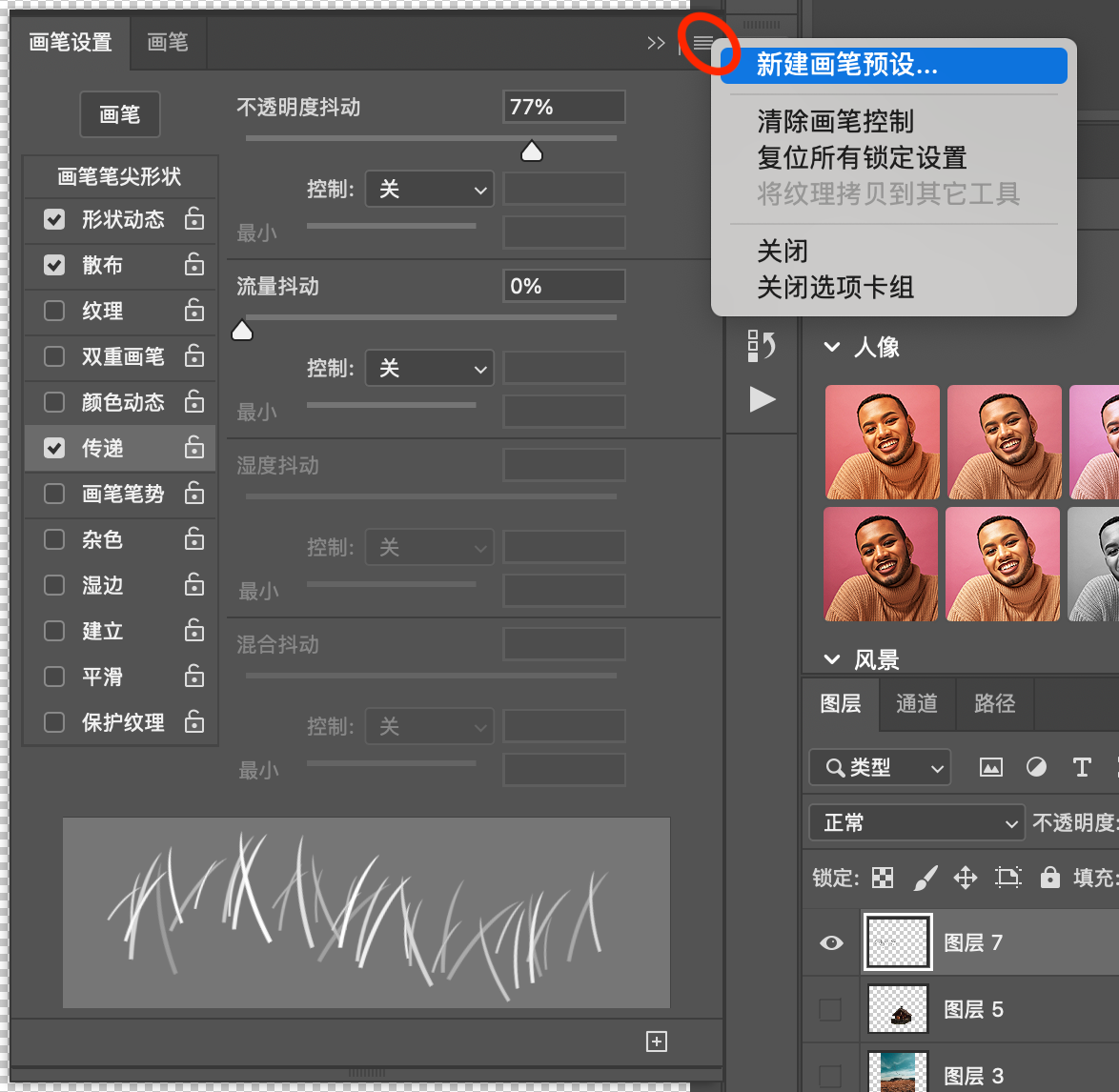

制作出草丛的画笔预设(画出来的笔迹想草丛,需要在【画笔设置】界面调整画笔参数)

-

加大笔迹间隔

-

设置【大小抖动】和【角度抖动】

-

设置【散布】:让笔迹沿两轴散布、调整【数量】和【数量抖动】

-

设置【传递】:让笔迹的不透明度随机

-

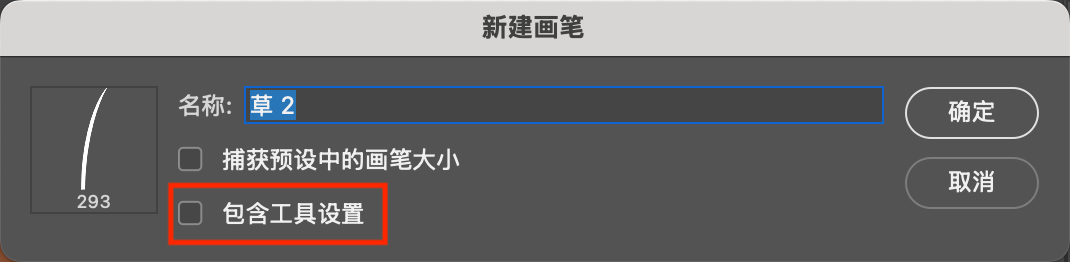

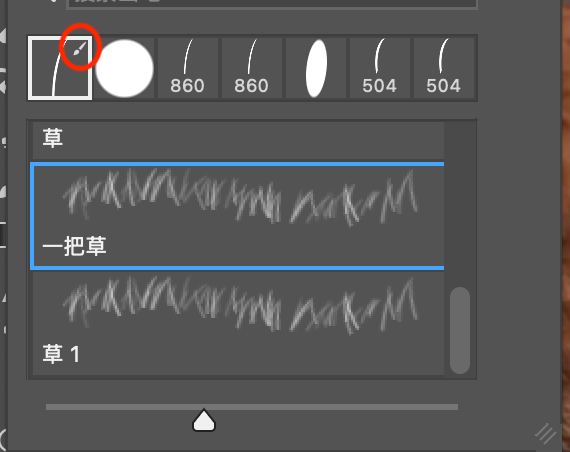

将上述设置定义为画笔预设

-

-

⚠️ 新建画笔预设的时候,需要取消勾选【包含工具设置】,否则新建的预设只能在画笔模式下使用

-

如果勾选了【包含工具设置】那么在画笔预设的图标上会有画笔的图标

5.6.2.6 尝试吸取交界部分的草地颜色,直接画 #

-

直接画的效果不好,草地上明暗变化、颜色变化很丰富,即使多吸几次不同明暗的部分也很难达到真实效果

-

这个时候就需要用【橡皮擦】在房子的边缘擦

5.6.2.7 将橡皮擦的笔头换为之前定义的画笔预设,在房子的边缘擦出想要的效果 #

在擦的时候,还需要注意不断调整画笔大小

5.6.2.8 最后成果 #

-

最后的成品中,房子已经比较好的融入到画面当中了

-

房子图层

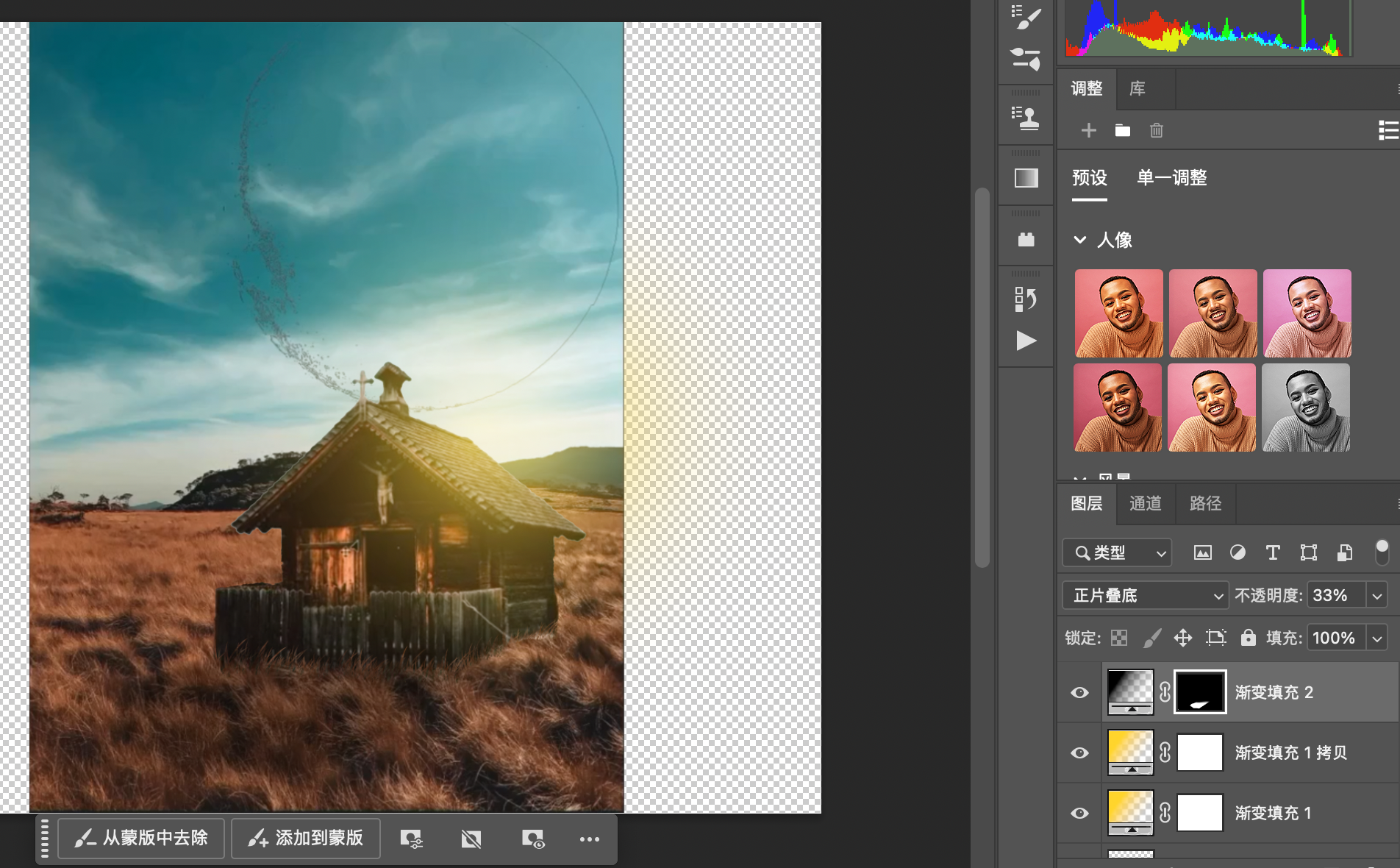

5.6.3 给上述拼合成果添加光影效果 #

5.6.3.1 添加光源 #

- 选择【渐变工具】-【基础】里的从前景色到透明的渐变

- 选择径向渐变

- 选择合适的前景色

- 在画面中合适的位置添加径向渐变

- 降低调整不透明度到合适位置

- 多复制几个渐变图层,调整渐变图层的位置、大小和不透明度,让光源显得更逼真一点

5.6.3.2 添加影子 #

- 选择从黑色到透明的渐变

- 选择线性渐变

- 在画面中合适的位置添加渐变

- 用画笔工具擦出房子的影子(擦除影子之外的部分)

- 调整影子渐变图层的不透明度

- 影子图层的混合模式选择【正片叠底】,让效果更逼真

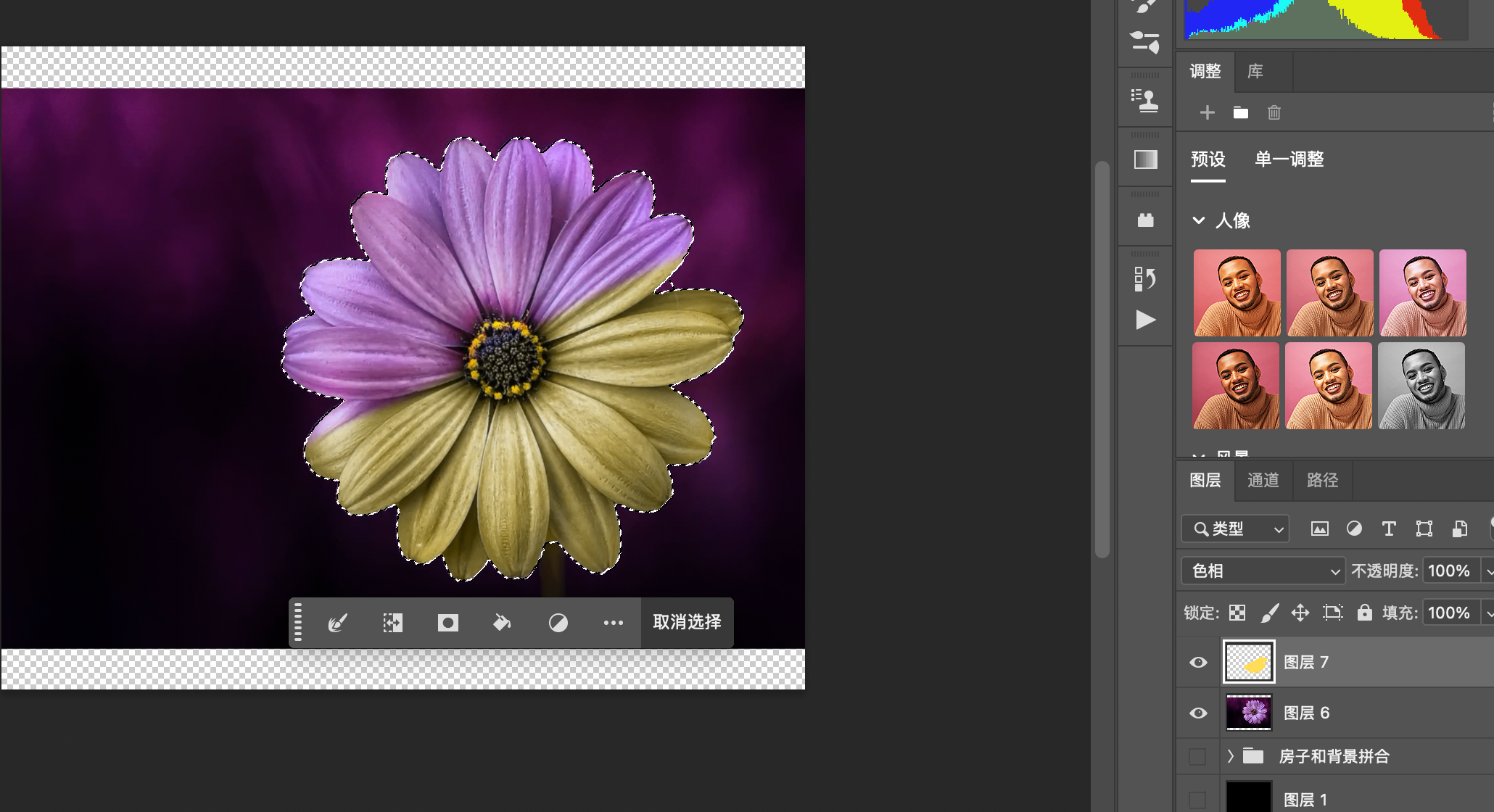

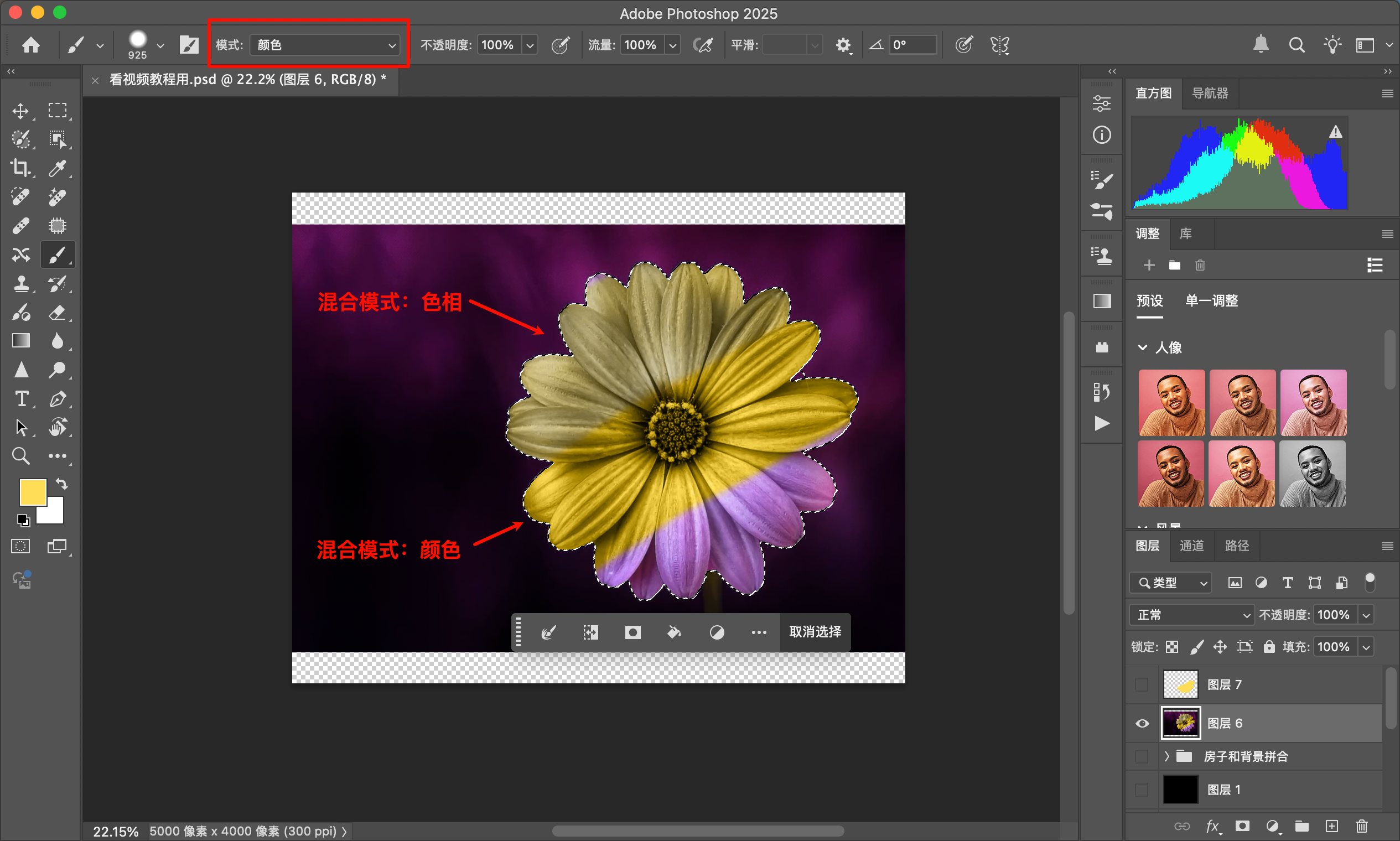

5.7 技巧:给花朵改变颜色 #

5.7.1 工具 #

用【混合模式】,可以用画笔的混合模式,也可以用图层的混合模式

5.7.2 具体步骤 #

5.7.2.1 用图层的混合模式 #

- 在需要改变颜色的花朵图层上方新建一个图层

- 将新建图层的混合模式改为【色相】或者【颜色】

- 色相:只改变花朵的颜色

- 颜色:改变花朵的颜色和饱和度

- 用选择工具选中花朵

- 选择画笔工具,前景色选择想要的颜色

- 在新建的图层上给花朵涂色

5.7.2.2 用画笔的混合模式 #

- 在花朵图层用【选择工具】选中花朵

- 选择【画笔工具】,前景色选择想要的颜色

- 将画笔的混合模式改为【色相】或者【颜色】

- 在选中的花朵上涂色

6 第五课:选择工具组 #

6.1 选区是什么 #

6.1.1 【蚂蚁线】内的区域就是被选取的区域 #

【蚂蚁线】是选取边缘的线,看起来是动的虚线

6.1.2 但是不透明度低于50% 的像素,【蚂蚁线】不显示 #

会在选区羽化的地方出现这种情况,因为羽化会让边缘变得不透明度低于50%,所以【蚂蚁线】不会显示,但是选区依然存在

6.1.3 目的 #

- 选择想要操作的区域

- 有选区存在,所有操作只会作用在选取区域内的像素

6.2 通用操作 #

6.2.1 快捷键 #

‼️标记的需要记住

6.2.1.1 全选‼️ #

- Ctrl(Cmd) + A

- 全选图层:Ctrl(Cmd)+ alt + A

6.2.1.2 取消选区‼️ #

- Ctrl(Cmd) + D

6.2.1.3 反选‼️ #

- Ctrl(Cmd)+ Shift + I

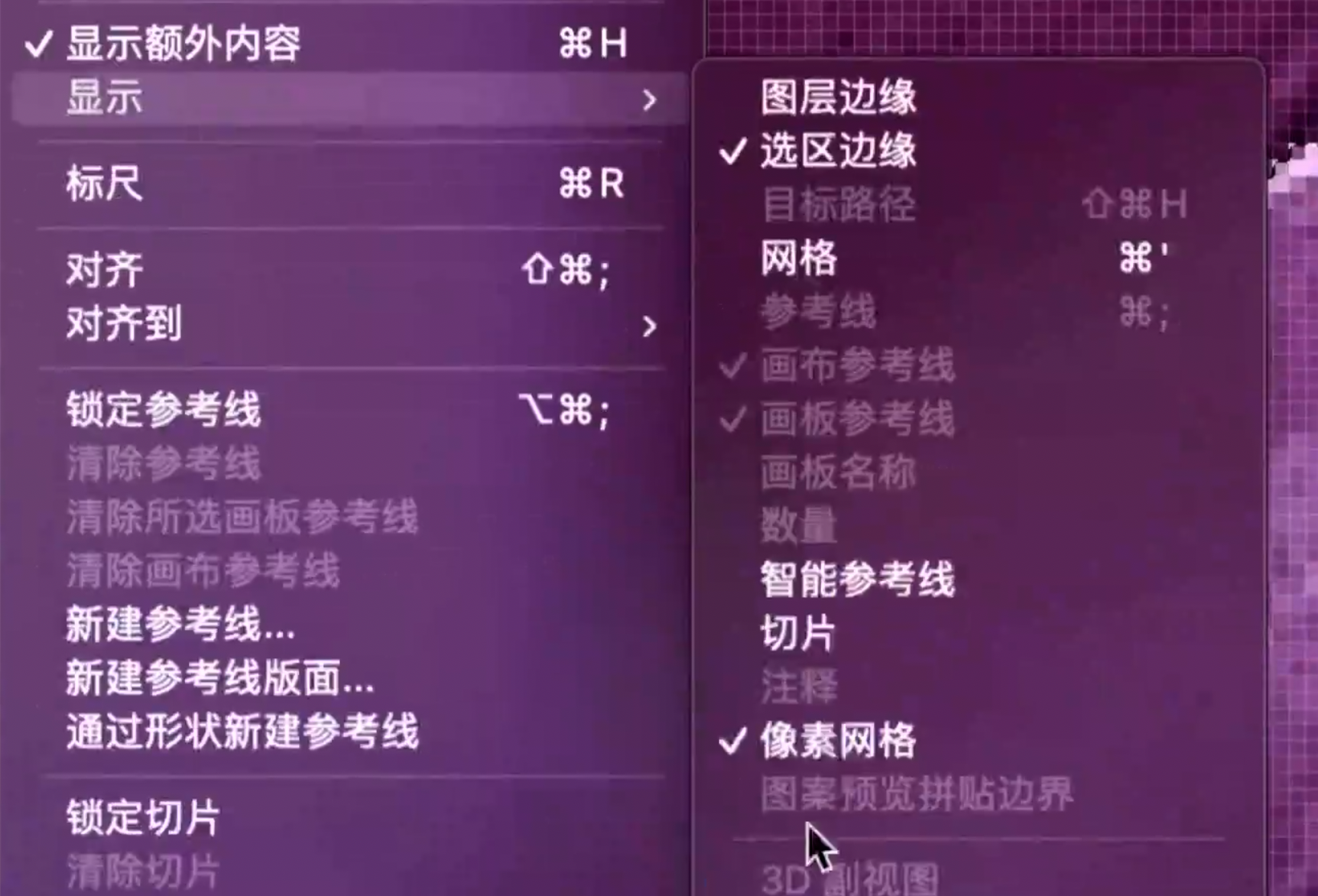

6.2.1.4 隐藏选区‼️ #

-

Ctrl(Cmd) + H

-

位置 【显示额外内容】中的额外内容在下面【显示】中可选

-

隐藏选区之后,选区依然存在,只是看不见了

6.2.1.5 重新选择 #

- Ctrl(Cmd) + Shift + D

- 用于恢复上一次的选区

6.2.2 其它 #

6.2.2.1 从图层建立选区 #

- 简介

- 选择图层中的非透明区域(所有像素)作为选区

- 方法

- 方法1:Ctrl(Cmd) + 点击图层缩略图

- 方法2:在图层缩略图上右键点击,选择【选择像素】

6.3 选区的羽化 #

6.3.1 羽化就是做透明度的渐变效果 #

6.3.2 几何选择工具的羽化 #

6.3.3 蚂蚁线的显示 #

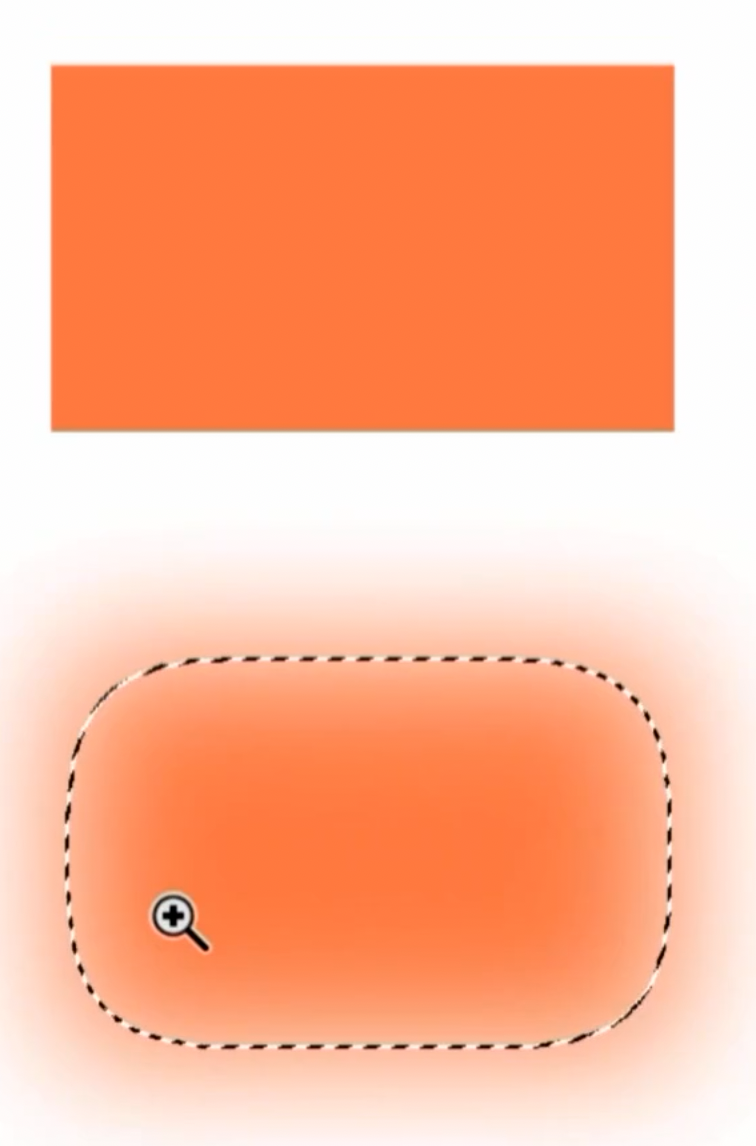

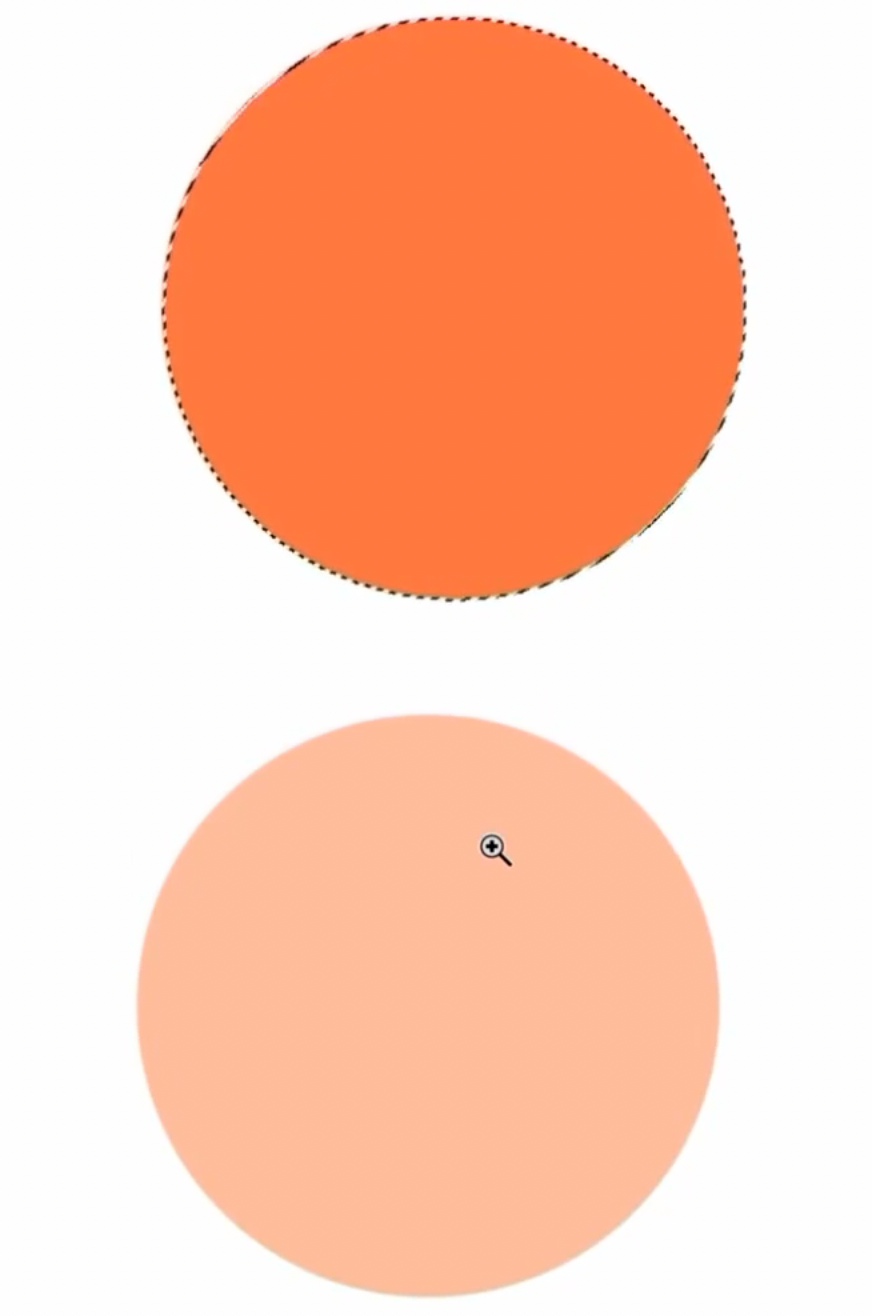

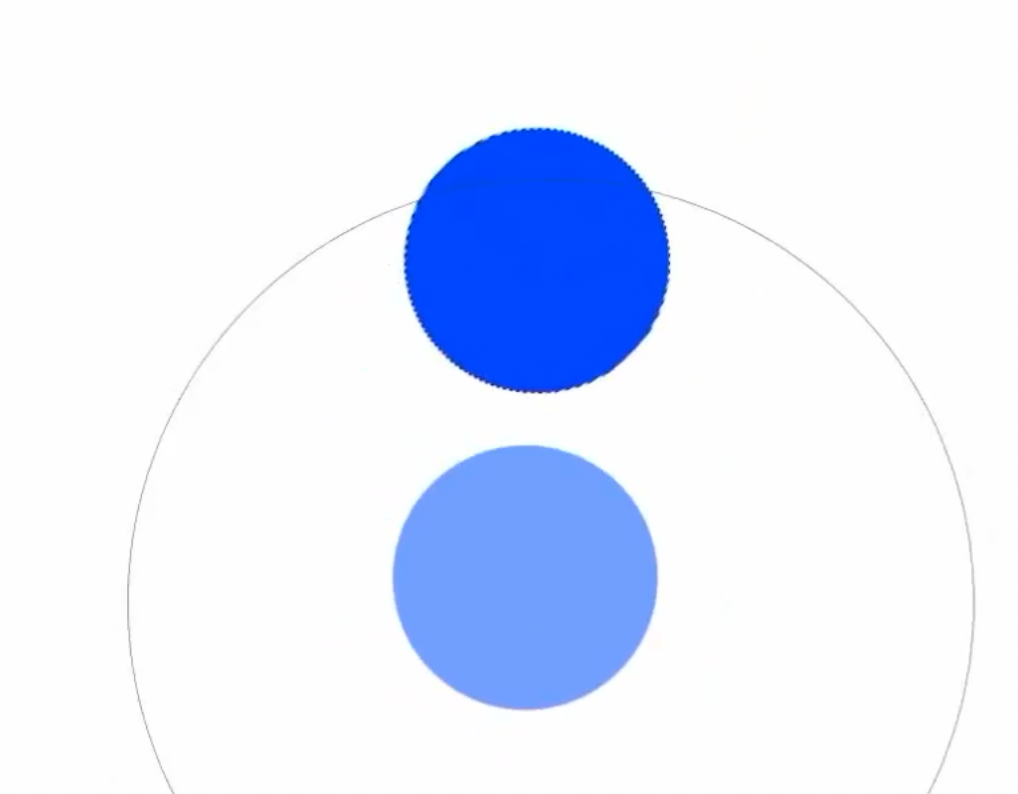

6.3.3.1 有两个圆,分别是用不透明度100%和49%来画的 #

6.3.3.2 用选区工具同时选中两个圆 #

效果如上图所示,上面的圆不透明度大于49%,所以【蚂蚁线】显示出来了,下面的圆不透明度小于49%,所以【蚂蚁线】没有显示出来

6.3.3.3 在保持选区的情况下,新建一个图层,将选区涂成别的颜色 #

可以发现,两个圆都显现出来了,而且一个圆的透明度是100%,一个圆的透明度是49%,和一开始的效果是一样的

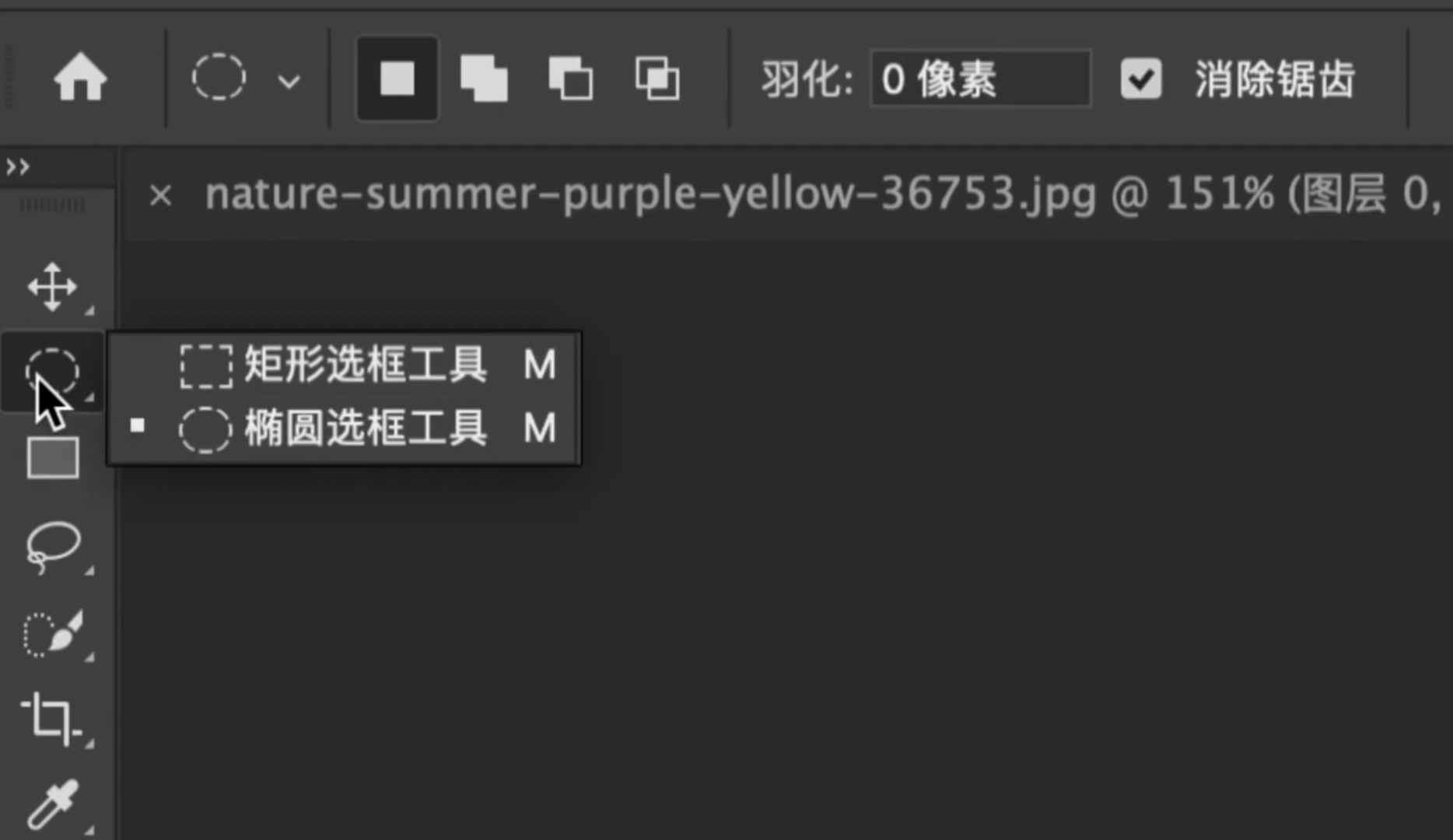

6.4 几何选择(不常用) #

6.4.1 简介 #

6.4.1.1 只能选择大概的区域 #

6.4.1.2 位置 #

6.4.1.3 用法 #

- 鼠标左键点击并拖动可以画出选区

- 按住Shift键可以画出正圆

- 在保持鼠标左键按下的情况下,按住空格键可以移动选区

- 按住Alt键可以从中心点开始画选区

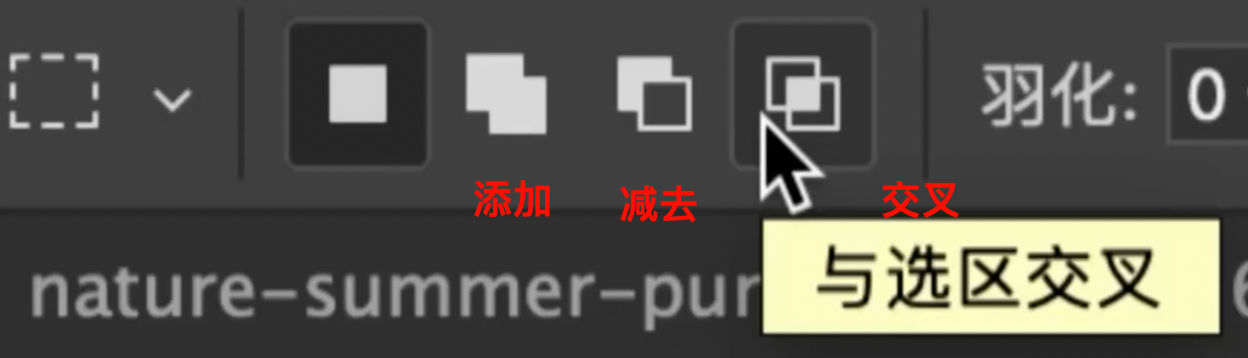

6.4.2 选区的加、减、交集 #

6.4.2.1 按钮位置 #

6.4.2.2 快捷键 #

- 加选区:按住Shift键

- 减选区:按住Alt(opt)键

- 交集选区:按住Shift + Alt(opt)键

6.5 自动选择(常用) #

6.5.1 快速选择工具(最常用) #

6.5.1.1 原理 #

- PS会自动识别图像中的边缘,从而选择出想要的区域

- 轮廓线越清晰,选择效果越好

6.5.1.2 弊端 #

- 轮廓线不清晰的地方,选择效果不好

6.5.1.3 用法 #

- 有类似画笔的工具,画在哪里PS就会选择附近的有明显边缘的地方

- 笔头大小可以调整

6.5.1.4 添加和减去选区 #

- 默认是添加选区

- 按住Alt(opt)键可以减去选区

6.5.1.5 在保留选区的情况下,调整选区 #

- 如果选区不够准确,可以在保留选区的情况下,用别的选择工具,例如套索工具、几何选择工具等来调整选区

- 但是不能直接也这些工具,否则会取消自动选择工具的选区

- 添加选区:按住Shift键使用工具

- 减去选区:按住Alt(opt)键使用工具

6.5.1.6 快速选择工具也会选择不透明度低于50%的像素,但是【蚂蚁线】不会显示 #

需要合适的画笔大小,画的过程中可以不断调整画笔大小

6.5.2 魔棒工具 #

6.5.2.1 原理 #

选择颜色相近的区域

6.5.2.2 容差 #

容差值越大,选择的颜色范围越广

6.5.2.3 连续 #

- 只能选择相邻区域的颜色

- 一般不勾去

6.5.3 对象选择工具 #

6.5.3.1 用法 #

- 用鼠标框选想要选择的区域

6.5.4 选择主体 #

自动选择图像中的主体部分

6.6 色彩范围(不常用) #

- 选择图像中某个颜色相同的区域

- 可以通过【本地化颜色簇】和【容差】来调整选则的精度

- 比较适用于画面中颜色比较纯净的画面

- 和【魔棒工具】差不多

6.7 焦点区域(不常用、算法不成熟) #

按画面中的景深范围(清晰度)来选择区域

6.8 无论多么清晰,物体边缘都不是绝对清晰的 #

- 由于相机有景深限制,物体边缘总是会有羽化的部分

- 因此在抠图的时候,需要考虑羽化的部分,如果边缘太锋利,抠出来的物体会很假

6.9 调整选区 #

6.9.1 修改选区 #

6.9.1.1 位置 #

- 顶部菜单【选择】-【修改】

- 里面的选项都是对选区进行修改

6.9.1.2 羽化 #

- 快捷键:Shift + F6 ‼️

6.9.1.3 边界(不常用) #

在选区的外围添加一个边界

6.9.1.4 平滑(不常用) #

打磨掉选区的棱角

6.9.1.5 扩展(不常用) #

选区向外扩展指定的像素值

6.9.1.6 收缩(不常用) #

选区向内收缩指定的像素值

6.9.2 变换选区 #

6.9.2.1 原理 #

像【自由变换】那样变换选区

6.9.2.2 用法 #

- 对主体的局部进行调整

- 比如拉高山体 选择山体想要调整的部分,然后使用【变换选区】对选区进行调整

- 风光允许微调画面,使得成像接近真实的观感,但是不允许大幅度的变形

6.10 存储选区 #

可以在使用选区工具之后,鼠标右键点击选区,选择【存储选区】

6.11 选择并遮住 🌟 #

6.11.1 用途示例(换天换地) #

6.11.1.1 天空没有云彩等比较有美感的元素,显得很单调 #

6.11.1.2 存在的问题 #

-

用【选择天空】换天之后画面边缘会有灰边,显得很假

-

用【选择天空】无法选择水面的倒影

-

而且水面的倒影有时候比较难选中天空

6.11.1.3 【选择并遮住】可以解决上述问题 #

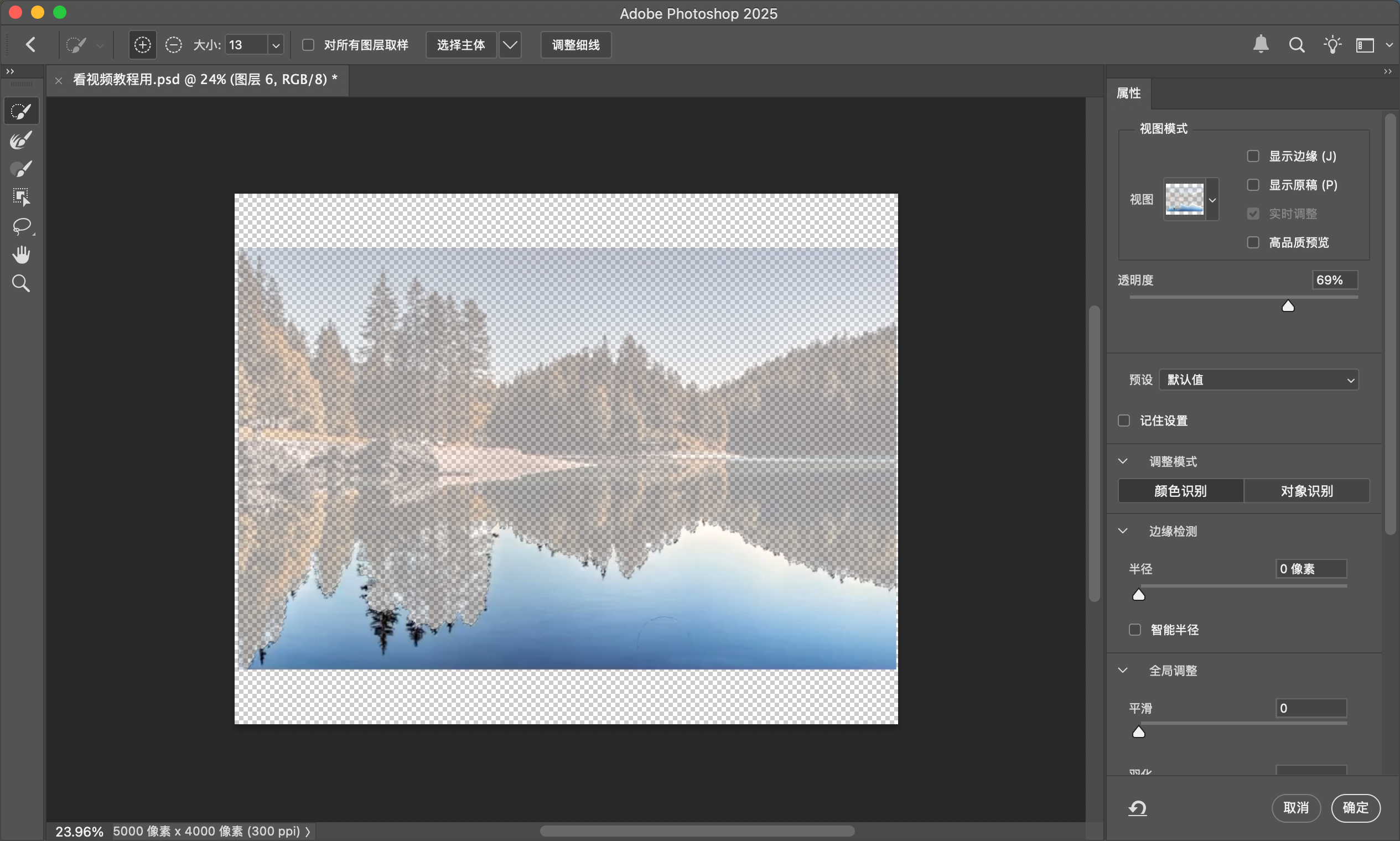

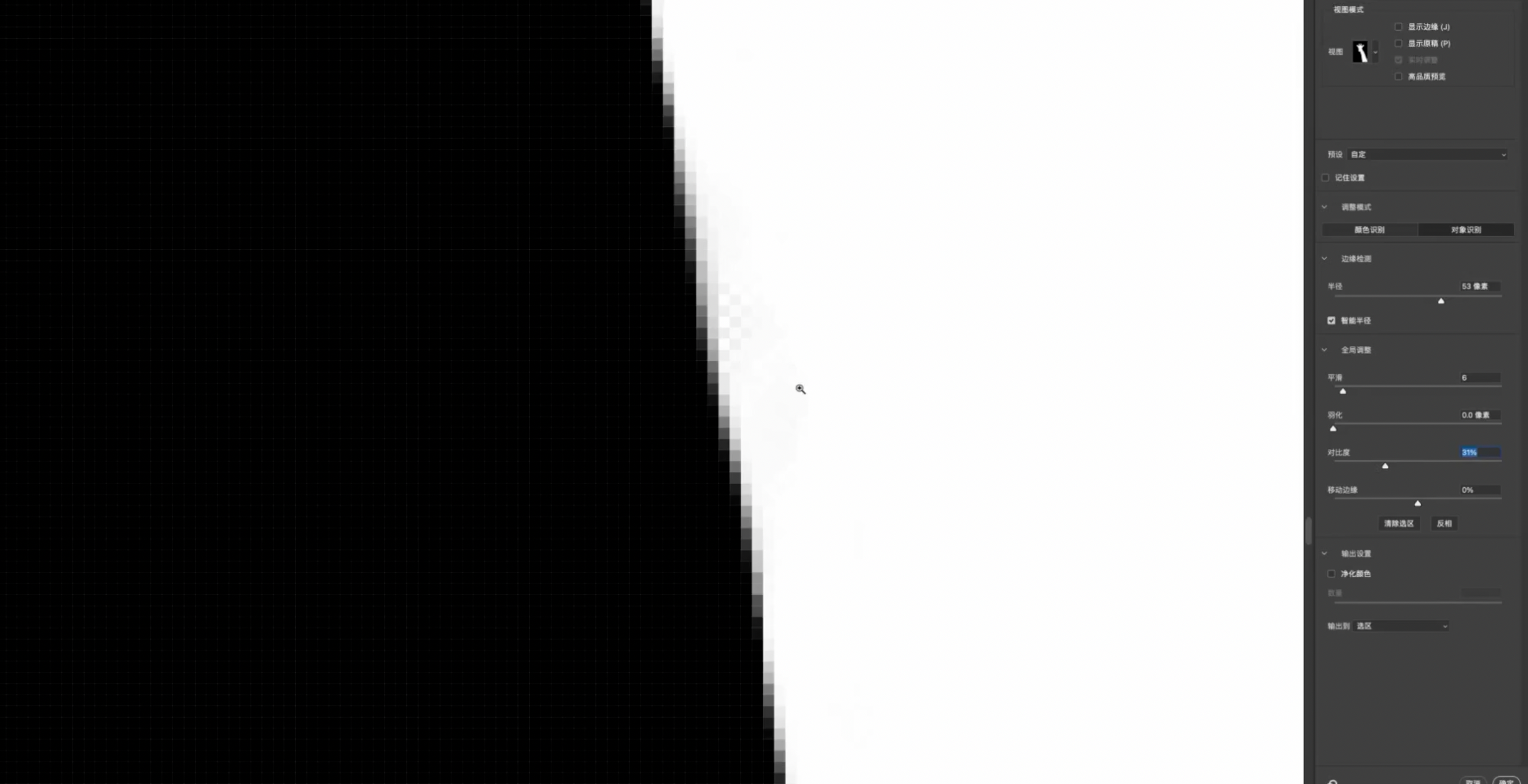

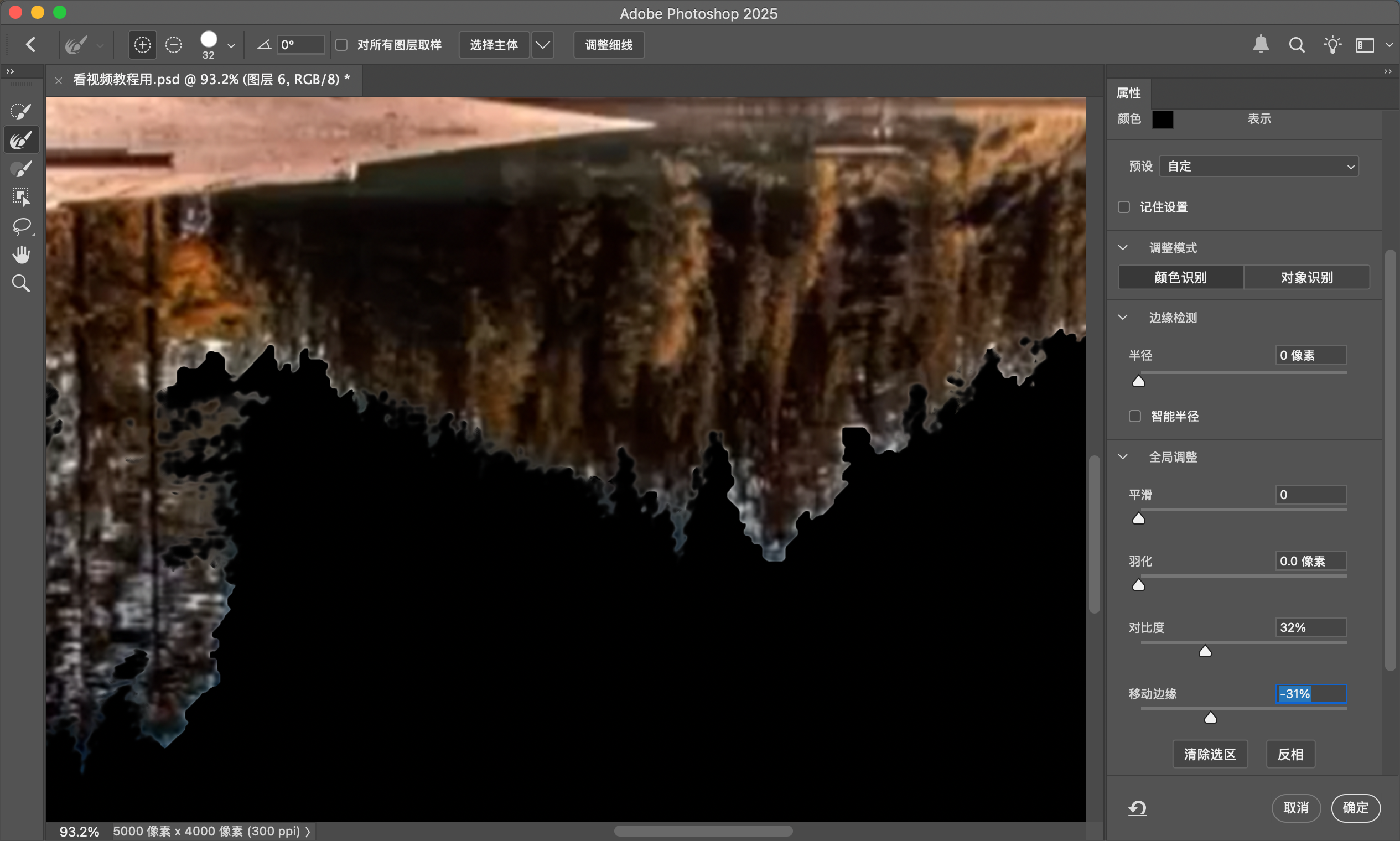

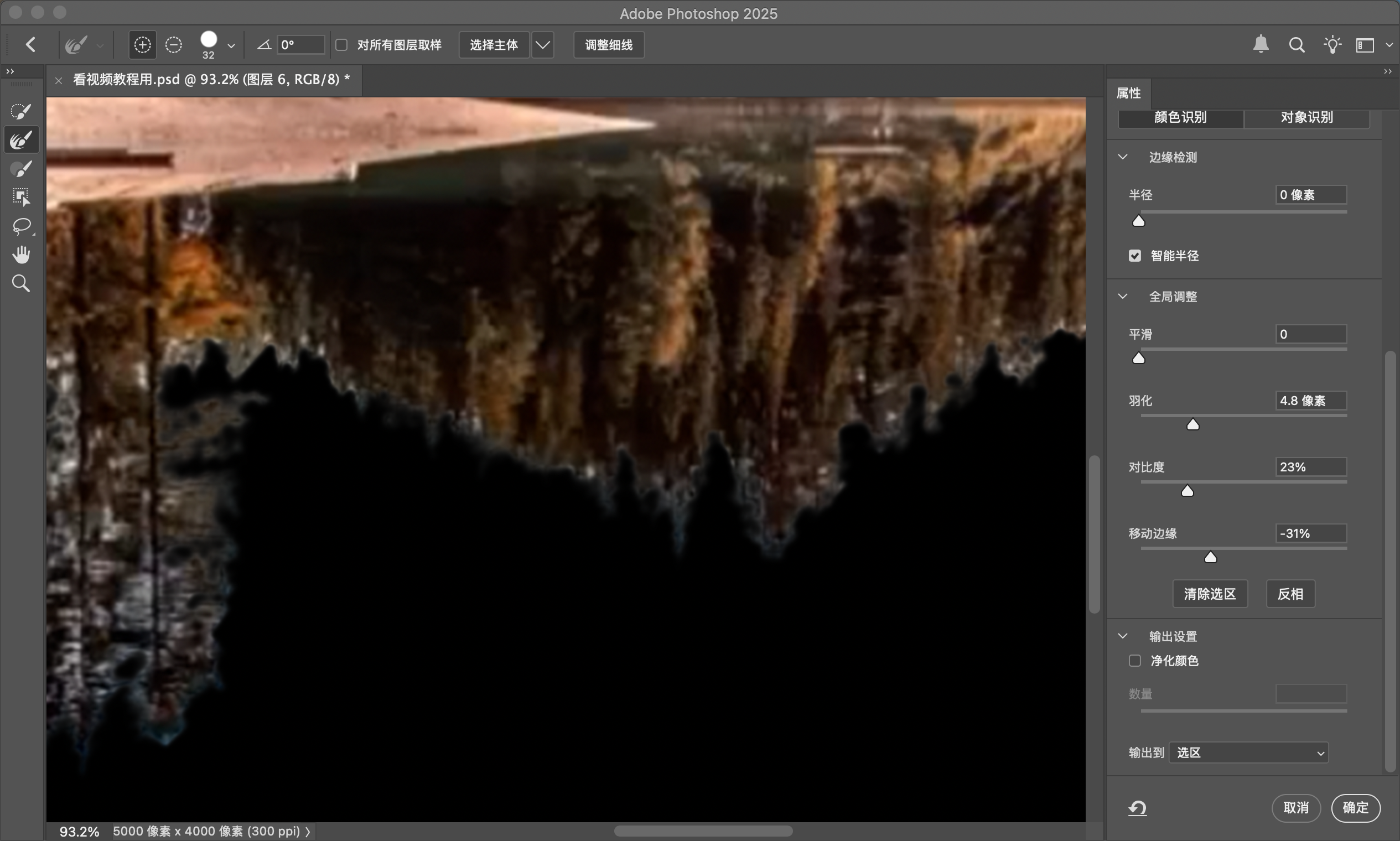

6.11.2 【选择并遮住】的调整界面 #

6.11.3 视图模式 #

6.11.3.1 被选择的区域 #

可以调整【视图】来查看不用的选区显示方式

6.11.3.2 【叠加】 #

-

选中的区域显示正常,未选中的区域显示为红色

-

可以调整【表示】来选择有颜色的区域表示【选定区域】或者【被蒙版区域】

6.11.3.3 【图层】 #

- 未选中区域会显现出当前图层下面的图层,可以直观的看到选区的效果

- 可以将要换的天空放到当前图层下面

6.11.4 调整模式 #

可以选择是根据颜色识别还是根据对象识别来选择区域

6.11.5 边缘检测 #

- PS会根据选择的【半径】来自动检测选区边缘,然后选择是否需要调整边缘

- 调整【半径】的规律

- 轮廓线清晰的地方,半径可以小一点

- 轮廓线不清晰的地方,半径可以大一点

- 一般勾选【智能半径】

6.11.6 全局调整 #

6.11.6.1 平滑 #

- 让选区边缘更平滑

- 平滑一般不是越大越好,在毛发等边缘复杂的地方,平滑值过大会让毛发损失很多

6.11.6.2 羽化 #

降低选区边缘的不透明度,让边缘更柔和

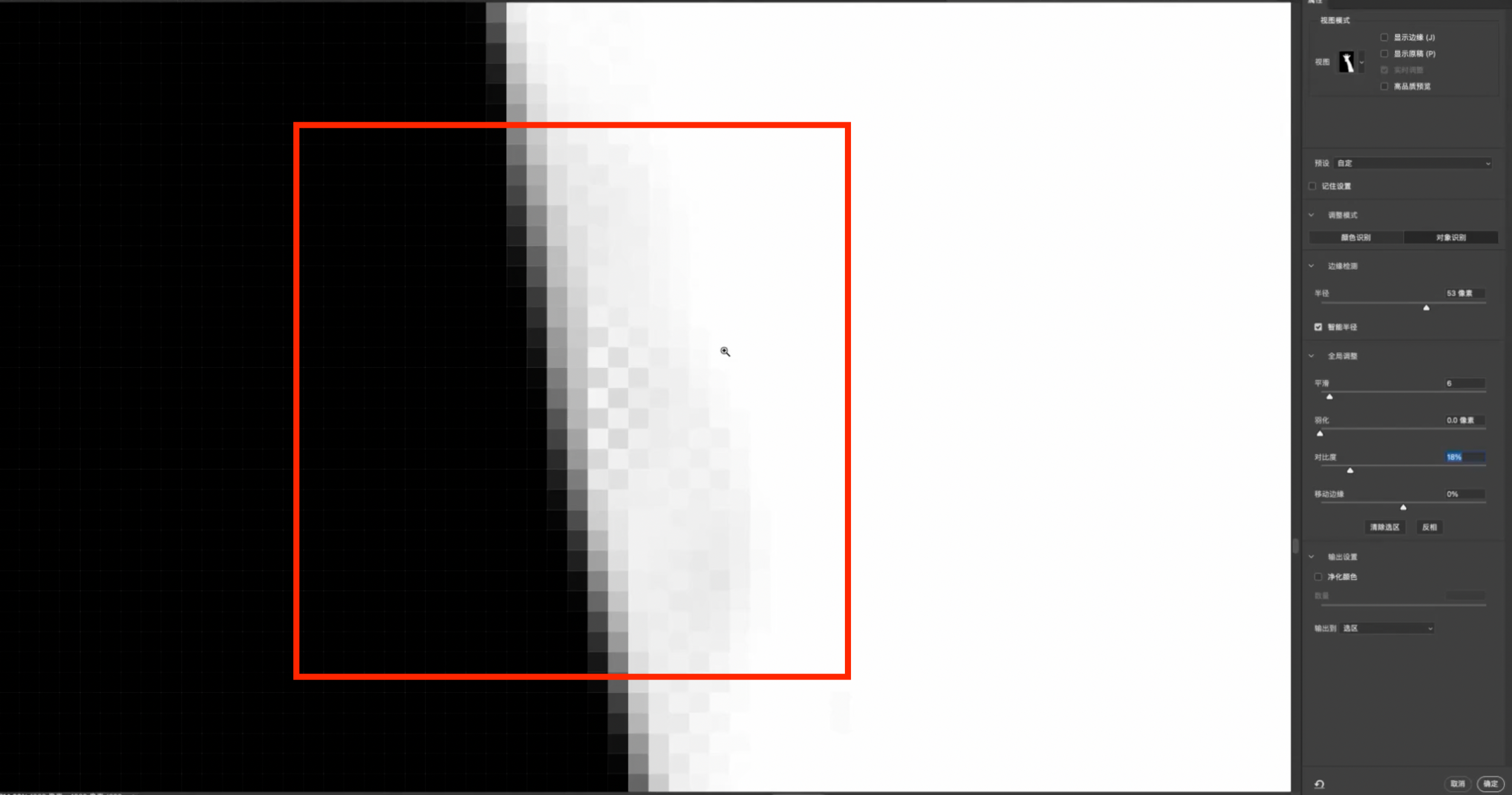

6.11.6.3 对比度 #

-

让选区与未被选中的部分的一些模模糊糊的部分分界更清晰

-

未调整对比度

-

调整对比度

-

一般【对比度】不用太高,对比度太高会让边缘变得很锋利

6.11.6.4 移动边缘 #

让选区边缘向内或者向外移动

6.11.7 左侧栏 #

- 有常见的选择工具,可以在选区的基础上继续调整选区,但是【调整边缘画笔工具】是外面选择工具没有的

- 【调整边缘画笔工具】类似于【边缘检测】中的【半径】

- 使用【调整边缘画笔工具】在边缘不清晰的地方涂抹,PS会自动识别边缘

- 小技巧: 让画笔的一半覆盖在选区内,另一半覆盖在选区外,给PS提供边缘在哪里

6.11.8 换天的具体操作 #

6.11.8.1 原图 #

-

需要换天的图

-

天空

6.11.8.2 选中树木 #

- 为了在【选择并遮住】的界面中的调整更偏向于常用的模式,因此选中天空之外的部分

- 用【快速选择工具】选中天空之外的部分

- 打开【选择并遮住】界面

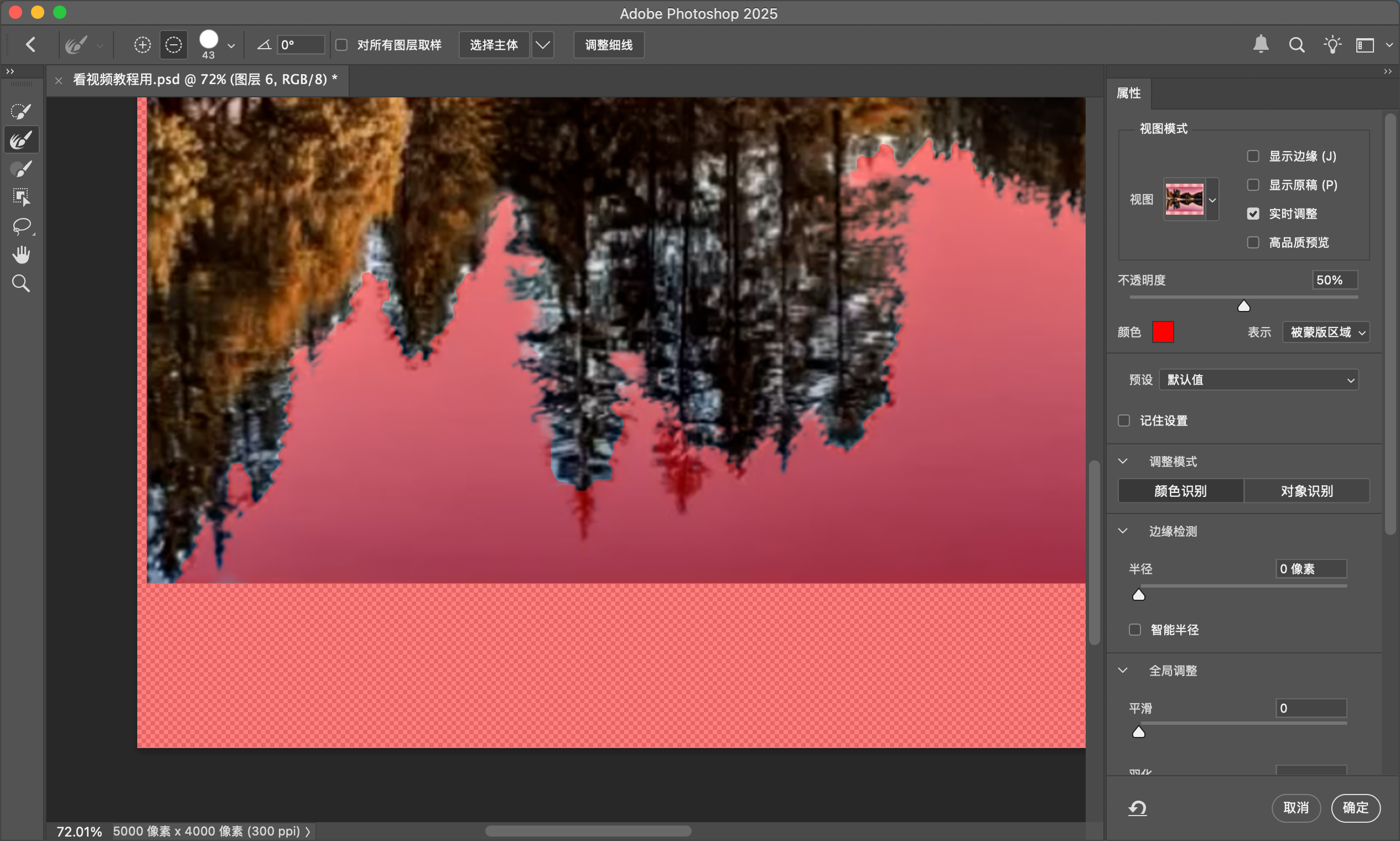

- 选择【视图模式】为【叠加】

6.11.8.3 发现边缘需要调整 #

-

调整前发现树木边缘选择不够准确

-

选择【调整边缘画笔工具】或调整【边缘检测】,这里使用前者

-

选择合适的大小笔头,然画笔的一半覆盖在选区内,另一半覆盖在选区外

-

调整之后

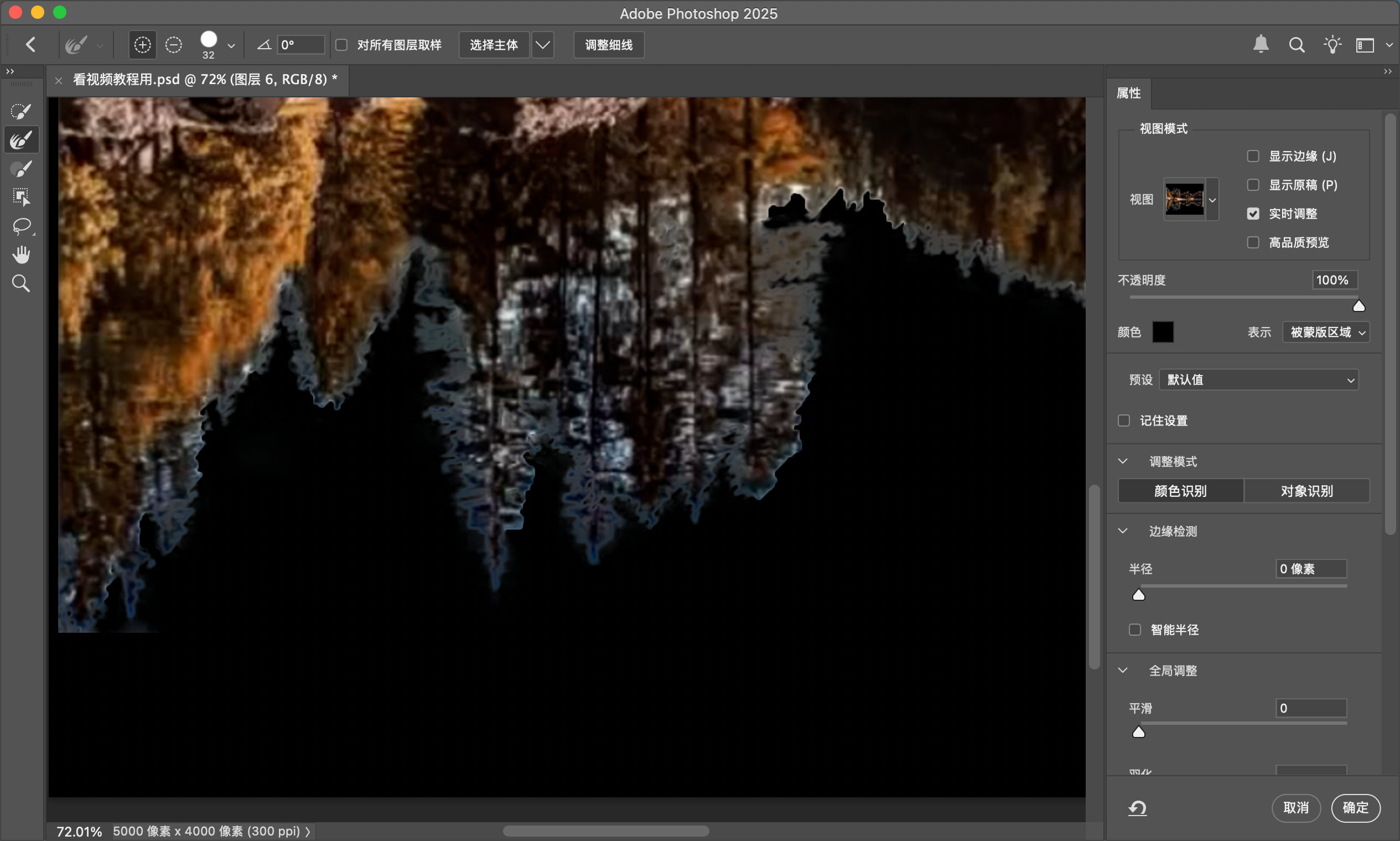

6.11.8.4 查看调整结果 #

-

将颜色改为黑色,不透明度调到100%

-

发现树木边缘还是存在灰边

6.11.8.5 调整【全局调整】中的【对比度】和【移动边缘】 #

-

适当增加【对比度】让边缘更清晰

-

适当调整【移动边缘】让选区边缘向内移动

-

调整之后

-

发现还是有一点灰边

-

可以适当调整一下【羽化】

-

用【调整边缘画笔工具】在边缘效果不好的地方涂抹

6.11.8.6 勾选【输出设置】中的【净化颜色】 #

-

调整【数量】来让边缘颜色更接近选中的区域

-

调整之后

6.11.8.7 输出 #

选择自己想要的输出方式

6.11.8.8 讲了【蒙版】之后才会完美的将天空换掉 #

7 第六课:修补工具组 #

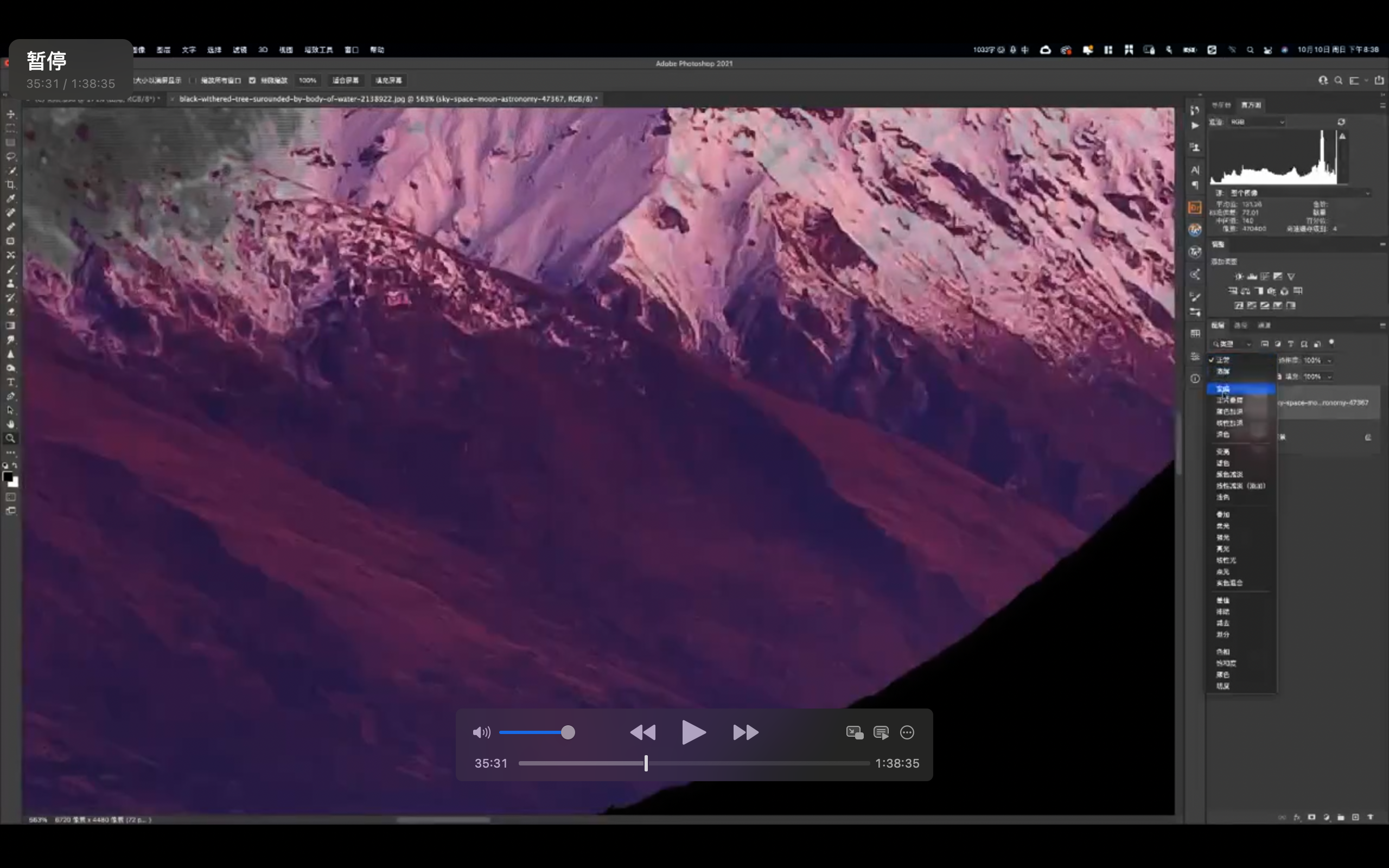

视频损坏

8 第七课:钢笔工具 #

8.1 简介 #

- 对于摄影来说,钢笔工具主要用来抠图,只需要掌握钢笔工具的基本用法即可

- 绝大部分情况下不需要用钢笔工具来抠图,选择工具组就可以完成大部分抠图工作

- 钢笔工具主要用来抠一些选择工具组不太好用的地方,例如边缘比较复杂的物体、边缘比较模糊的物体等

8.2 路径、选区和形状 #

8.2.1 路径是由钢笔工具绘制出来的线段 #

8.2.2 三者的关系 #

由路径可以生成选区和形状

9 第八课:蒙版 #

9.1 蒙版的概念 #

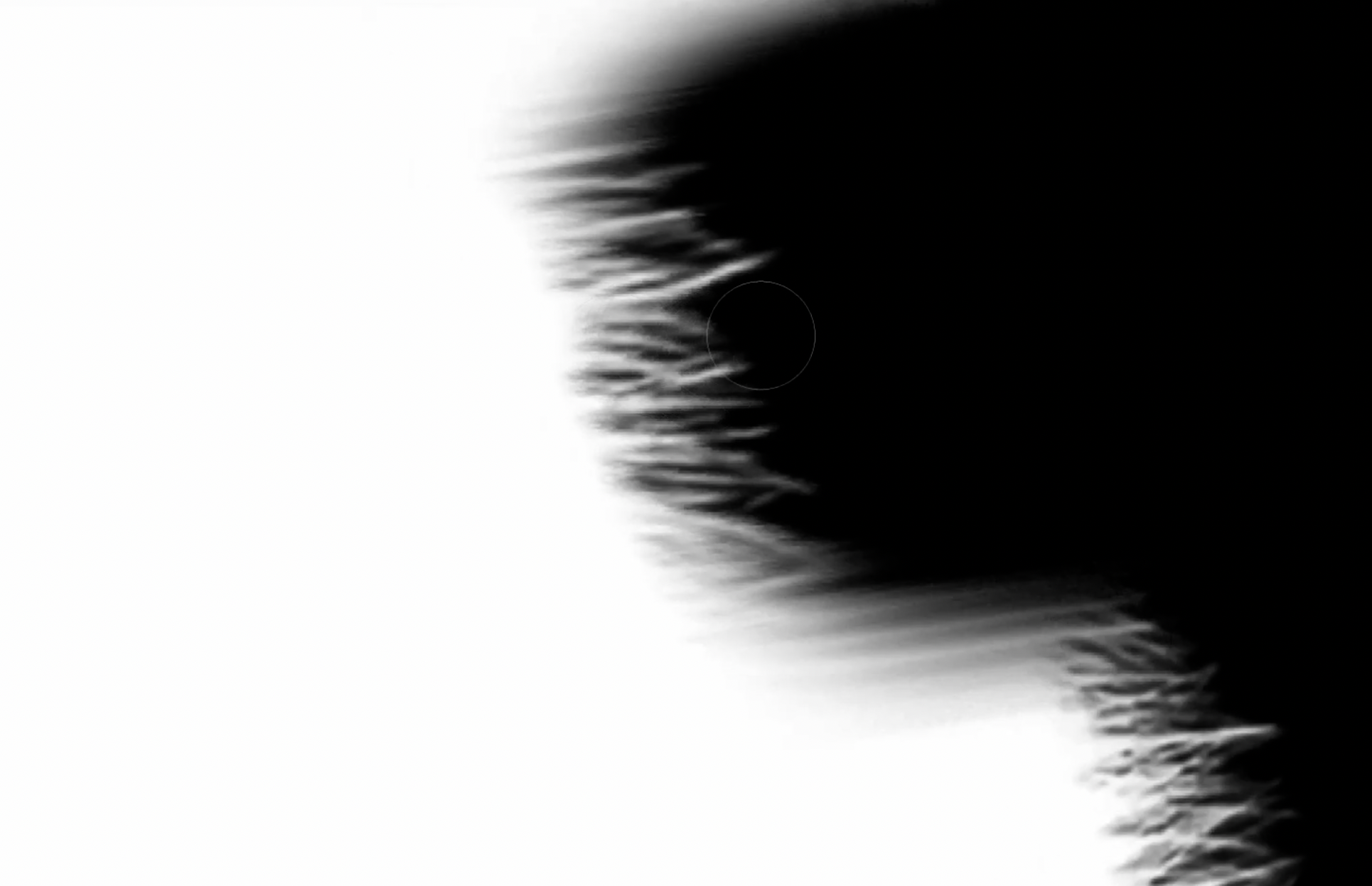

9.1.1 黑色遮住、白色显示、灰色半透明 #

9.1.2 蒙版可以施加在:图层、图层组、滤镜等等 #

任何处理像素的工具对蒙版都有效

9.1.3 普通蒙版归根结底是一些黑、白、灰像素 #

9.1.4 蒙版为复杂操作提供动态可追溯性 #

9.2 蒙版的常用操作 #

9.2.1 添加蒙版:【蒙版按钮】 #

9.2.1.1 无选区状态 #

- 白色蒙版:直接单击【蒙版按钮】

- 黑色蒙版:按住Alt(Opt)键单击【蒙版按钮】

9.2.1.2 有选区状态 #

- 直接单击【蒙版按钮】则选中部分为白色

- 按住Alt键单击【蒙版按钮】则选中部分为黑色

9.2.1.3 白色蒙版和黑色蒙版的切换的方法: #

- 对蒙版填充前景色(Alt + Delete)或背景色(Win/Cmd + Delete)

- 对蒙版反相(Ctrl/Cmd + I)

9.2.2 删除蒙版 #

9.2.3 移动和复制 #

9.2.3.1 移动蒙版 #

直接拖动蒙版缩略图

9.2.3.2 复制蒙版 #

按住Alt(Opt)键拖动蒙版缩略图

9.2.4 应用蒙版 #

被蒙版遮住的像素会被完全删除

9.2.5 停用蒙版 #

- 一般用于对比蒙版前后的效果

- 快捷键:Shift + 左键点击蒙版缩略图

9.2.6 单独显示蒙版 #

- 快捷键:Alt(Opt) + 左键点击蒙版缩略图单独显示蒙版

- 单独显示后可以在中央工作区操作蒙版

9.2.7 从蒙版建立选区 #

9.2.7.1 白色和灰色的部分会被选中,黑色部分不会被选中 #

9.2.7.2 快捷键:Ctrl(Cmd) + 左键点击蒙版缩略图 #

与从图层建立选区快捷键相同

9.2.7.3 选区蚂蚁线的显示 #

- 全白的部分边缘会有蚂蚁线

- 全黑的部分边缘不会有蚂蚁线

- 灰色部分边缘蚂蚁线的显示和灰度有关

- 灰度大于50% 的部分边缘会有蚂蚁线

- 灰度小于50% 的部分边缘不会有蚂蚁线

9.2.8 蒙版的链接 #

9.2.8.1 建立链接和取消链接 #

点击蒙版缩略图和图层缩略图中间的链接图标即可建立链接或取消链接

9.2.8.2 建立连接的作用 #

建立链接之后,移动图层和蒙版会一起移动

9.2.9 蒙版反相 #

快捷键:Ctrl(Cmd) + I(invert)

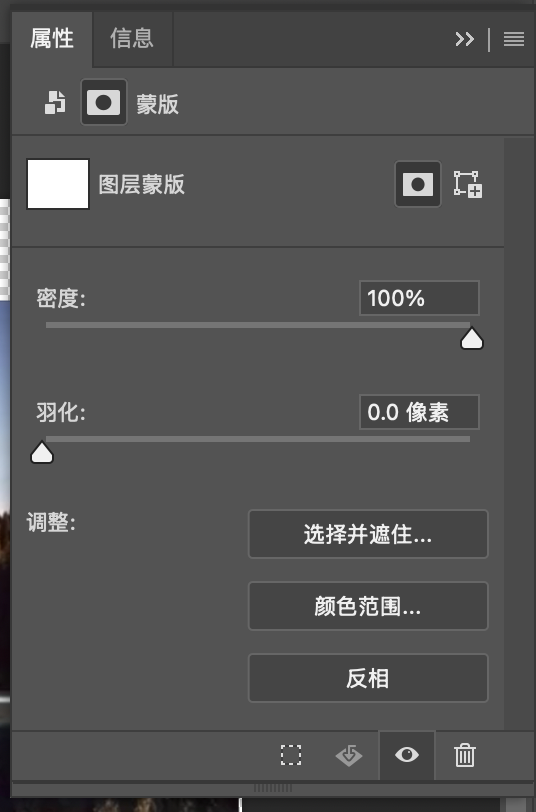

9.3 蒙版属性 #

9.3.1 打开蒙版属性界面 #

双击蒙版缩略图

9.3.2 蒙版属性界面 #

- 密度(不常用)

- 羽化:可以动态调整蒙版边缘的羽化效果

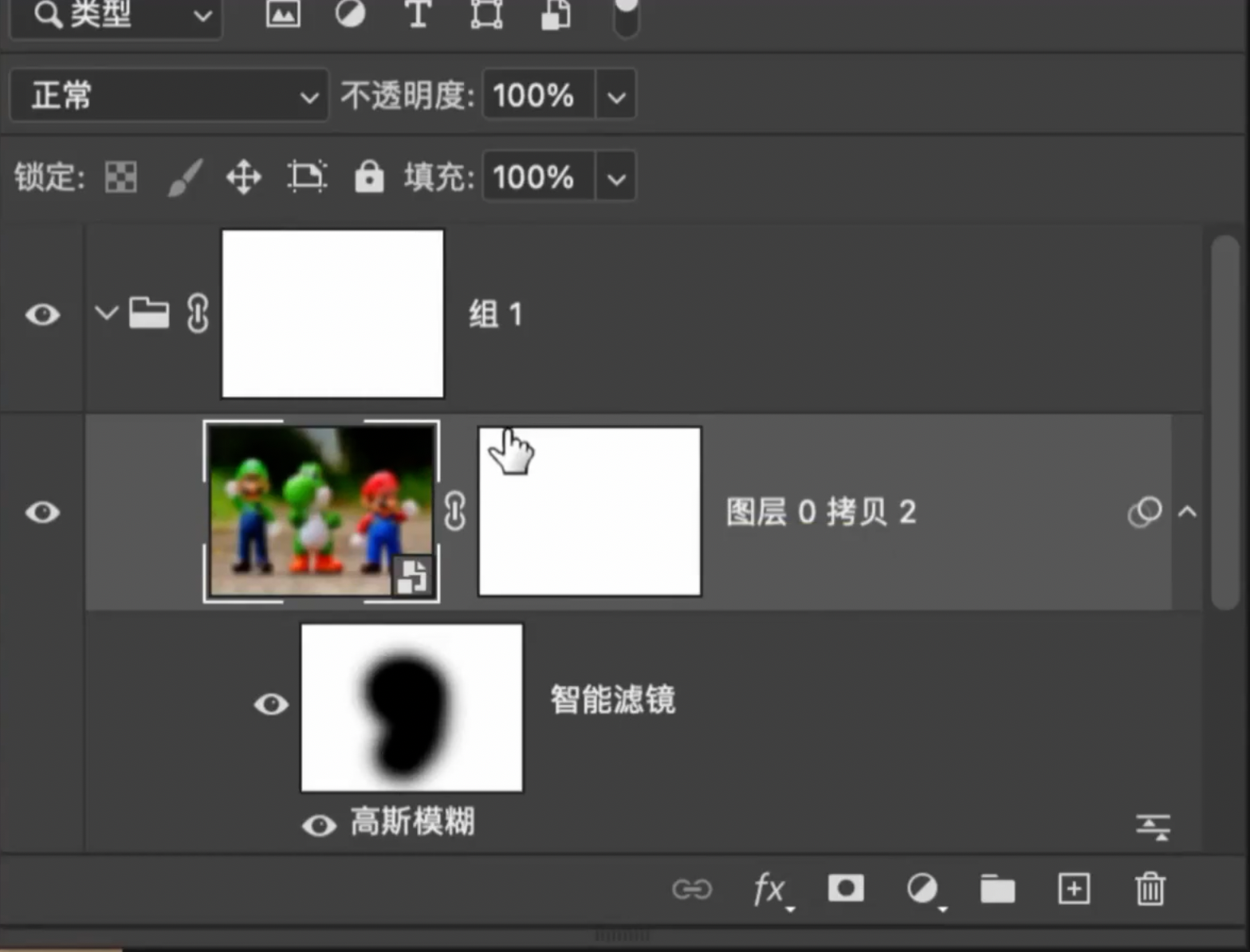

9.4 剪切蒙版(常用) #

9.4.1 简介 #

- 两个相邻的图层,下面图层的非透明部分决定上面图层的可见区域

- 简单来说,下面的图层哪里有像素,上面的图层上对应位置就可见

- 下面的图层哪里没有像素,上面的图层上对应位置就不可见

- 半透明的部分,上面的图层上对应位置也是半透明的

9.4.2 快捷键 #

9.4.2.1 建立剪切蒙版:Alt(Opt) + Ctrl(Cmd) + G #

9.4.2.2 按住Alt(Opt)键点击两个图层中间的分割线也可以建立剪切蒙版 #

9.4.3 用途示例:抠出来的物体带有环境色 #

9.4.3.1 案例简介 #

-

将图片中的树木抠出来

-

抠出来的树木边缘会带有环境色(天空的影响)

-

按照形状抠图就会带有环境色,如果不想要环境色,可以用【剪切蒙版】来去除环境色

-

除了【剪切蒙版】之外,还有用到【混合模式】和【画笔工具】

- 混合模式:用来保留树枝的纹理,只想修改边缘的色相,尽可能保留树枝的饱和度和明度

- 按照最终效果为准,哪个效果好就用哪个混合模式(色相、颜色、饱和度、明度)

9.4.3.2 具体步骤 #

- 将树木按照形状抠出来(边缘会带有环境色)

- 在树木图层上方新建一个图层,将新建图层剪切蒙版到树木图层

- 将混合模式改为【色相】、【颜色】或者【饱和度】 想要保留明度信息,然后用新建图层的颜色信息来覆盖树木图层的颜色信息

- 选择【画笔工具】,前景色选区树木边缘相邻区域的颜色,然后在新建图层上给树木边缘涂色

- 选用不同的【混合模式】,选取效果最好的

9.4.4 用途示例:将调整图层的效果只作用在某个图层上 #

9.4.4.1 案例简介 #

- 有两个图层,一个是前景,一个是背景

- 现在只想要给前景图层添加调整图层

- 如果直接在前景图层上方添加调整图层,调整图层的效果会作用在前景和背景两个图层上

- 这时候就可以用【剪切蒙版】来让调整图层的效果只作用在前景图层上(有像素的部分)

9.5 蒙版的修饰(怎么用蒙版) #

9.5.1 画笔工具(常用) #

最直接最常用的修饰工具

9.5.2 剪贴蒙版配合混合模式(常用) #

去除边缘杂色、还原细节

9.5.3 渐变工具(常用) #

常用于合成、调色等操作的均匀过渡

9.5.3.1 示例 #

-

换完天空之后,天空和地面的交界部分比较突兀

-

用选区选择蒙版的天空部分(先从蒙版建立选区,然后反选)

-

在保持选区的情况下,从下往上加一个白色的渐变,为了保留一点原来的天空

-

最终效果

9.5.4 加深減淡工具(常用) #

9.5.4.1 常用于去除抠图时留下的模糊脏边 #

9.5.4.2 对黑色的部分加深,对白色的部分减淡 #

- 加深:使用【加深工具】,范围选择【阴影】,让黑色部分更黑

- 减淡:使用【减淡工具】,范围选择【高光】,让白色部分更白

9.5.5 涂抹工具 #

9.5.5.1 物体边缘不复杂 #

扣除来的图不完美,边缘带有杂色,可以用【涂抹工具】在蒙版上涂,从而涂抹掉杂色

9.5.5.2 物体边缘复杂 #

-

如果只是想要物体的边缘,可以用【涂抹工具】在蒙版上涂抹,将蒙版向里涂抹,推离杂色的范围

-

也可以用【剪切蒙版】配合【混合模式】来去除杂色

10 第九课:色彩原理 #

10.1 色彩的由来 #

10.1.1 为什么能看到颜色 #

我们能看到物体的颜色是由于光线的作用

10.1.2 对于发光物体而言 #

物体发什么颜色的光我们看到的就是什么颜色

10.1.3 对于不发光物体而言 #

不发光物体的颜色源于对光线的吸收、反射作用

10.1.3.1 固有色 #

物体受白光照射后所呈现的颜色

10.1.3.2 为什么不同物体的固有色不一样 #

- 物体吸收了光线中的某些颜色,反射了光线中的某些颜色,反射的颜色就是物体的固有色

- 例如

- 绿色的树叶吸收了红色和蓝色的光线,反射了绿色的光线,因此树叶是绿色的

- 草莓吸收了绿色和蓝色的光线,反射了红色的光线,因此草莓是红色的

- 哈密瓜吸收了蓝色和部分红色的光线,反射了绿色和部分红色的光线,因此哈密瓜是黄绿色的

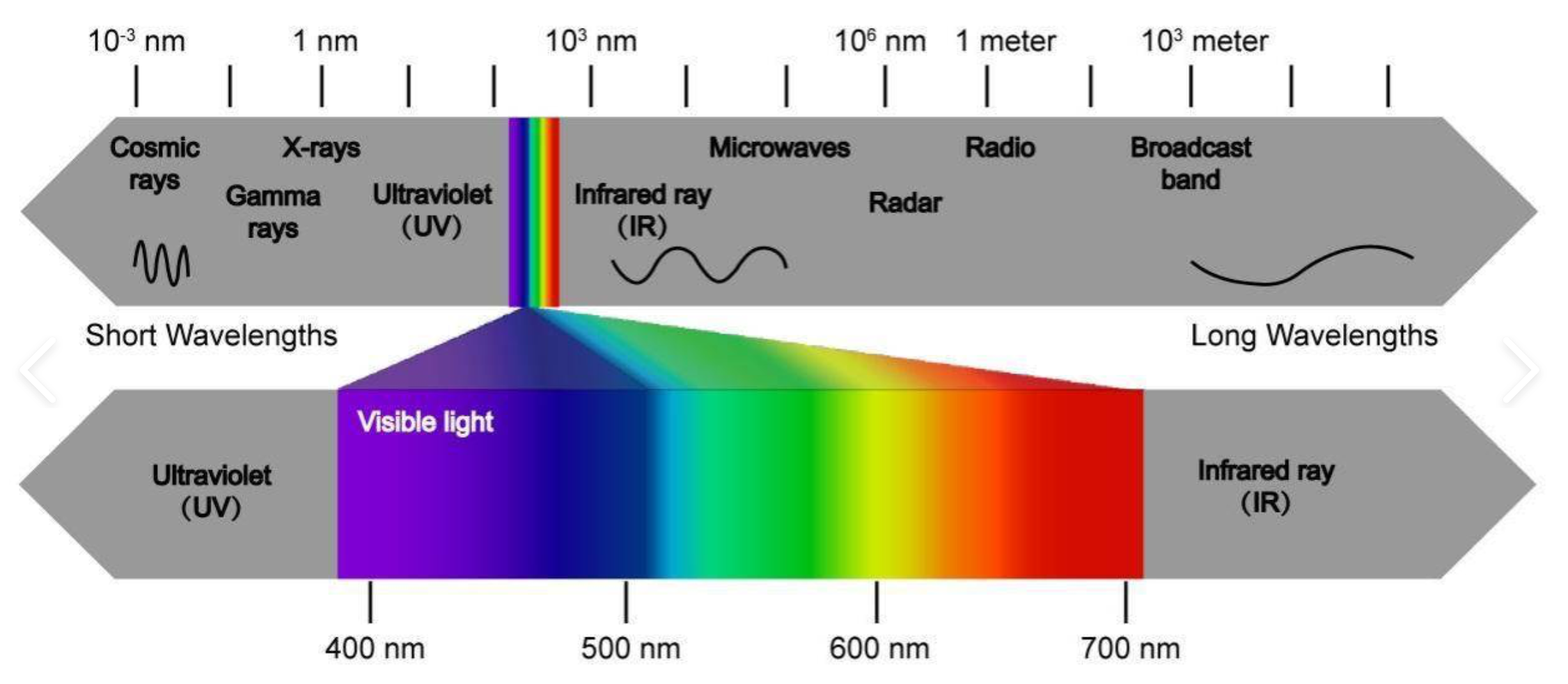

10.1.4 光又是什么 #

光是电磁波

10.1.5 如何定义色彩 #

人眼有感知神经,色彩是人的眼睛对于不同频率的光线的不同感受

10.2 光的三原色(红、绿、蓝) #

10.2.1 原色 #

可以用来混合成其他颜色,但是不能被其他颜色混合得出

10.2.2 其它颜色的来源 #

- 红绿蓝是三原色,其它的颜色是三原色融合而来

- 三种原色的按照不同比例混合在一起,就得到三原色以外的颜色

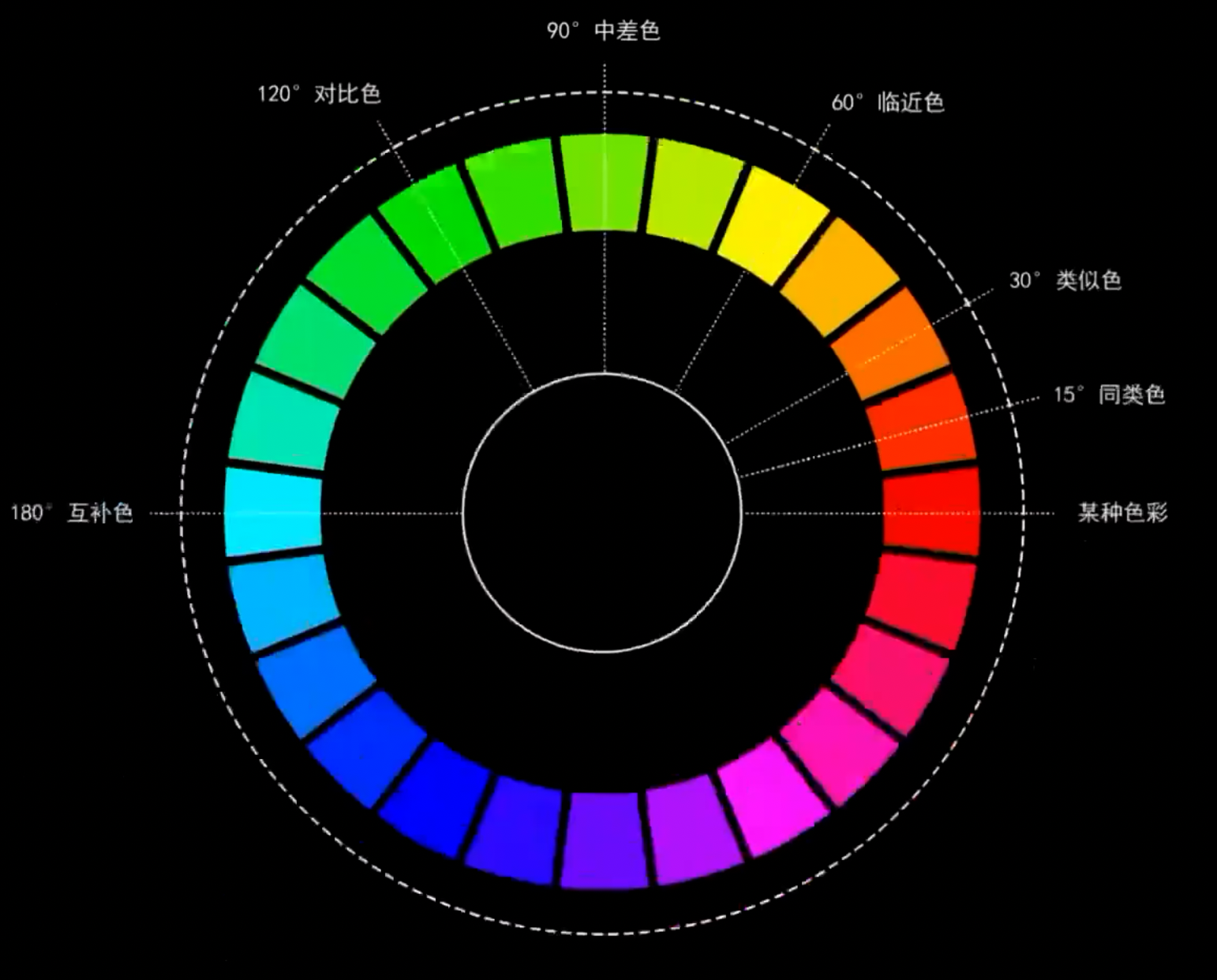

10.2.3 色轮 #

10.2.4 加色原理 #

10.2.4.1 简介 #

- 三原色按照相同比例混合在一起是白色

- 从无到有、慢慢变亮的过程

- 一开始是黑色(没有光)

- 慢慢加亮三原色(例如慢慢提亮绿色,会显现出来绿色,从黑到绿是一个绿颜色从深到浅的过程)

- 如果再提亮另外两个原色,会变成青色(底色绿,提亮蓝色)、黄色(底色绿,提亮红色)

- 注意:从绿到黄和从红到黄是两个不同的过程,会有不同的颜色变化

- ps中用滤色模式模拟光色原理

10.2.4.2 为什么不同时间段太阳的颜色不一样? #

- 中午的太阳是白色,太阳落山时是红颜色

- 白色

- 人眼看到了红绿蓝三种光线,三种光线的强度一样

- 白 = R(红)+ G(绿)+ B(蓝)

- 橙色 = R + 0.5G

- 少了 0.5G和1B是因为光经过大气层被折射和散射,光线变弱(绿光和蓝光变弱比较大)

- 正午的阳光被折射和散射较少,所以三种光线的强度差不多

- 为什么红光相对与绿光和蓝光减弱较少?

-

随着光波长的增加,传播能力也增强,穿越障碍物收到的影响越小

-

波长:红光 > 绿光 > 蓝光

-

10.2.4.3 需要掌握颜色是由哪两个原色混合而来,以及如何调色 🌟 #

- 拿到一个颜色,分析这个颜色是由哪两个原色混合而来

- 然后通过调整原色的比例来调出想要的颜色

10.2.5 减色原理 #

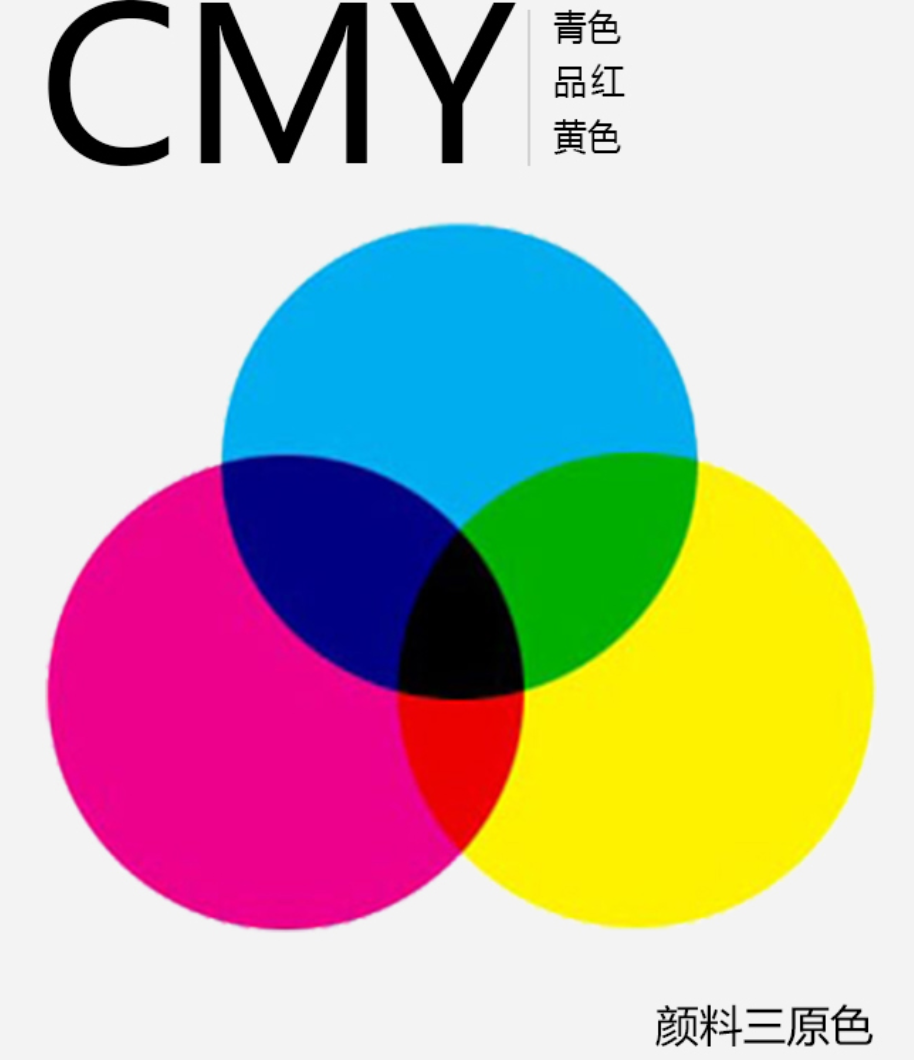

10.2.5.1 颜料的三原色:青色、品红色、黄色 #

青色、品红色、黄色分别会吸收红色、绿色、蓝色的光线

- 青色吸收红色

- 品红色吸收绿色

- 黄色吸收蓝色

- 不同的浓度吸收其它颜色的能力不同

10.2.5.2 减色原理简介 #

- 从有到无、慢慢变暗的过程

- ps中用正片叠底模拟印刷原理

- 三种颜色按照相同比例混合在一起是黑色

- 如果想要得到某种颜色,可以用三种颜色来吸收掉不想要的颜色,例如:

- 红色 = 品红的基础上加黄色(黄色吸收蓝色)

- 蓝色 = 品红的基础上加青色(青色吸收绿色)

- 绿色 = 青色的基础上加黄色(黄色吸收蓝色)

- 因此可以通过这三种颜色来得到所有颜色

10.2.5.3 记的时候需要逆向思维 🌟 #

- 与加色原理不同,减色原理不能记哪两种颜色加一起是另一种颜色,以免调色的时候混淆

- 逆向思维

- 想要在白纸上得到A颜色

- 分析A颜色由哪些颜色混合得到

- 需要从白光中减去哪些颜色才能得到可以混合出A的颜色来

- 涂什么颜色才可以从白色中减掉这些颜色

10.3 色彩的三属性 #

从感官上来定义颜色

10.3.1 色相(H) #

10.3.1.1 颜色相貌,最本质的区别 #

10.3.1.2 黑白灰没有色相 #

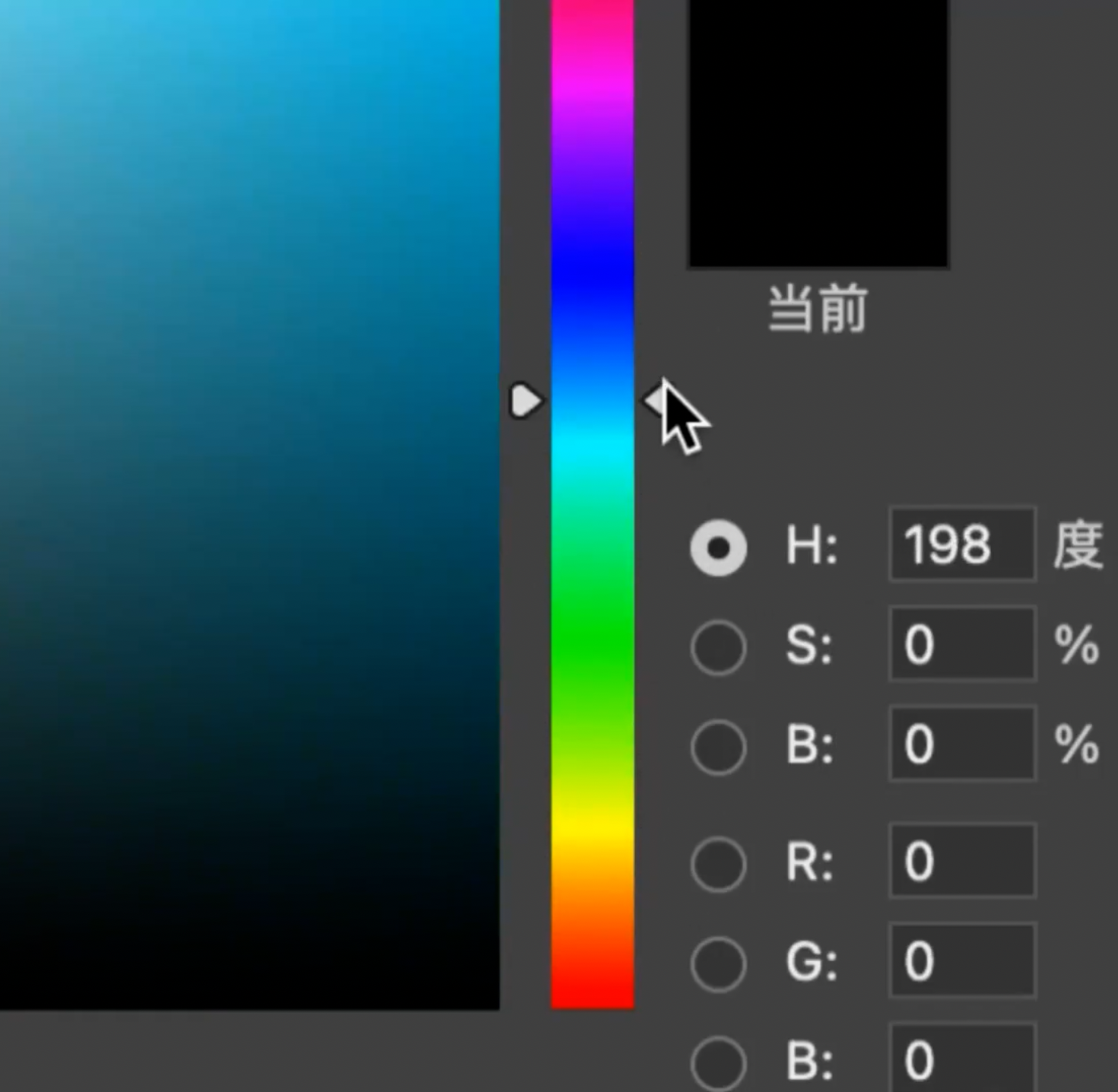

10.3.1.3 PS拾色器(前景色)中的色相 #

- 用字母H(Hue)来表示

- 单位是度

- 拖动色相滑块,颜色会发生变化

- 范围是0°-360°,正好是一个圆,其实就是将色轮展开成一条线

10.3.1.4 拾色器选定色相模式 #

-

拾色器中勾选“H”之后,左侧方块就是饱和度和明度的区别

-

在方块中选择,会发现拾色器的“S”和“B”会发生变化

- S:饱和度

- B:明度

-

色相确定,饱和度(明度)确定,就是明度(饱和度)的区别

10.3.2 饱和度(S) #

颜色的纯度

10.3.3 明度(B) #

- 颜色明暗程度

- 取决于R、G、B中最大的数值

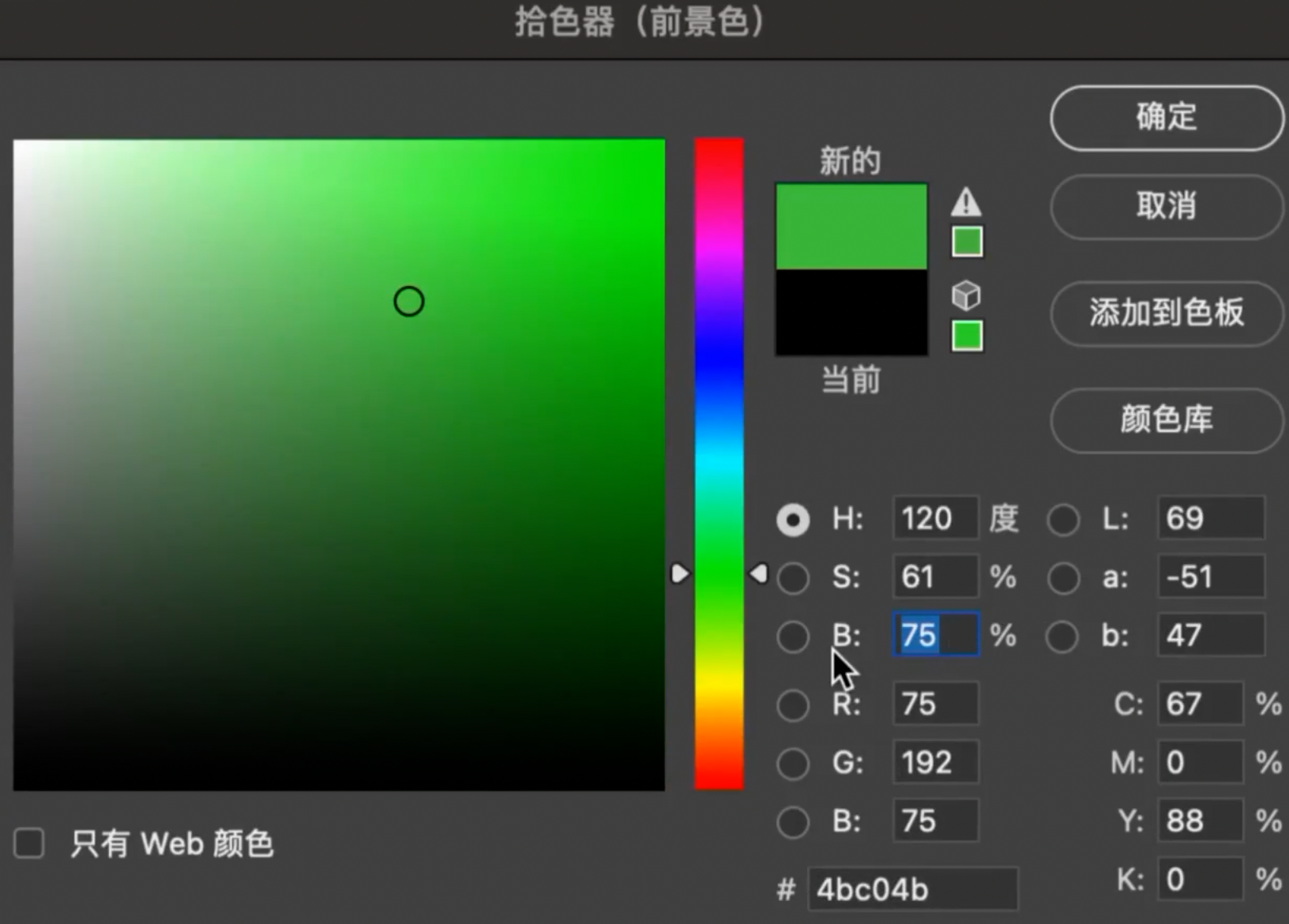

10.3.4 PS中R、G、B #

10.3.4.1 在拾色器中可以修改R、G、B的数值 #

- R、G、B的范围是0-255

- R、G、B三者不同的数值组合都可以得到一种颜色

- R、G、B得到黑白灰

- R、G、B三者数值都为0是黑色,三者数值都为255是白色

- 除了黑色(全为0)和白色(全为255)之外,R、G、B三者数值相等的颜色都是灰色

- R、G、B得到三原色(RGB中其它两个全为0)

- 红色:R=255、G=0、B=0 (R的不同值会得到不同明度的红色,其它颜色同理)

- 绿色:R=0、G=255、B=0

- 蓝色:R=0、G=0、B=255

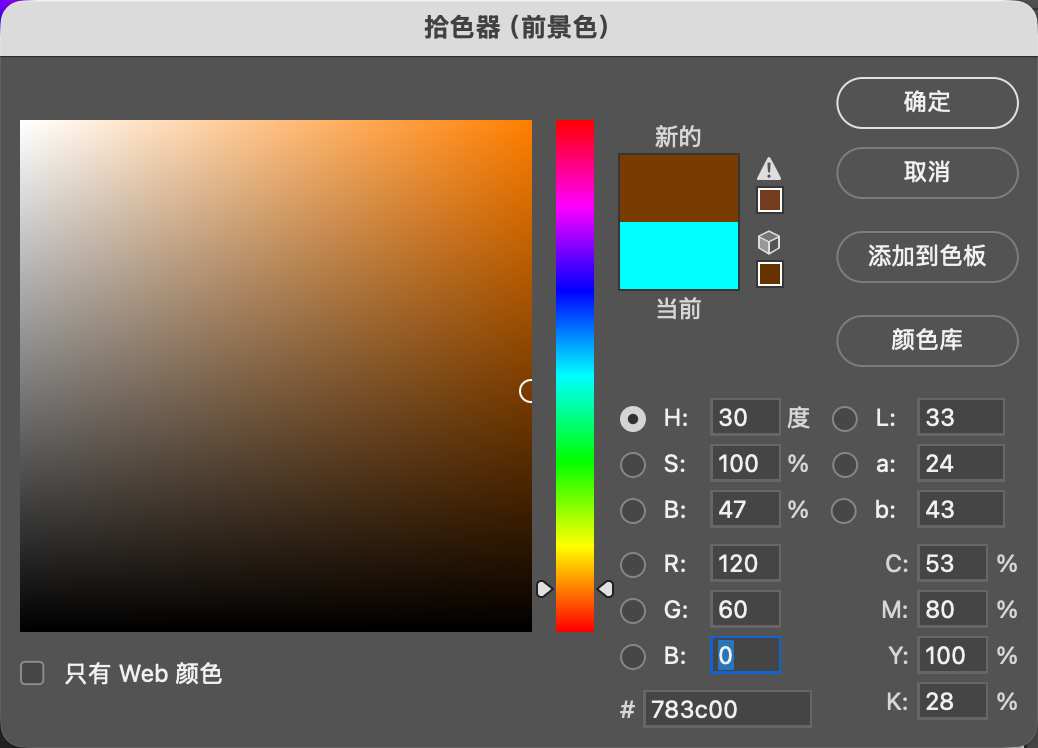

- R、G、B中两个不为0,另一个为0

- 橙色:R 和G的比例是2:1、B=0

-

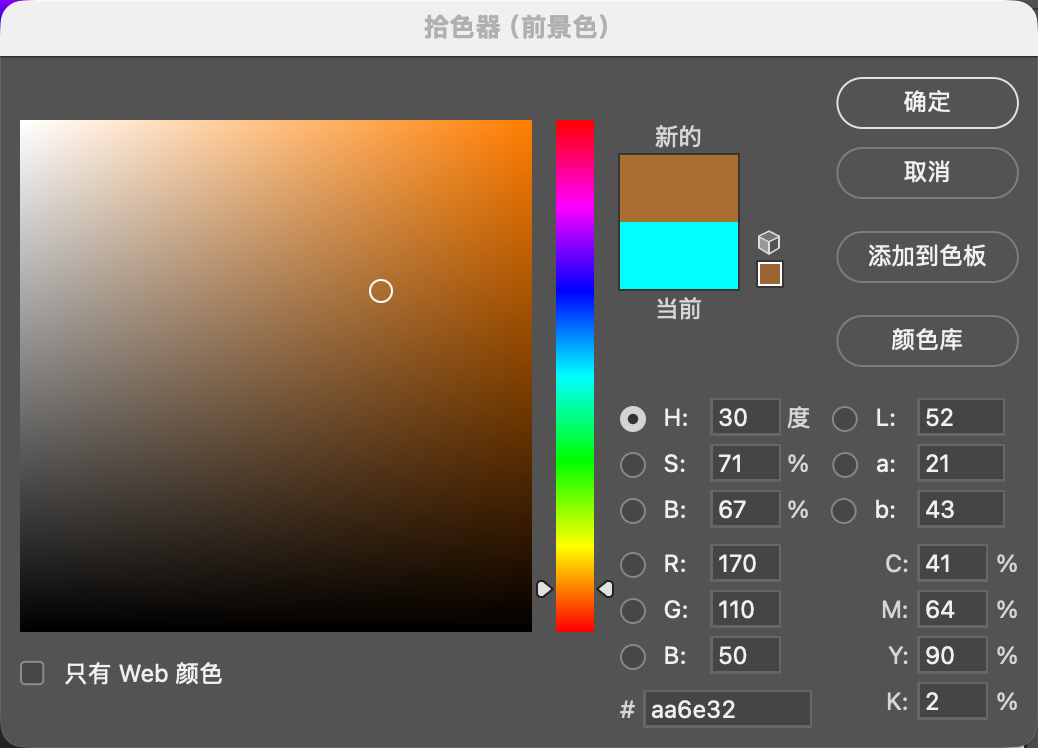

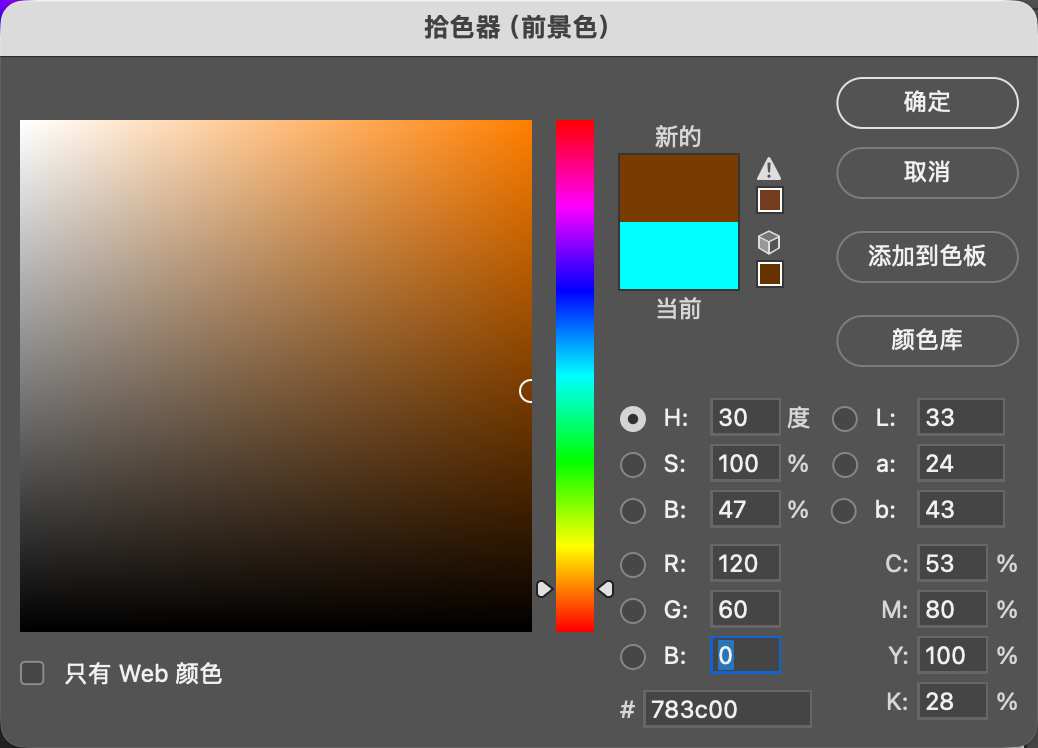

例如R=120、G=60、B=0,色相是橙色、饱和度是100%、明度是47%

-

拾色器

-

- 橙色:R 和G的比例是2:1、B=0

- R、G、B三者都不为零

- 三者中最小的会影响饱和度,最大的会影响明度

- 计算色相的方法

- 将R、G、B全减去三者中的最小值

- 然后用剩下的两个值的比例来计算色相

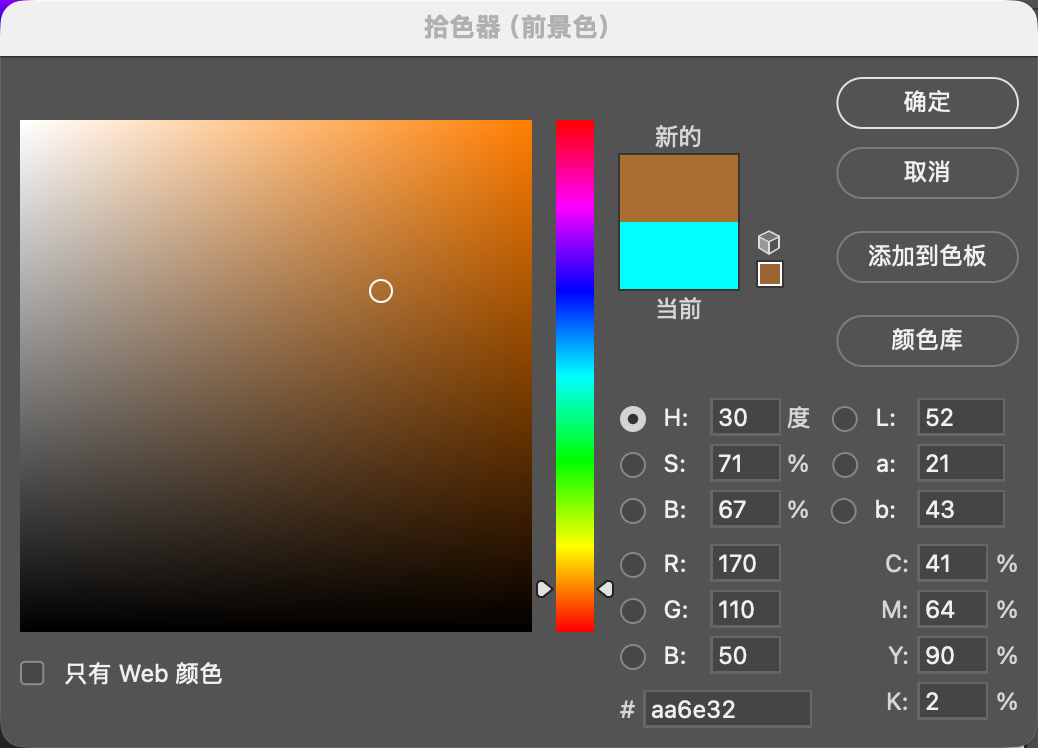

- 例如:R=170、G=110、B=50是橙色

-

拾色器

-

色相是橙色、饱和度是71%、明度是86%

-

R、G、B中最小的是B=50,R和G分别减去50,得到R=120、G=60

-

R和G的比例是2:1,因此色相是橙色

-

- 饱和度改变的原因

- 将R、G、B的数值按照最小值进行拆分,就相当于将颜色和灰色进行混合

- 例如R=170、G=110、B=50,三者中最小的是B=50

- 拆分完之后相当于R=120、G=60、B=0(橙色)和R=50、G=50、B=50(灰色)进行混合

- 因此饱和度会降低

- 相较于R=120、G=60、B=0,R=170、G=110、B=50的明度更高

- 因为R、G、B中最大的值更大(170比120大)

- 注意:R、G、B的比例满足要求就会得到色环中的颜色,色相相同只是明度不同🌟

- 例如R=120、G=60、B=0

-

结果是橙色(H=30),只不过明度为47%

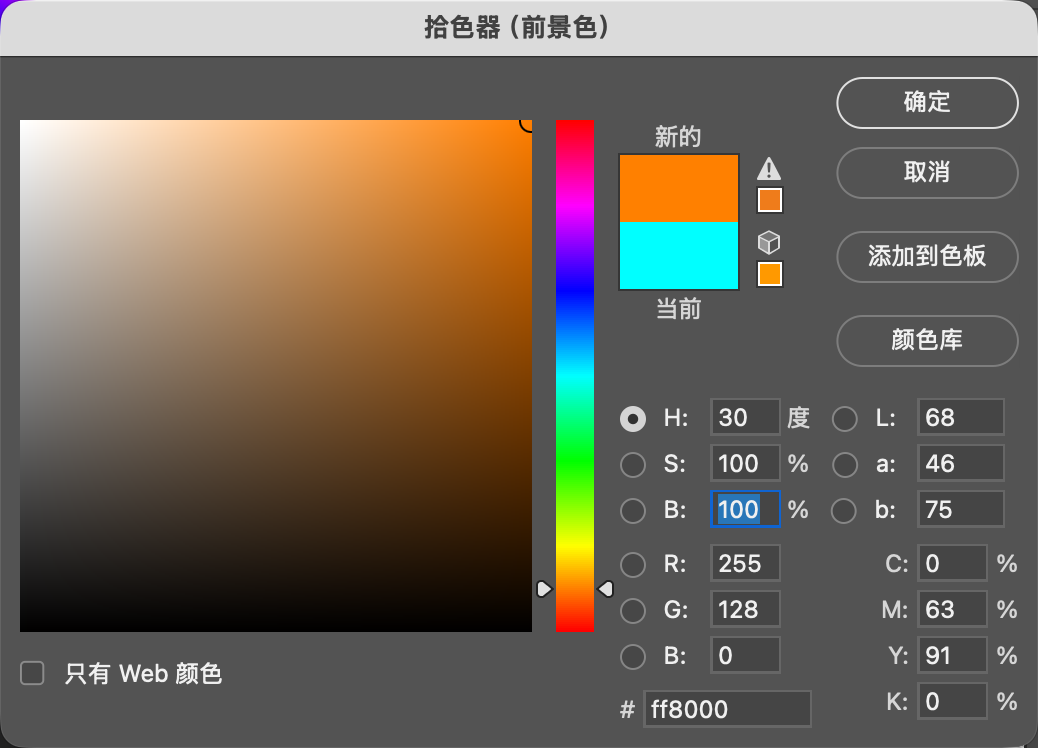

-

如果明度为100%,则R=255、G=128、B=0,H=30

-

注意拾色器中H的值都为30,说明色相是一样的

-

- 例如R=170、G=110、B=50

-

结果也是橙色(H=30),只不过饱和度和明度都改变了

-

- 例如R=120、G=60、B=0

10.3.4.2 RGB中最大值决定明度B #

-

在拾色器中只修改R、G、B的数值,会发现明度B会发生变化

-

R:255 ➡️ B:100%

-

R:128 ➡️ B:50%

-

修改R、G、B三个数值中最大的数值,明度B会发生变化

10.3.4.3 RGB中最小值决定饱和度S #

- 如果R、G、B中最小的数值不为0,饱和度S会降低

- 会影响色相、饱和度、明度

- 只要RGB三者都有值,饱和度S就不会是100%

10.3.4.4 总结 #

- 色相H

- 由R、G、B中两个不为0的数值的比例决定

- 如果R、G、B三者都不为0,则需要先将R、G、B全减去三者中的最小值,然后用剩下的两个值的比例来计算色相

- 明度B 由R、G、B中最大的数值决定

- 饱和度S

- 由R、G、B中最小的数值决定

- 最小值为0,饱和度S为100%

- 最小值不为0,饱和度S不可能为100%

10.4 作业 #

10.4.1 画一个色轮 #

10.4.1.1 要求 #

10.4.1.2 完成过程 #

-

先将一个圆均分成24份

-

选其中一份,用画笔涂成红色,然后将这份顺时针方向的4份全涂成红色(红色的不透明度为100%)

-

从红色开始,顺时针方向涂不透明度递增的绿色(加色原理)

- 不透明度递增:25%、50%、75%、100%

- 画笔的混合模式为滤色(变亮)

- 涂不透明度为100%的绿色时得到黄色

-

从黄色开始,将顺时针方向的4份全涂成黄色(黄色的不透明度为100%)

-

从黄色开始,顺时针方向涂不透明度递增的青色(减色原理,从黄色中减掉红色得到绿色)

- 不透明度递增:25%、50%、75%、100%

- 画笔的混合模式为正片叠底(变暗)

- 涂不透明度为100%的青色时得到绿色

-

从绿色开始,重复上述步骤,直到回到红色

-

顺序是:红色 ➡️ 黄色 ➡️ 绿色 ➡️ 青色 ➡️ 蓝色 ➡️ 品红色 ➡️ 红色

-

结果图

10.4.2 简单的题目 #

一片绿色树叶,放在漆黑一片的房间里,然后用255的红灯照射它,请问,你会看到这片树叶呈现什么颜色?

10.4.2.1 分析思路 #

- 现实生活中几乎没有纯绿(R:0 G:255 B:0)颜色的树叶,如果就那么树叶将呈现黑色(R 255被吸收了)

- 显示生活中的树叶颜色,例如R:155 G:182 B:60

- 那么树叶对于白光(R:255 G:255 B:255)的吸收能力就是:100的R、73的G、195的B

- 也就是说,树叶对三种光线的吸收能力分别是:100R、73G、195B

- 反射出来的就是没有被吸收的,也就是树叶的固有色(R 155 G 182 B 60)

- 当用255的红灯照射它时,树叶只能吸收红光(G、B为0),因此树叶反射出来的是R 155 G 0 B 0

- 因此树叶会呈现暗红色(饱和度为100%、明度低于100%)

11 第十课:通道 #

11.1 通道的概念 #

11.1.1 通道是对图像颜色信息的分离和存储 #

11.1.2 RGB模式 #

11.1.2.1 RGB模式下有红绿蓝三个颜色通道和一个复合通道 #

11.1.2.2 红绿蓝通道 #

- 红绿蓝通道代表红光的位置和亮度信息

- 默认用黑白灰来表示通道信息

-

黑白灰表示三种颜色的明度信息,原图中颜色越亮,通道中对应位置越白

-

可以通过设置来修改显示方式

-

但是用黑白灰表示通道信息更直观一些

-

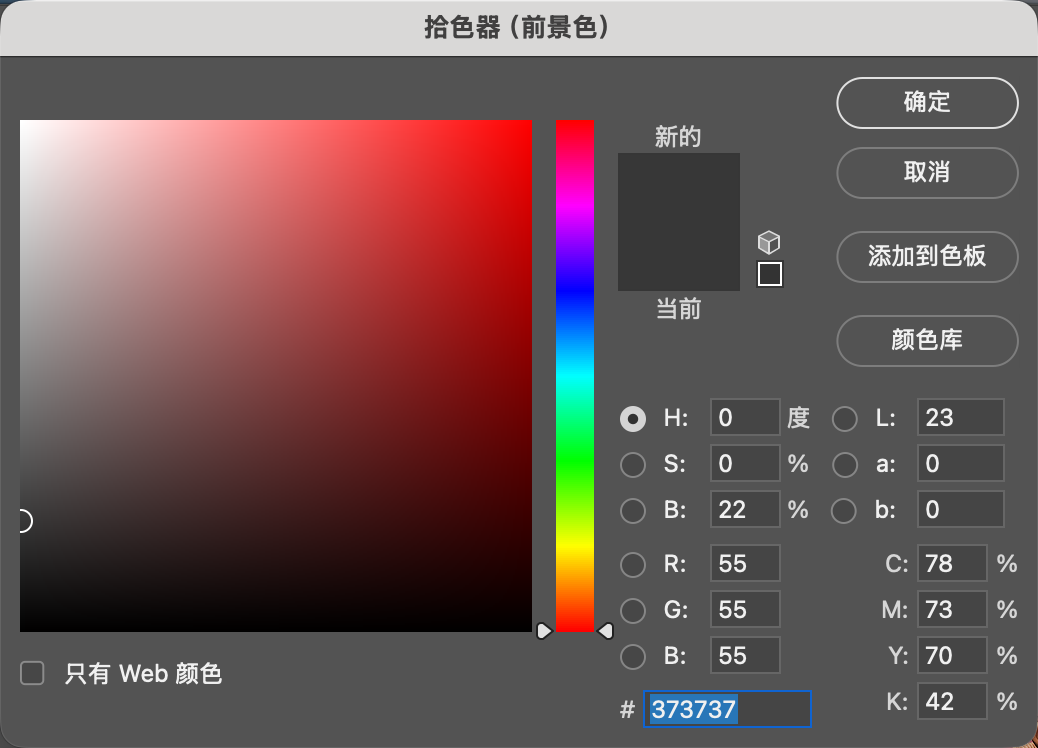

- 例如一个颜色是R:55 G:2 B:11

-

用吸管吸取红色通道显示的颜色

-

绿色通道显示的颜色是R:2 G:2 B:2

-

蓝色通道显示的颜色是R:11 G:11 B:11

-

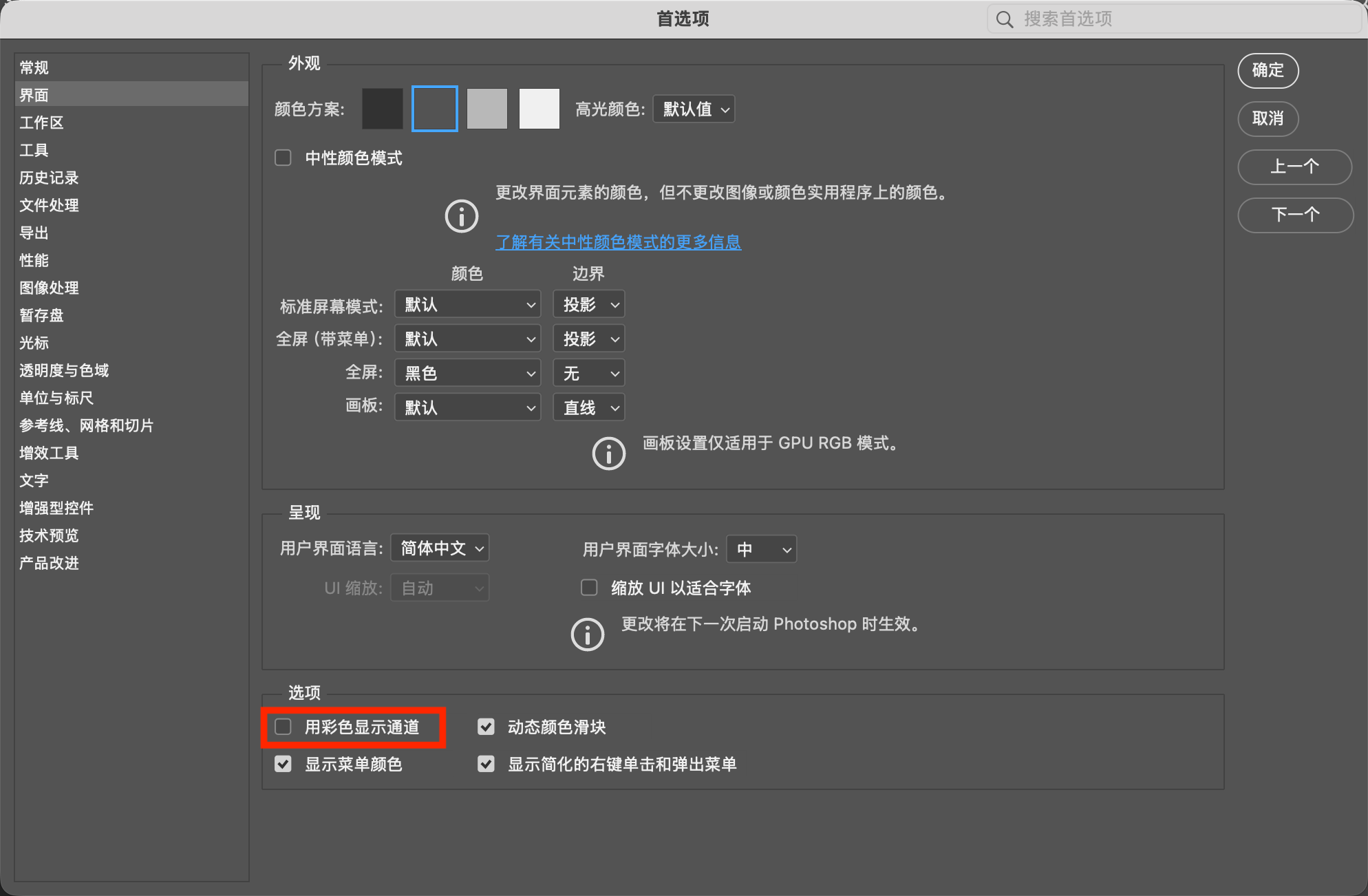

注意:如果勾选“用彩色显示通道”,但是吸管吸取的颜色仍然如上所示

-

11.1.2.3 复合通道就是三个颜色都亮起來的效果 #

11.1.2.4 原理 #

- 光有三原色RGB

- 数码照片需要在显示器上显示,显示器是光源

- 每个像素点均可拆分为三束光

- 在8位深度下,颜色分成256个等级(份数)

- 为了观察和操作便捷,通道将数据转化为更直观的显示方式

11.2 通道的基本操作 #

11.2.1 示例:将蓝色通道复制到绿色通道 #

11.2.1.1 原图 #

11.2.1.2 结果图 #

从蓝色通道全选建立选区然后复制到绿色通道

11.2.1.3 分析 #

- 将蓝色通道复制到绿色通道后,绿色通道的亮度信息变成了蓝色通道的亮度信息

- 相当于蓝色和绿色通道的亮度信息相同,因此蓝色和绿色的数值相同,原图中除红色外就是青色

- 结果图中蓝色和绿色的数值相同,如果二者的数值都大于红色的数值,则色相为青色

- 如果二者的数值都小于红色的数值,则色相为红色

- 将蓝色通道复制到绿色通道的目的是将画面中的颜色统一为两个颜色

11.2.1.4 如果不想要其它部位的红色,可以吸取画面中的青色,然后涂在不想要的部位 #

-

比如说图中白色线圈住的地方

-

调整步骤

- 在想要调整的图层上面新建一个图层

- 新建图层的混合模式改为【色相】或【颜色】(其实就是将红色色相改为青色)

- 使用画笔工具,先吸取不想要的部分周围的青色,然后涂在不想要的部分

- 使用画笔工具的混合模式也行

-

调整后的效果

-

在调整的时候,可以在一些杂乱的地方进行涂抹,但是不能让主体的颜色在画面中孤立出现

-

什么叫主体颜色在画面中孤立出现

- 将画面中除主体(立交桥)以外的地方全变为青色,主体和非主体就是两个颜色

-

一个颜色孤立的出现在画面中是比较突兀的

-

“呼应”式构图:在主体以外的部分,也保留一些与主体一样的颜色和色调,形成“你中有我,我中有你”的构图

-

最终的调整方案

- 将画面中杂乱的部分(桥下)涂为青色,将这些部分与主体分离开

- 保留远处建筑的灯光,作为“呼应”

-

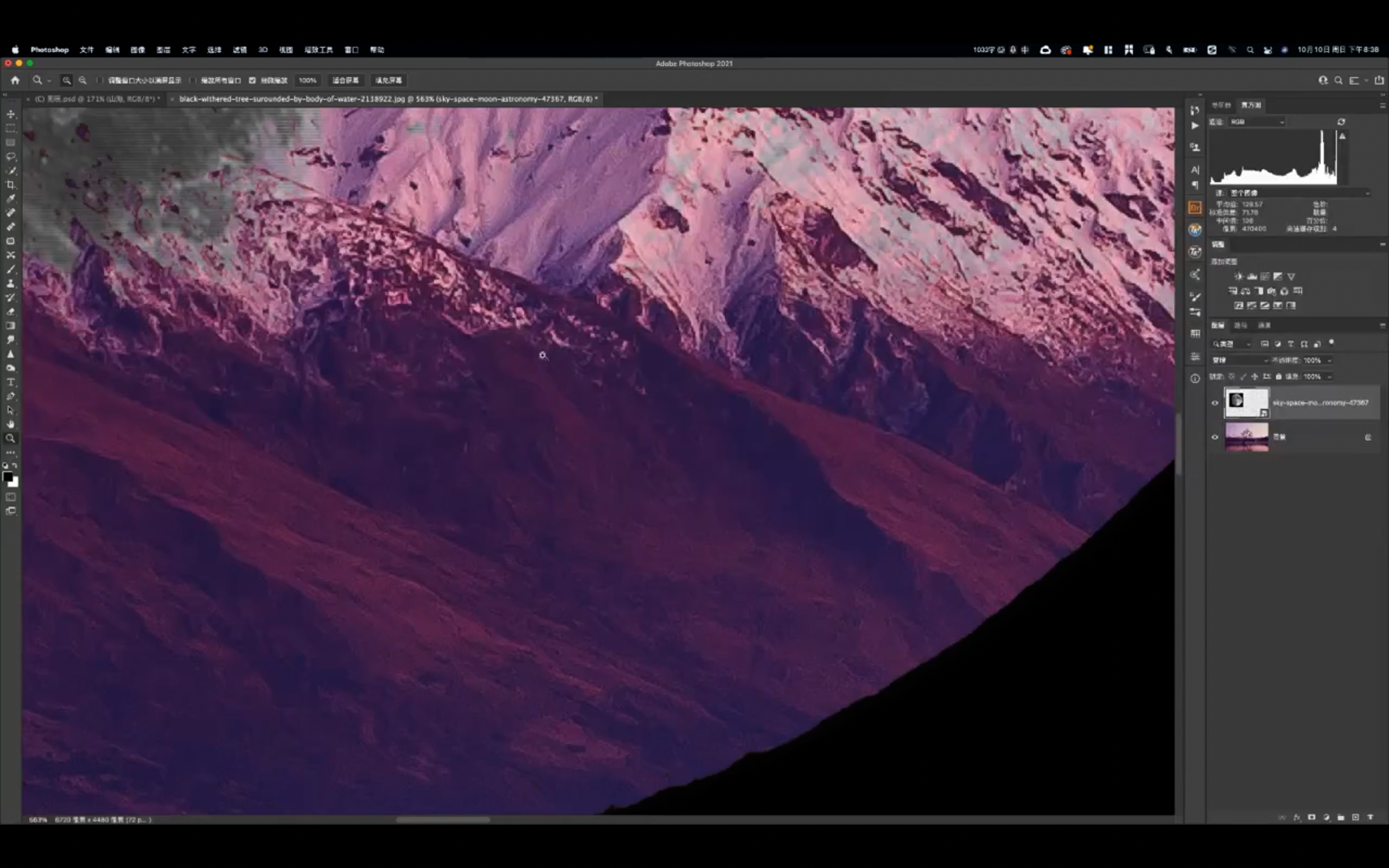

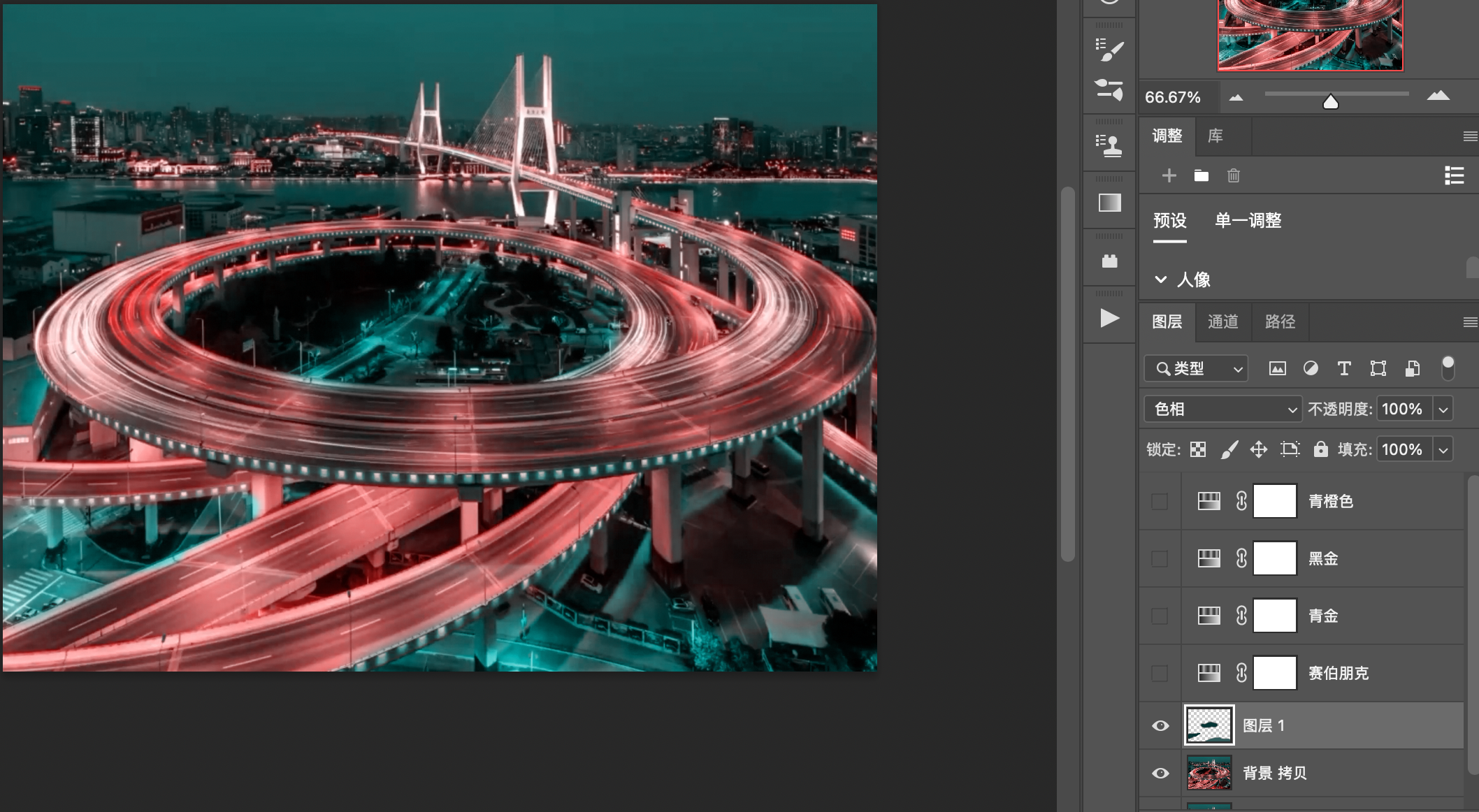

11.2.1.5 转为青橙风格 #

- 在蓝色通道复制到绿色通道的基础上进行调整

- 需要调整红色和青色的色相、饱和度、明度,从而得到青橙风格

- 红色:调整色相为橙色、饱和度适当增加、明度适当增加

- 青色:色相不动、饱和度适当降低、明度适当降低

- 青橙风格好看的原因

- 颜色简单

- 反差强烈

- 对比明显

11.2.1.6 转为赛伯朋克风格 #

- 在蓝色通道复制到绿色通道的基础上进行调整

- 将红色的色相往品红色方向调整,饱和度适当增加,明度适当增加

- 将青色的色相往蓝色方向调整,饱和度适当增加,明度适当增加

11.2.1.7 转为黑金风格 #

- 在蓝色通道复制到绿色通道的基础上进行调整

- 将红色的色相往金黄色方向调整,饱和度和明度可以适当调整

- 青色色相不变,饱和度直接调到0,明度可以适当调整

11.2.1.8 转为青金风格 #

- 在蓝色通道复制到绿色通道的基础上进行调整

- 将红色的色相往金黄色方向调整,饱和度和明度可以适当调整

- 青色色相不变,饱和度降低,明度可以适当调整

11.2.2 通过通道建立选区 #

11.2.2.1 快捷键: #

- Ctrl(Cmd)+ 左键点击通道缩略图

- 从复合通道建立选区:Ctrl(Cmd)+ Alt(Opt) + 2

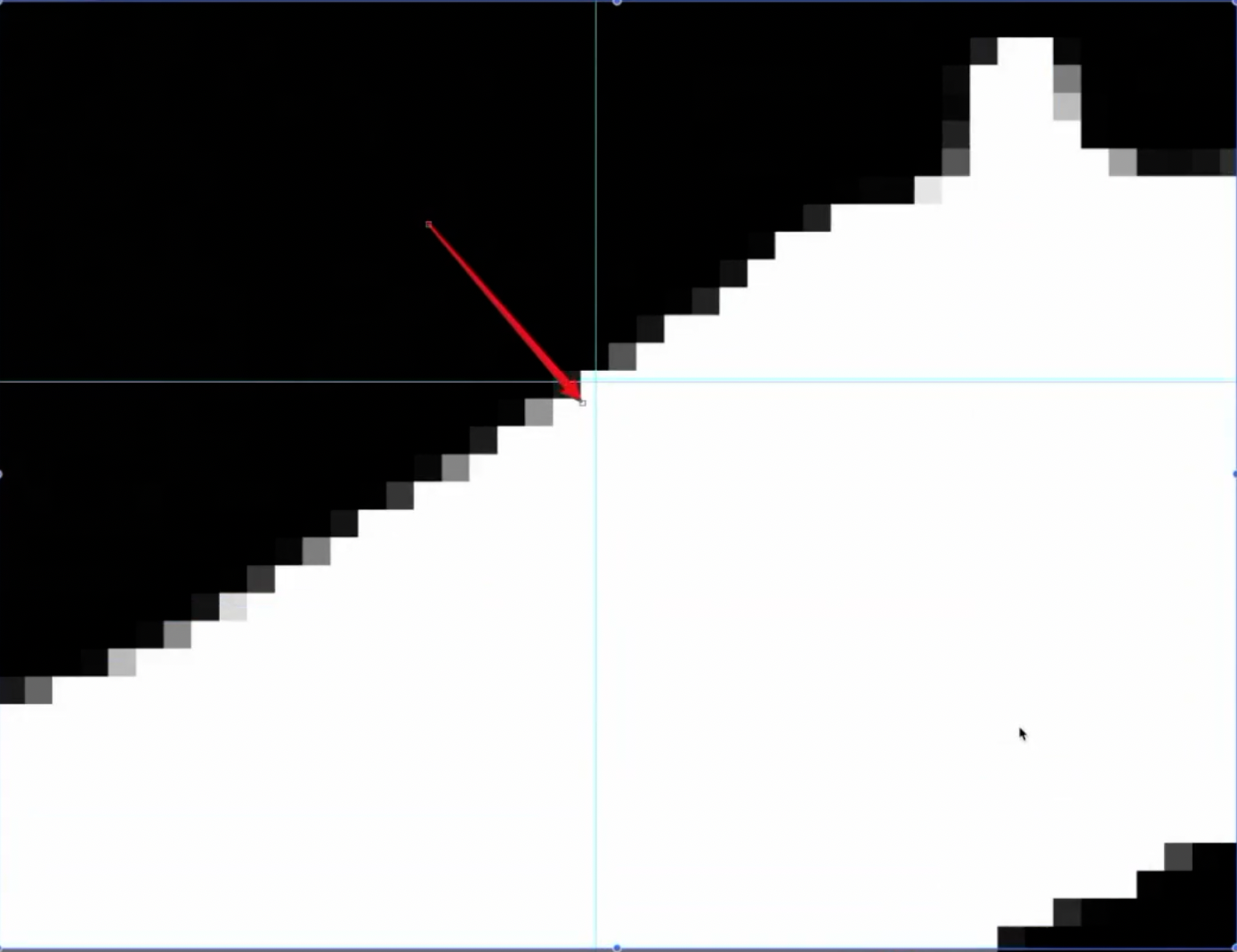

11.2.2.2 建立选区的原理(以亮度进行选择) #

- 和从图层建立选区、从蒙版建立选区的原理差不多

- 从红、绿、蓝通道建立选区时,白色和灰色部分会被选中,黑色部分不会被选中

- 从复合通道建立选区时,取三个颜色通道中最亮的部分进行选区

- 由亮到暗的程度来选

- 最亮的部分会被完全选中

- 最暗的部分不会被选中

- 就是网上常说的“选取高光”

11.2.2.3 Alpha通道 #

-

除了红绿蓝通道和复合通道之外,额外增加的通道都是Alpha通道

-

通过复制通道,可以建立Alpha通道

-

Alpha通道对原图不会产生任何影响

-

类似于一张草纸,用于做选区和蒙版

-

Alpha通道就是蒙版、蒙版就是Alpha通道

-

用于存储选区信息、蒙版信息等

-

添加Alpha通道的方法

- 复制已有通道(基础的四个通道或者已有的Alpha通道)

- 在通道面板下方点击“加号”按钮

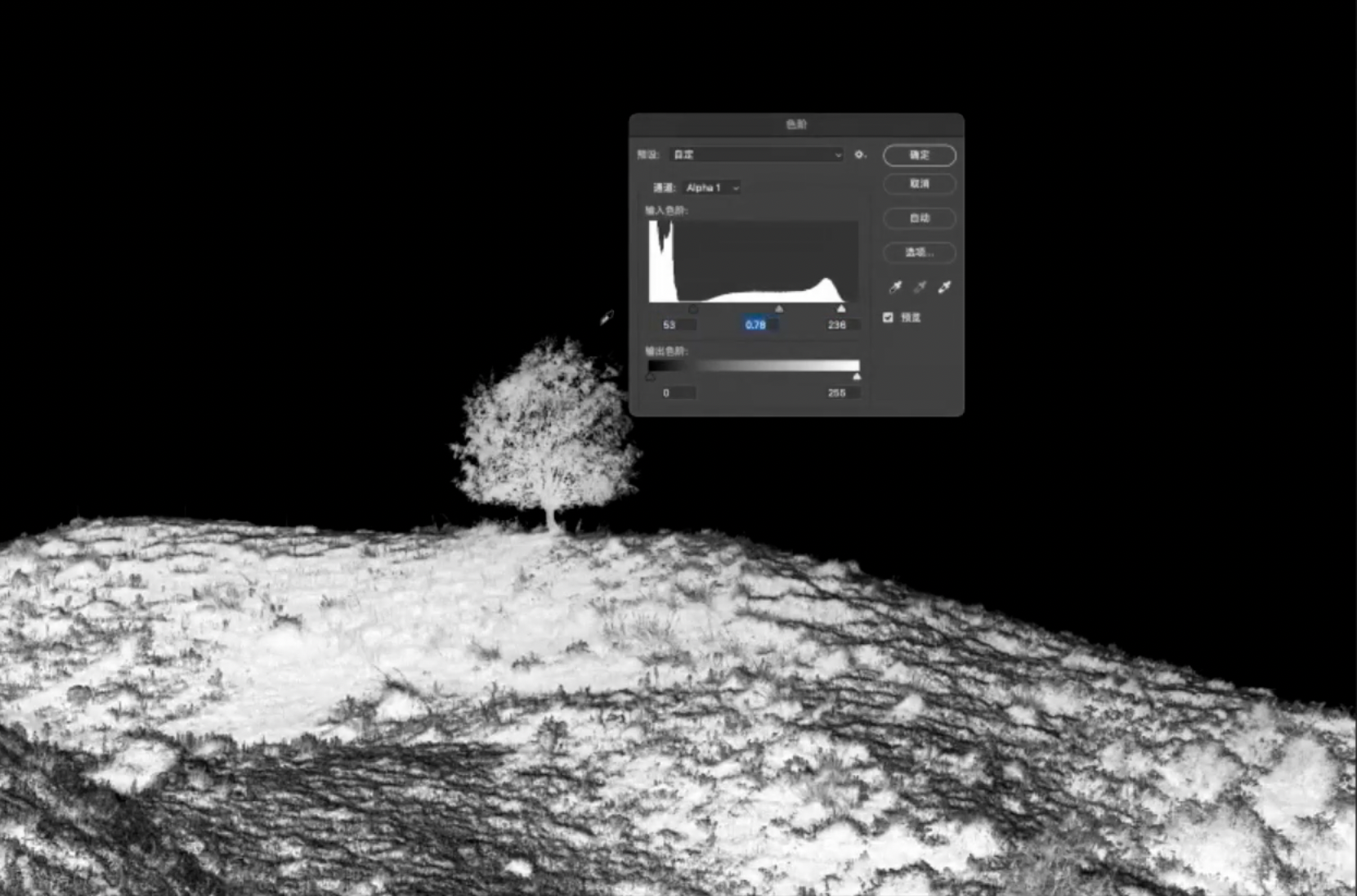

11.2.2.4 通过通道建立选区的技巧 #

- 通过通道建立选区时,可以灵活运用选区的加、减、交集等操作

- 加选区:Ctrl/Cmd + Shift + 左键点击通道缩略图

- 减选区:Ctrl/Cmd + Alt/Opt + 左键点击通道缩略图

- 交集选区:Ctrl/Cmd + Alt/Opt + Shift + 左键点击通道缩略图

- 在保持选区的情况下,点击通道面板下方的“加号”按钮,可以将选区存储为Alpha通道

- 选择高光、中间调、阴影部分

- 选择高光:直接从复合通道建立选区

- 将高光信息保存到Alpha通道:在选择高光的基础上,点击通道面板下方的“加号”按钮

- 选择阴影:从复合通道建立选区之后,反相选区

- 将阴影信息保存到Alpha通道:在选择阴影的基础上,点击通道面板下方的“加号”按钮

- 选择中间调:在建立高光和阴影Alpha通道的基础上,先从复合通道全选建立选区,然后减去亮部和暗部选区

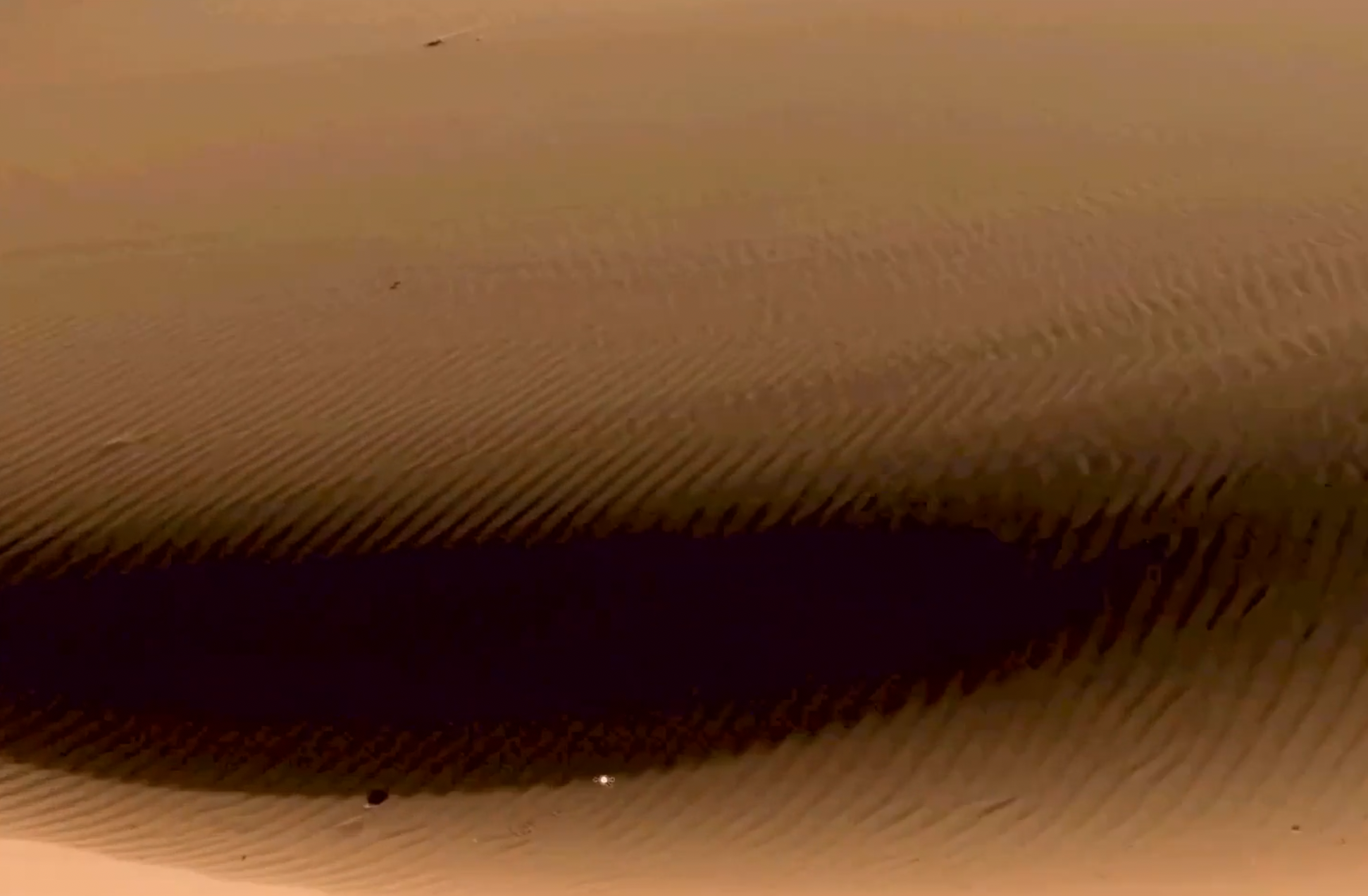

11.2.2.5 案例:降低天空的亮度、提高阴影部分的亮度 #

-

在大光比的情况下,天空部分过亮,阴影部分过暗

-

在保留云彩细节的情况下,降低天空蓝色部分的亮度(通过通道选择蓝天部分)

-

没有哪个工具可以直接选择云彩的细节,尤其是云彩是一丝一绺的

-

只能通过通道来选择

-

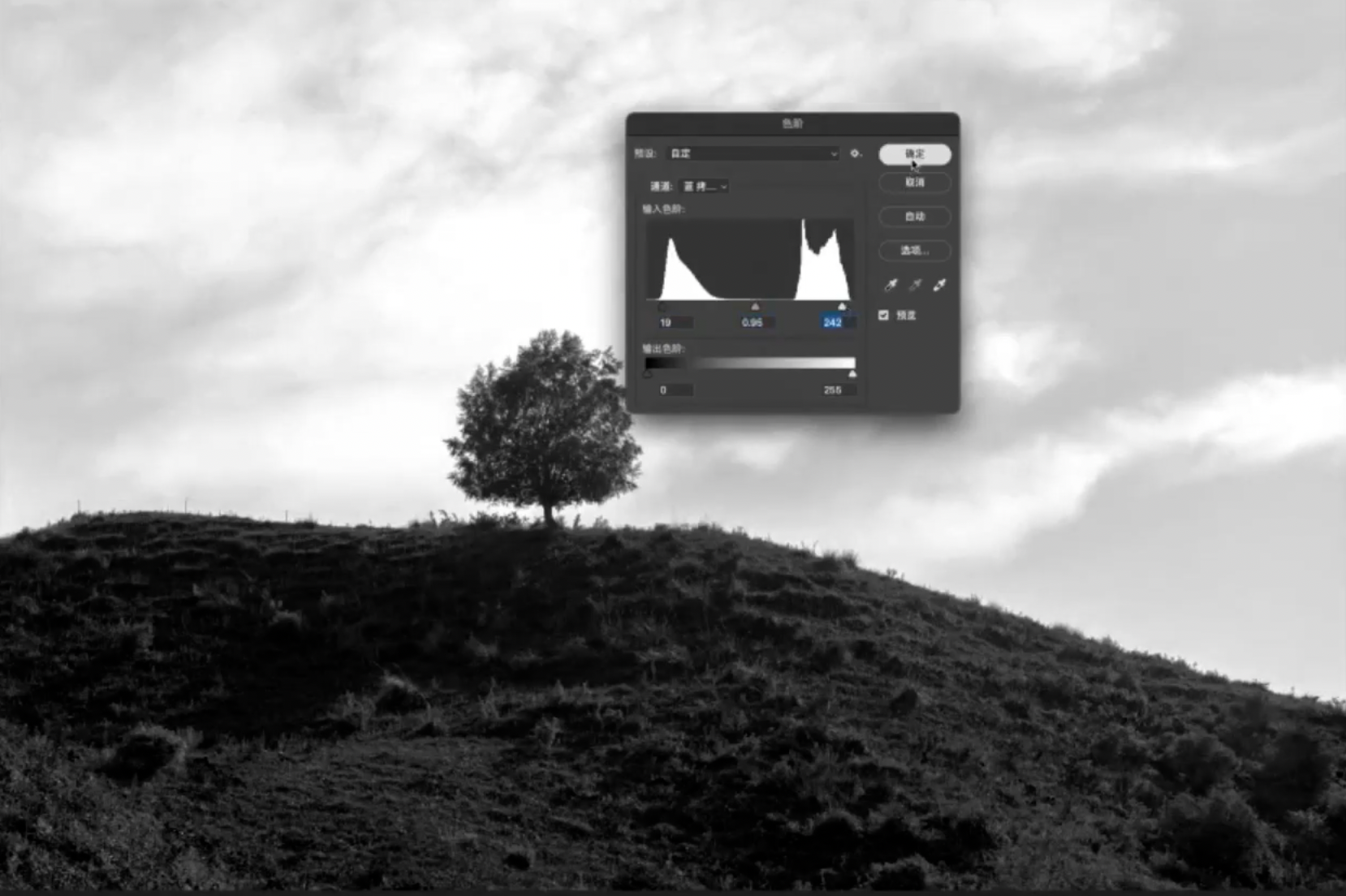

选择云彩和蓝天反差较大的通道,然后从该通道建立选区

-

红通道反差较大,绿通道次之,蓝通道反差最小(蓝通道蓝天和白云几乎没有区别)

-

选择红通道,但是红通道中蓝天和白云的差别不够明显,需要加大二者的差别

-

-

选择红通道,用【色阶】工具调整红通道

- 在选中红通道的情况下,打开【色阶】工具(【图像】-【调整】-【色阶】)

- 调整三个滑块,让蓝天和白云的差别更明显

-

调整完之后,发现云彩部分更亮,蓝天部分更暗,但是我们需要选择蓝天的部分

-

使用反相将调整完色阶之后的红通道反相

-

【反相】位置:【图像】-【调整】-【反相】

-

反相之后,如果从红通道建立选区,蓝天部分会被选中

-

-

但是以上方法会影响原图

- 直接修改红通道的色阶,会影响原图的颜色

- 可以复制红通道,在复制出来的通道上进行上述调整,不会影响原图(这个通道叫Alpha通道)

-

新建Alpha通道,然后在Alpha通道上进行上述调整

-

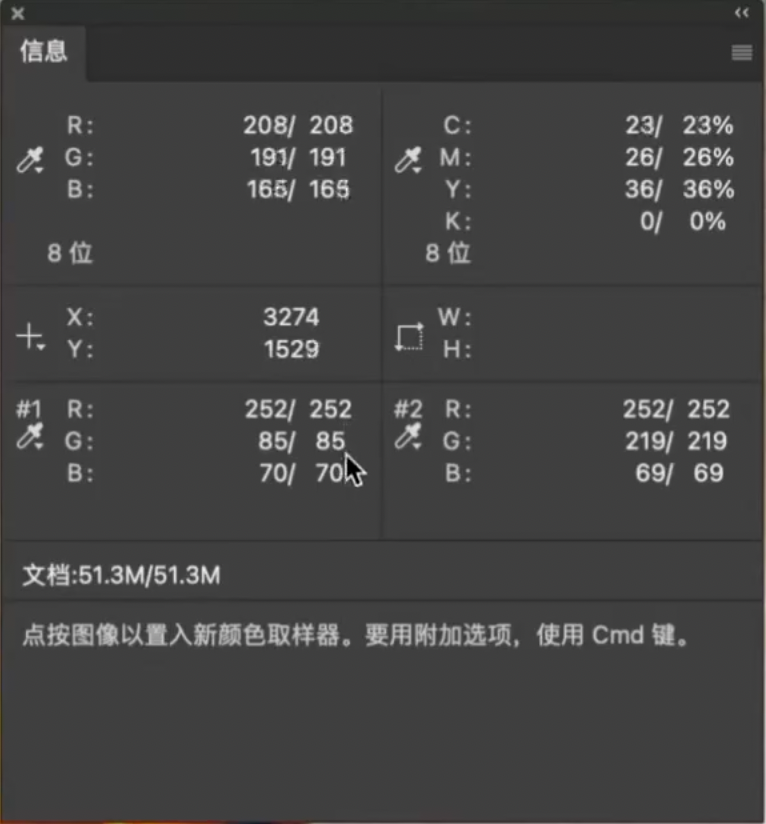

从Alpha通道建立选区,然后勾选复合通道

-

转到图层面板,选择天空所在图层,在选区存在的情况下,添加【亮度/对比度】调整图层 在选区存在的情况下添加调整图层,调整图层会自动生成蒙版

-

但是我想要只选择天空部分,不需要地面部分

- 转到通道面板,复制蓝通道(地面是绿色比较多,蓝通道下天空几乎全是白的,可以很好的将天空与地面分开)

- 在复制出来的蓝通道上进行色阶调整,加大天空和地面的差别(让天空更白,地面更黑)

-

想要只选中天空中蓝色部分,那么需要选择Alpha通道与Alpha蓝通道的交集

- 先在Alpha红通道建立选区(按住Ctrl/Cmd + 左键点击Alpha红通道缩略图)

- 然后按住Ctrl/Cmd + Alt/Opt + Shitf键,再左键点击Alpha蓝通道缩略图

-

最后的【亮度/对比度】调整图层蒙版

-

-

提亮阴影部分(通过通道选择阴影部分)

-

首先选择一个通道,让阴影部分与其它部分的反差更大 还是选择红通道

-

复制红通道,然后反相

-

可以看到天空中也有被选中的部分(蓝天),需要将蓝天部分去除

-

复制蓝通道,然后调整色阶,让蓝天和地面的差别更大

-

从Alpha红通道建立选区,然后按住Ctrl/Cmd + Alt/Opt,再左键点击Alpha蓝通道缩略图

-

这样就在选区的基础上减去了天空部分

-

天空中有一点残留也没关系

-

-

在选区存在的情况下,建立新的Alpha通道,然后调整Alpha通道的色阶,加大对比度

-

在上一步的基础上,建立选区,然后转到图层面板,选择阴影部分所在图层,建立【亮度/对比度】调整图层

-

调整亮度,让阴影部分变亮

-

-

最终效果

-

按照上面两个思路调完色之后,整体可能发灰,但是不要紧

- 上面两个思路调整是为了控制亮部和暗部之间的差距,尽可能多的保证细节

- 如果发灰,可以调整画面整体的对比度

11.2.2.6 以上通道选区的加、减、交集操作在实际过程中可以用插件来完成 #

-

这些操作用来建立亮度蒙版,亮度蒙版之后会讲到

-

知道原理即可,实际操作中可以用插件来完成,不用手动操作

-

相关的插件:TK7 RapidMask

-

原理就是通道的加、减、交集操作

11.2.2.7 用途:利用通道做精细构图 #

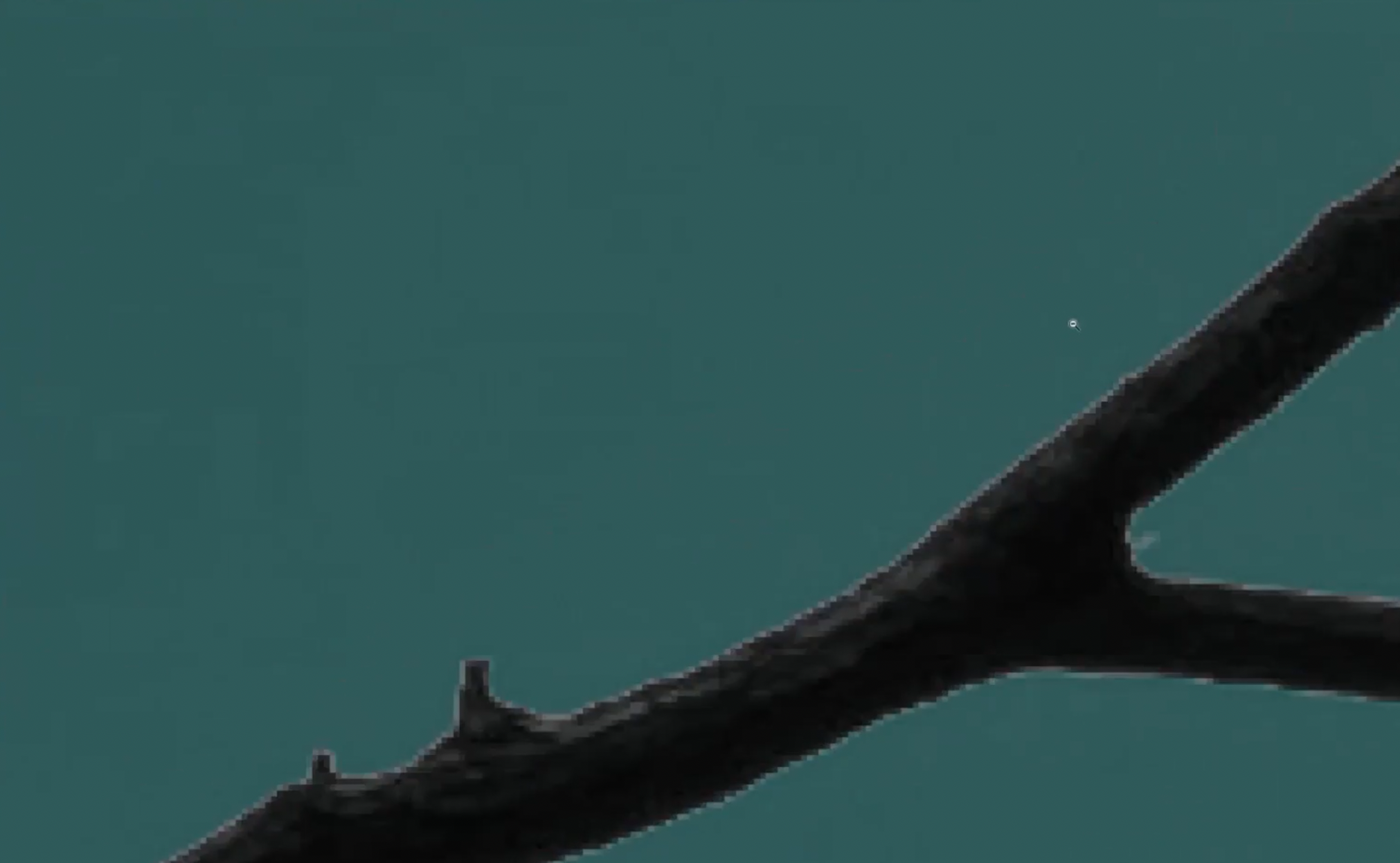

-

用通道进行抠图适合明暗反差大、边缘复杂的物体,例如头发、树叶等

-

因为通道是基于亮度信息进行选择的 例如树枝和天空的亮度反差大,可以很好的将树枝从天空中分离出来

-

在抠图的过程中,要尽可能保留原物体的细节

11.2.3 通道调色 #

11.2.3.1 利用通道做精致选择🌟 #

- 通道调色的核心: 调色工具不重要,重要的是精准选择调色的区域

- 按颜色区域选择

- 按亮度级别选择

11.2.3.2 RGB分通道调色 #

- 通道混合器

- 曲线

- 色阶

- 上述三个原理都是:控制每种灯泡的发光位置

11.2.3.3 通道信息调整和替换 #

- 直接调整原图的色彩信息

- 例如青金风格、赛伯朋克风格、青橙风格、黑金风格等

- 将画面中的颜色统一为两种颜色

11.2.4 Lab模式 #

很老的技术了,现在基本没人用,现在还有人提出来用Lab模式调色就是噱头

11.3 作业 #

11.3.1 压暗天空、提亮阴影 #

11.3.2 调整风格 #

赛伯朋克、青金、黑金、青橙风格等

11.3.3 用通道扣出天空 #

11.3.3.1 树木边缘有白边的调整思路 #

-

在调整前要透过现象看本质,找到白边形成的根本原因 🌟

- 在修图后,发现某个地方不满意,也需要这样来进行调整

- 现象产生可能有很多原因,可能是多个步骤叠加导致的

- 要先分析好具体的形成原因,然后在进行调整

-

分析白边是什么以及白边产生的原因

- 白边是原图中,树木边缘就有的白边(与9.4.3不同)

- 这里的白边不是环境色,而是原图中就有的白边

- 这个时候用处理环境色的方法(用画笔工具吸取周围颜色涂抹)是无效的

-

调整思路:让树木的边缘向内收一点

- 方法1:用加深减淡工具,效果不是很好

- 选择加深工具,范围选择中间调,曝光度选最大

- 只能涂抹一点点,效果不明显

- 方法2:选择【涂抹】工具,效果会好一点,但是会比较麻烦

- 方法3:使用【剪贴蒙版】,在剪贴蒙版上涂深颜色

- 方法1:用加深减淡工具,效果不是很好

-

用【剪贴蒙版】的操作步骤

-

在初步扣除天空的图层上面新建一个图层,并且将该图层创建为剪贴蒙版

-

画笔选择深颜色(可以吸取树木的颜色),在剪贴蒙版上涂抹树木边缘的白边部分

- 涂抹的时候不要涂太多,涂抹的时候可以适当放大画面,方便观察细节

- 涂太多会让树木变成单一的颜色,失去细节

-

【混合模式】选择【正常】、【变暗组】或【明度】,用【色相】不起作用

- 因为原图中白边部分白边较亮,用【色相】、【饱和度】、【颜色】、【变亮组】等涂抹改动不大

- 但是用【明度】会起作用,因为修改了白边部分的明度

-

用【变暗组】的好处:可以便于保留树木的细节,方法如下

- 吸取树木边缘较亮的颜色,然后涂抹白边部分

- 切换不同的混合模式,观察效果,发现

- 【变暗】和【深色】效果不错

- 其余的混合模式效果不理想

-

可以适当降低画笔或剪贴蒙版图层的不透明度,避免不自然

-

修改后的效果

-

11.3.3.2 发现树木部分颜色发灰 #

-

拍摄的时候环境因素导致画面部分位置发灰

-

在抠出来的树木图层上面新建一个曲线图层,向下创建为剪贴蒙版

-

调整曲线,增加对比度

-

反转剪贴蒙版的蒙版,然后用白色画笔涂抹树木发灰部分

12 第十一课:RAW格式和图片管理 #

12.1 RAW格式简介 #

12.1.1 什么是RAW格式 #

- RAW格式是一种未经过处理的图像文件格式

- RAW格式文件包含了相机传感器捕捉到的最原始、最全的数据

- jpg、png等格式是经过相机处理和压缩后的图像文件

12.1.2 RAW和jpg的对比 #

相同照片,一个是RAW格式,一个是jpg格式,同时将增加相同的曝光度,RAW格式的照片细节保留更多

12.1.2.1 暗部细节保留 #

-

RAW

-

jpg

12.1.2.2 可调范围 #

- RAW格式的照片可以调节更大的曝光范围

- 例如RAW格式的照片可以增加+10EV的曝光,而jpg格式的照片只能增加+5 EV的曝光

12.1.3 RAW格式的后缀 #

- 不同品牌的相机RAW格式后缀不同

- Adobe DNG格式是一种通用的RAW格式

12.2 宽容度 #

12.2.1 人眼和相机能够捕捉的亮度范围 #

12.3 RAW格式的参数都可以调整 #

12.4 过曝/欠曝光恢复 #

12.4.1 针对过曝区域 #

后期可以拉回1-2档曝光

12.4.2 针对欠曝区域 #

后期可以拉回3-5档曝光

12.4.3 RAW格式对欠曝恢复比过曝恢复更好 #

12.4.4 曝光技巧 #

尽量保证高光不要过曝,过曝光不容易甚至无法恢复

12.4.4.1 向左曝光和向右曝光 #

- 向右曝光:增加曝光,保证暗部细节

- 向左曝光:减少曝光,保证高光细节

12.4.4.2 相机动态范围 ≥ 环境亮度范围 #

- 向右曝光,微微过曝后期也可恢复

- 目的:可以避免暗部出现噪点

12.4.4.3 相机动态范围 < 环境亮度范围 #

- 针对亮度范围过大的场景

- 暗部正常曝光,高光就过曝

- 高光正常曝光,暗部就欠曝

- 向左曝光,因为暗部可恢复的空间稍大

- 目的:为了尽量保证高光细节

12.5 拍摄时如何选择输出格式 #

12.5.1 需要快速出图的拍JPG格式 #

12.5.2 需要后期精修的拍RAW格式 #

12.6 Adobe Bridge #

很方便的RAW图片管理软件

12.6.1 预览筛选 #

可以直接预览RAW文件,具有星级、关键字、时间、拍摄数据、设备等多角度筛选,快速找到自己需要的照片

12.6.2 管理归类 #

文件夹式的分类方式,不占用额外空间

12.6.3 素材连接 #

在Bridge中双击或者右键打开文件会直接进入到相应软件中

12.6.4 预处理、批处理 #

利用内置的Camera RAW插件,实现批量预处理、HDR底片合成、全景接片底片合成

12.7 Adobe Camera Raw #

12.7.1 在PS的滤镜中打开ACR #

对于位图文件,ACR滤镜调整是不可逆的

12.7.2 无损调节 #

12.7.2.1 非DNG的RAW格式文件 #

- 调整整参数以单独的XMP文件保存

- 转移照片时,务必将RAW文件和XMP文件一起转移

- XMP文件的文件名必须和RAW文件名完全相同,才能被识别

12.7.2.2 DNG、JPG、TIFF格式文件 #

- 调整参数直接保存在文件内部(默认)

12.8 LR + BR:照片管理 #

12.8.1 老师建议用BR + PS做照片管理 #

LR需要数据库,会占用大量空间,而且不方便迁移

13 第十二课:色彩管理 #

13.1 日常修图遇到的色彩问题 #

在不同设备上显示的颜色不一致,例如在手机上看可能颜色发灰,不是很鲜艳

13.2 颜色系统 #

13.2.1 色彩模式 #

- 管理、归类、描述顏色的数学模型,例如RGB、CMYK、Lab等

- 与颜色空间是不同的概念

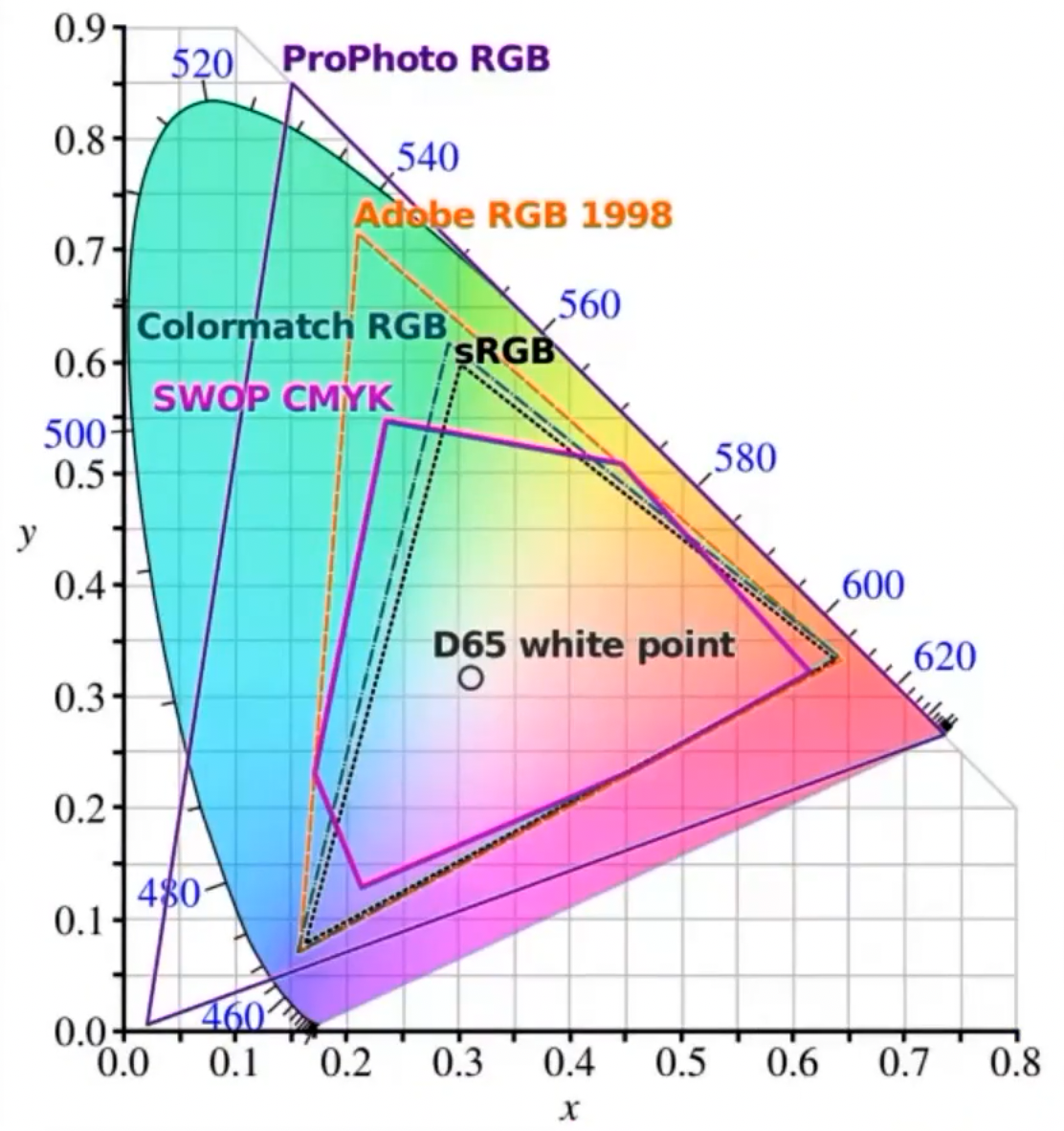

13.2.2 颜色空间(色域) #

13.2.2.1 RGB颜色空间 #

- 不同的RGB颜色空间包含的颜色范围不同

- 范围越大,对照片颜色的解析能力越强

- 可以将不同的色彩空间理解为不同内容的字典,字典内容越多,对应的词汇量越大,解析范围越广

- 不用的RGB各有优缺点,适合不同的使用场景,不要盲目追求大色域

- ProPhoto RGB颜色空间 更广的色域,但是目前多数设备并不支持

- Adobe RGB颜色空间 Adobe在sRGB基础上,增加覆盖CMYK,从而适用于更宽用途的数字设计和输出

- SRGB ICE61966-2.1颜色空间

- 适用于网络传输的虚拟输出

- 用这个色域来修图,基本上在别人的设备上都能显示正确的颜色

- 由小色域无法向大色域转,不能无中生有

13.2.2.2 色彩空间与色域的关系 #

- 色彩空间是理论上的概念

- 实际生活中,由于设备的限制,无法完全覆盖色彩空间,所以会有色域的概念

- 色域是实际设备能够显示理论值的范围

13.3 相机里的色彩空间设置(只会影响JPG文件) #

13.3.1 相机里的色彩空间设置不会影响RAW格式的文件 #

RAW文件本身不带色彩空间,在ACR中打开会被赋予一个颜色空间定义

13.3.2 佳能相机可以选择sRGB和Adobe RGB #

13.3.2.1 直出照片在网上传播选sRGB #

13.3.2.2 照片需要打印选Adobe RGB #

13.4 PS和ACR里的色彩空间设置 #

13.4.1 ACR的色彩空间设置 #

13.4.2 照片的色彩空间设置 #

- 色彩空间被存储到照片的配置文件中

- 没有色彩空间的设置,照片的颜色可能显示不正确,所以一定要有色彩空间的设置

- 例如PS导出的JPG格式的文件时,必须要勾选嵌入颜色设置

13.4.3 PS的色彩空间设置 #

13.4.3.1 位置:【编辑】-【颜色设置】 #

13.4.3.2 一般只需要考虑RGB #

老师的设置

13.4.3.3 照片的色彩空间和PS的色彩空间冲突 #

- 用PS打开照片时,如果照片原有色彩空间和PS不一致,会出现冲突

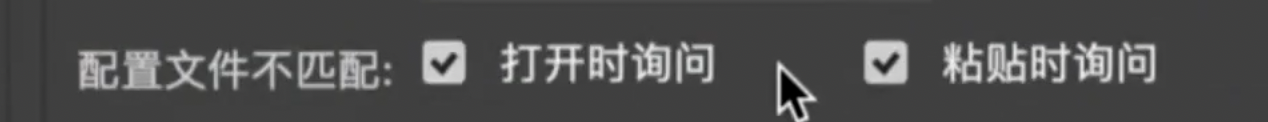

- 可以通过设置来处理冲突

-

在PS颜色设置中勾选:【打开时询问】和【粘贴时询问】

- 打开询问:用PS打开照片的时候,如果色彩空间不一致会提示选择色彩空间

- 粘贴询问:在PS中粘贴照片的时候,同理

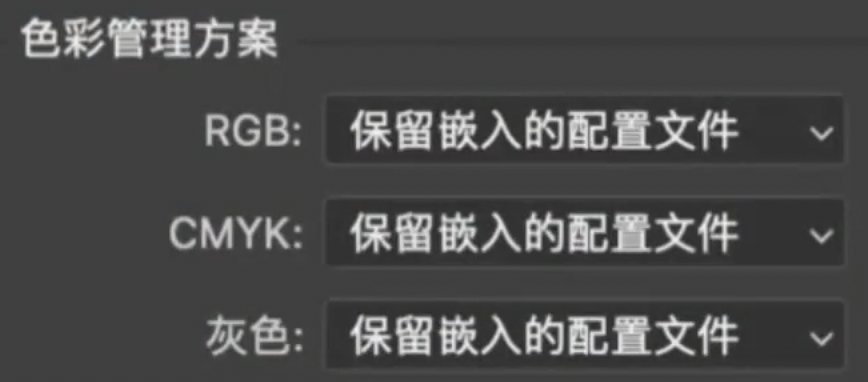

-

在PS中设置默认色彩空间冲突解决方法

- 可以通过设置【色彩空间管理方案】来选择是保留嵌入的配置文件还是用PS工作空间的配置文件

- 如果没有设置询问,则会按照【色彩空间管理方案】来解决冲突问题

-

- 老师建议新手勾选【打开时询问】和【粘贴时询问】

13.4.4 问题:在大色彩空间下输出JPG格式导致照片颜色发灰 #

13.4.4.1 问题描述 #

- 例如在Adobe RGB下修图,然后导出JPG格式的时候没有转换色彩空间,导致嵌入的是Adobe RGB的色彩空间

- 在其它设备上进行显示的时候,可能颜色发灰、掉色、偏色

13.4.4.2 用导出方法来解决 #

-

不使用【存储为】,使用【导出为】